师范生智能教育素养的现状分析与提升路径

陆博 周玉飞 付欣雨

河南科技学院 数学科学学院 河南新乡 453003

一、提出问题

人工智能与教育的深度融合正在系统性重构教育生态,推动人才培养目标与教师教育体系的双重变革 [1]。随着 ChatGPT 等生成式 AI 技术的爆发式发展,教育智能化进程已从早期的工具辅助阶段(2010-2015)演进至深度融合阶段(2018 至今)。这一转型对教师专业能力提出了全新要求:不仅需要掌握智能技术操作,更要具备人机协同的教学设计能力。为响应《新一代人工智能发展规划》[2] 等国家政策,教育部于 2018 年启动首批人工智能助推教师队伍建设试点,通过差异化路径培养智能教育领军人才(如宁夏的校长领导力研修与骨干教师培训)和提升教师智能教育素养(如北京外国语大学的 AI 教学创新培训)[3]。2021 年试点范围的扩大进一步深化了智能技术与教师发展的融合[4]。

教育智能化转型中暴露出的结构性矛盾值得关注。试点数据表明,尽管在职教师 AI 应用能力提升显著,但师范教育体系中的智能教育内容占比不足,形成显著的“培养 - 实践”断层。2023 年数据显示,虽然基础教育经费占 GDP 比重达 4%[5] , 87.9% 的中小学生已具备自主运用智能系统的能力 [6],但师范院校的信息化管理机构建设明显滞后——双一流师范院校中仅 20% 设有“网络中心”等专业信息化管理机构 [7]。这种失衡导致教师需接受额外培训才能胜任智能教学岗位。数据表明,2022-2023 年“国培计划”年投入超 22 亿元,培训教师超 100 万人次 [8],且国家智慧教育平台 2023 年暑期研修参与人数突破 1600 万 [9],但纵向研究表明,师范教育阶段的智能素养缺陷仍会持续影响教师职业发展,其与后期的技术创新意愿呈显著正相关 [10]。这一发现凸显了师范教育体系改革的紧迫性。

师范生作为师范教育体系的研究对象,兼具学习者与未来教育者的双重角色,其智能教育素养的发展直接影响教育变革的可持续性。现有研究严重失衡,在 CNKI 现有文献中仅有 30 余篇有关师范生智能教育素养,且在概念界定、现状评估及培养路径等核心领域缺乏系统探索。《新时代基础教育强师计划》已明确提出将“人工智能 + 教育”纳入师范生核心能力指标体系,要求各师范院校在 2025 年前完成相关课程体系的适应性改造 [11]。为此,本研究通过理论建构与实证分析弥合这一缺口。首先,确立师范生与在职教师的智能教育素养差异框架;其次,选取数学师范生作为典型样本,揭示其素养发展水平及关键影响因素;最终,构建“双螺旋培养框架”,从政策制度与院校实施双路径提出专业化解决方案。本研究不仅填补了师范生智能教育素养的理论空白,更为教师教育体系的智能化转型提供实践依据。

从网络时代的基础性信息处理能力(1974 年确立)[12],经数智时代的智能化专项能力(2018 年复兴)[13],最终形成智教时代的教育专业化能力(2018 年政策驱动)。这一进程映射出三层递进式素养架构:(1)信息素养作为元能力层,强调信息工具的检索与问题解决能力;(2)人工智能素养作为技术深化层,聚焦智能工具批判性使用与伦理认知;(3)智能教育素养作为领域应用层,专指教育场景中智能技术的教学转化与创新设计能力 [14]。如图1 所示。

2018 年《教育信息化 2.0 行动计划》完成从信息素养到人工智能素养的战略升级 [15],2021 年师范教育改革则推动智能教育素养的学科专业化进程 [4]。理论建构呈现嵌套式发展特征:人工智能素养继承信息素养的技术内核(欧盟框架将其纳入信息素养子维度)[16],智能教育素养进一步整合教育学理要素(如教学情境适应、学科知识重构),形成教育技术学的专属能力矩阵。

二、问卷设计

(一)问卷设计

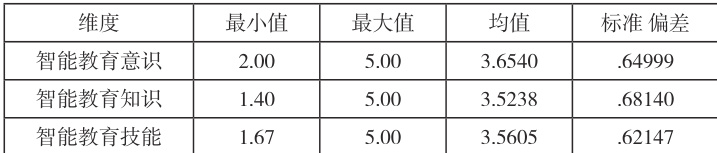

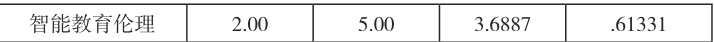

问卷参考郑智勇等人对教师智能教育素养维度的划分[17],确定了师范生智能教育素养分为智能教育意识、智能教育知识、智能教育技能以及智能教育伦理四个维度。问卷分为两部分:第一部分收集参与者基本信息(性别、年级、专业、户籍等);第二部分(45 题)基于李克特五点量表(1=“非常不符合”至 5=“非常符合”)评估师范生智能教育素养的四个维度——智能教育意识(9 题)、知识(10 题)、技能(15 题)和伦理(11 题)。研究采用描述性分析和差异检验方法,重点解决以下问题:(1)师范生智能教育素养的整体水平及各维度表现;(2)素养水平在性别、年级、户籍等变量上的差异性;(3)提升师范生智能教育素养的有效路径。

(二)研究对象

本研究选取了一所河南的二本院校的数学专业的本科师范生,共 565 人,剔除无效问卷,回收有效量表共计 516 份,有效回收率 91.3%⨀ 。样本中男生 114 人( 22.1% ),女生 402人 (77.9% )。按年级划分,大一学生 149 人( 28.9% ),大二学生 143 人( 27.7% ),大三学生 207 人 40.1% ),大四学生17 人( 3.3% )。

运用 SPSS20.0 软件,对整体调查问卷进行信效度检验,智能教育意识、智能教育知识、智能教育技能和智能教育伦理的系数分别为 0.936、0.949、0.960、0.943(见表 2),表明构建的师范生智能教育素养测评体系各维度内部一致性较好,评价结果具有较高可信度。同时,研究对智能教育意识、智能教育知识、智能教育技能和智能教育伦理四个子量表进行 KMO值检验,KMO 值分别为 0.937、0.957、0.971、0.957,均大于 0.90,表明四个维度之间具有较强相关性,具有较高可信度。

(三)描述性统计分析

本问卷采用五级李克特量表,其理论中值为 3,从表 1 可以看出,各维度的得分均值均高于理论中值,说明在本研究中,师范生的智能教育素养水平大致处于中等偏上水平。基于测评数据可知,各维度表现呈现系统性特征:智能教育伦理维度均值最高(M=3.69,SD=0.61),其次为意识(M=3.65,SD=0.65)和技能(M=3.56,SD=0.62),知识维度均值相对最低(M=3.52,SD=0.68)。所有维度得分区间均覆盖 1.40-5.00 全量程,反映出师范生群体内部存在显著个体差异,其中知识维度的离散程度最大(SD=0.68),表明该领域的发展不均衡性尤为突出。伦理维度均值领先,且标准差最小(SD=0.61),说明师范生对智能教育伦理的认知相对集中且总体积极,这可能得益于教师教育中一贯强调的师德培养。

结论

本研究初步揭示了师范生智能教育素养能力的基本状况,通过对 516 名师范生的测评,结果显示其智能教育素养整体呈现“中等偏上,发展不均衡”的特征。从五级李克特量表的测量结果来看,四个维度的得分均值(3.52-3.69)均显著高于理论中值 3 分,其中伦理维度表现最优(M=3.69,SD=0.61),其次为意识(M=3.65,SD=0.65)和技能(M=3.56,SD=0.62),知识维度相对薄弱(M=3.52,SD=0.68)。这种“伦理领先、知识滞后”的分布模式,反映出当前师范生培养中“价值引领先于知识传授”的特点,可能与教师教育长期重视师德培育的传统有关。各维度得分均呈现全量程分布(1.40-5.00),尤其是知识维度的离散程度最大(SD=0.68),表明群体内部存在显著的个体差异,部分学生在智能教育理论掌握方面明显落后。这种不均衡发展态势提示,在保持伦理认知优势的同时,亟需通过优化课程体系、强化理论教学来补足知识短板,并建立针对性的分层培养机制,以提升师范生群体智能教育素养的整体水平。

人工智能技术的迅猛发展正在深刻重塑教育生态,智能教育素养已成为未来教师应对教育数字化转型的核心能力。本研究通过对师范生智能教育素养的系统考察,揭示了其多维结构特征及关键影响因素,为人工智能时代的师范生培养提供了重要启示。师范生智能教育素养发展呈现出“伦理引领、知识滞后”的典型特征,且受到实习经历、技术态度等实践与心理因素的显著影响。这些发现印证了人工智能不仅是外在工具,更是重塑教育认知与实践方式的重要力量这一观点 [41]。本研究存在一定局限性,如横断面设计难以确定变量间的因果关系;大四样本量偏小,可能削弱年级差异的解释力;未控制家庭社会经济地位等潜在混淆变量等。未来研究可采取以下改进路径:开展纵向追踪,探究素养发展的动态规律;结合混合研究方法,通过访谈深挖态度与行为的内在关联;开发差异化培训方案,针对非独生子女、实习机会不足的群体设计补偿性干预措施等。本研究为智能时代的师范生培养提供了实证依据,未来需进一步探索素养发展的长效机制,以应对教育数字化转型的持续挑战。

参考文献:

[1] 中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见 [J]. 中国高等教育 ,2018, (Z1):4-9.

[2]国务院印发《新一代人工智能发展规划》[J]. 中国教育网络 , 2017, (08): 35.

[3]人工智能助推教师队伍建设行动启动将在宁夏和北京外国语大学开展试点 [J]. 未来教育家 ,2018,(09):44-45.

[4]教育部 . 关于实施第二批人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知 [EB/OL].[2025-04-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202109/t20210915_563278.html.

[5]青少年教育观察 . 今年教育支出 4.2 万亿,占 GDP 比例首次突破 4%,教师工资迎来大涨 [EB/OL].[2025-04-11].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1759975044614056653.

[6]石秋香 , 黄陈辉 , 崔越超 .“双减”背景下人工智能赋能基础教育课堂 [J]. 大连教育学院学报 ,2024,40(04):69-72.

[7]肖明 , 谢雨婷 , 吴军其 , 等 . 数字化转型背景下师范院校信息化机构与职能:发展、困境与策略 [J]. 教师教育论坛 ,2024,37(11):21-27.

[8]黄晶, 曲铁华. 中国式教师教育现代化的探索、经验与进路[J]. 四川师范大学学报( 社会科学版 ),2025,52(01):114-122+204.

[9]靳晓燕 . 中国特色教师教育体系形成新局面 [N]. 光明日报 ,2023-09-01(008).

[10]Оксана Миколаївна Ліба.Model of formation of future elementary school teachers’readiness to use innovative technologies of teaching mathematics at elementary schools[J].ScienceRise,2016,4(5 (21)):48-51.

[11]教育部 . 关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知 [EB/OL].[2025-04-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202204/t20220413_616644.html.

[12]Zurkowski, P. G. (1974). Information literacy: A concept whose time has come. Library Journal, 99(14), 1142-1146.

[13]NG D T K,LEUNG J K L,CHU S K W,et al.Conceptualizing AI literacy :Anexploratory review [J]. Computers and Education :Artificial Intelligence,2021,2 :100041.

[14]Mackey T P,Jacobson T E.Reframing Information Literacy as a Me taliteracy [J].Colleg nd Research Libraries,2011,72(1):63-78

[15] 教育部 . 关于印发《教育信息化 2.0 行动计划》的通知 [EB/OL].[2025-04-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[16]施雨 , 茆意宏 . 人工智能素养的概念、框架与教育 [J]. 图书馆论坛 ,2024,44 (11):90-100.

[17]郑智勇 , 宋乃庆 . 中小学教师智能教育素养测评指标体系构建研究 [J]. 中国电化教育 ,2023,(12):75-83.

基金项目:2025 年河南省教师教育课程改革研究项目(2025-JSJYYB-080);河南省教育科学规划 2024 年度一般课题(2024YB0154);2024 年河南科技学院高等教育教学改革研究与实践项目(2024JG37,2024JG48)。

作者简介:陆博,男,人,博士,副教授,主要从事数学教育研究。

周玉飞,女,河南周口人,学科教学(数学)2023 级硕士研究生,主要从事数学教育研究。

付欣雨,女,人,学科教学(数学)2024 级硕士研究生,主要从事数学教育研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)