长沙市开福污水处理厂系统诊断与提质增效策略研究

郭振华

长沙市排水设施管理有限公司 湖南长沙 410000

引言

城市污水处理厂作为水环境治理的关键节点,其进水浓度低和水量波动大等问题已成为影响污水提质增效重要原因 [1]。不仅导致污水处理成本上升,还可能引发内涝,进而威胁城市安全。因此,对污水处理厂纳污范围内进行系统性诊断,对于提升流域水环境质量、保障水生态安全具有重要意义。

当前,国内外在污水处理厂提质增效方面已取得一定进展。部分学者较早关注到合流制排水系统中外水入渗对污水处理厂运行的影响[2],并提出 体的调控策略。然而,该类技术在我国混合排水体制占比高、管网基础薄弱的地区适应性有 期多 厂工艺优化,但单一工艺改进难以解决系统协同不足的问题。近年来, 部分 者开始关注管网检测和缺陷修复[3] 与雨污混接改造对进水浓度的提升作用,但针对混合排水体制下水质水量耦合调控的系统性研究仍显薄弱,尤其缺乏从源头到末端的一体化解决方案。

本文以长沙开福纳污区为研究对象,基于现场调研与监测数据,采用“问题诊断—策略构建—效能评估”的技术路线,系统分析纳污区进水浓度低、外水入侵等问题,提出一种融合源头地块改造、雨污混错接治理、管网缺陷修复的一体化提质增效策略,并通过模型验证方案的可行性。

1 项目概况

长沙市开福纳污区呈现混合排水体制特征,既有合流制,又存在规划分流制,但雨污分流不彻底导致系统性混接。开福污水处理厂占地面积 7.03km2 ,现状处理能力 45 万 m³/d,其服务范围南起五一路、北至捞刀河、东起芙蓉路国防科大西部、西至湘江,总纳污面积 23.90km²,规划服务人口 63.63 万,主要产污来源为生活污水及径流污染。

根据 2018-2022 年水厂数据显示进水 COD、BOD5 呈下降趋势。合流与污水管道总长 331.6km ,结构性缺陷占比 36.9%(以错口为主),功能性缺陷占比 63.1%(以沉积为主),淤积量达 2.91×104m3 。区域内 7 座污水泵站及7 座排渍泵站(总规模92.6m³/s)均存在排渍负荷缺口,雨季溢流风险较高。

1.2 现状问题

1.2.1 源头地块出口污水浓度偏低

源头地块出口 BOD 达标浓度为 121.50mg/L,而实际监测出口 BOD 浓度为 109mg/L ,存在出口浓度偏低现象。经统计,纳污区地块共计266 个,119 个地块达标,147 个地块未达标,占比约 55%< 。

1.2.2 市政管网外水混入量大

根据系统诊断分析,目前市政管网外水总量共计约 5.6 万 m3/d,是厂前进水浓度低的主要原因,其包括工地施工排水 1.56 万 m3/d、管道缺陷渗漏 0.19 万 m3/d、市政箱涵囤水 2.07 万 m3/d,地下水入渗 1.79 万 m3/d。1.2.3 市政管网污染物浓度过度衰减

管网高水位、低流速、重复截污、雨污混接也是导致市政管网污染物浓度较低的重要原因之一。下游箱涵污水基本无流速,管道内沉积与污染物衰减问题突出;合流制片区雨天污水被截流后又与雨水混合,雨天重复截污量占进总量的80%,因此污水浓度被稀释;市政雨污混错接问题严重,雨天污水被稀释。

2 提质增效系统化治理思路

本文基于纳污区现状调研与检测数据,采用“问题诊断—策略构建—效能评估”技术路线,遵循靶向施策原则,形成科学可控的治理方案体系。(1)排水体制优化:分阶段对具备条件的区域实施雨污分流改造,优先解决混接严重区域。针对合流制片区高水位低流速问题,优化截污模式。

(2)管网缺陷检测修复:基于检测数据,制定“检测—评估—修复”闭环方案,重点解决严重缺陷问题。(3)源头地块改造:合流制片区实施“外水挤出—化粪池布局优化”;分流制片区推进“错混接改造—清水分离—化粪池优化”,切断外水入渗通道。

(4)智慧管控及管理机制构建:建立排水管网基础信息库,开发智慧管理平台,实现在线高效联动。同步建立管网普查机制,源头管控强化,严格排水许可管理,控制污染输入,强化安全监控与设备维护。

3 提质增效系统化治理方案

3.1 源头地块化粪池改造

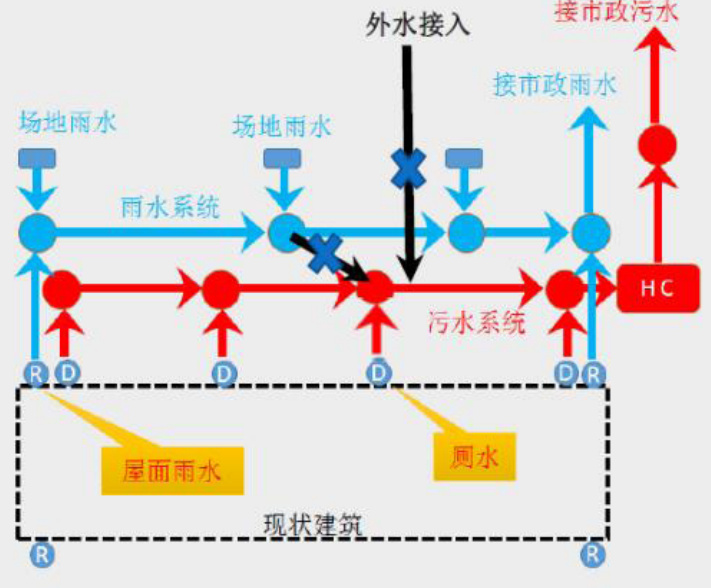

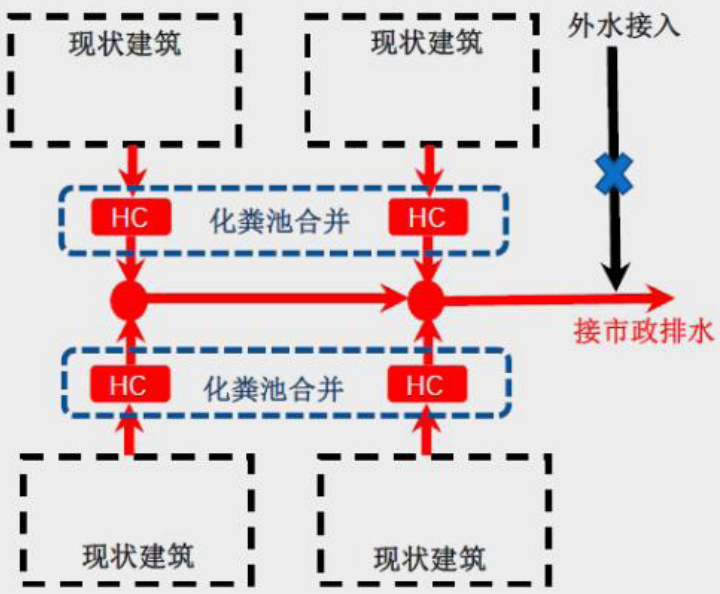

针对小区地块采用化粪池改造、小区内部错混接点改造等措施。分流制区域做好小区内部混错接改造及挤外水工作;合流制区域做好小区内部化粪池合并及挤外水工作。分流制与合流制区域改造示意图如下图所示。

3.2 雨污混错接改造

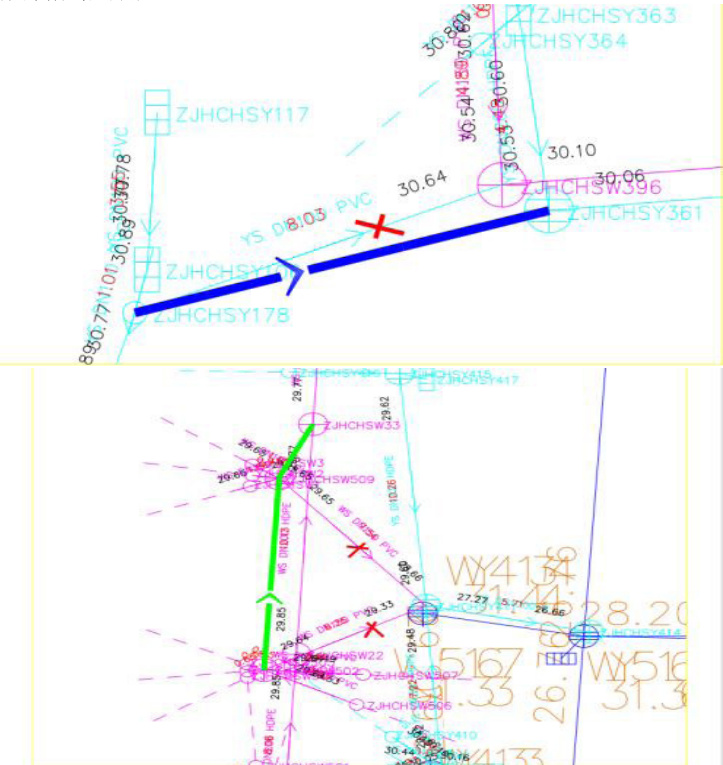

开福纳污区内市政混错接点共 72 处,主要分为雨水管错接与污水管错接两大类。对于雨水管错接改造,主要是将雨水篦子就近接入雨水井中;对于污水管错接,通过取消错接的污水管,在规范范围内将污水接入下游污水管。详见下图。

3.3 管网缺陷修复

开福纳污区检测合流管道 241.7km 、雨水管道 246km、污水管道 175.8km,总检测长度 663.5km。管网存在结构性缺陷 5067 处、功能性缺陷 9008 处,病害密度分别为 7.64 处 /km 和 13.57 处 /km 本项目采用紫外光固化修复技术,通过牵拉或翻转工艺将预浸紫外光固化树脂的软管置入待修复管道,利用压缩空气使其与母管内壁紧密贴合。借助内置紫外光灯组引发树脂光固化反应,形成“管中管”结构,实现管道原位修复。具备施工周期短、强度高、接口密封性好等优势。

4 方案效果评估

4.1 水动力与水质模型搭建

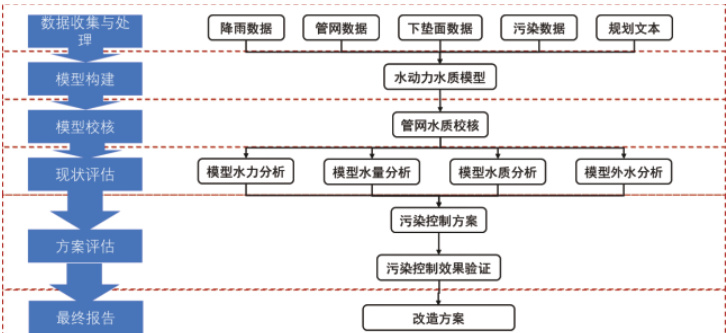

本次项目主要模拟排水管道中沉积物的形成及降雨事件发生时沉积物和污染物在排水管网中的迁移。模型搭建的技术路线下图所示。

(1)数据收集与分析:选择 2016 年(丰水年,年降雨量 1760.5mm)作为典型年,筛选出 5mm(小雨)、16mm(中雨及大雨)、31mm(暴雨及大暴雨)三种典型降雨事件。纳污区内总体呈东高西低趋势,湘江常水位为29.7—29.9m,浏阳河常水位为 29.77m ,捞刀河常水位为 29.76m,作为排水系统模型的水位边界条件。

(2)模型构建:点源污染模拟基于单位人口综合用水量指标法预测污水量,人均综合用水量为 410L/(人·d),产污系数 0.9,日变化系数 1.1,地下水入渗率 15%∘ 。面源污染建立地表沉积物(SF1)和悬浮物(SF2)模型,粒径 40μm ,比重 1700kg/m3, 。SF1 累积系数分别为道路 25kg/  、屋面 20kg/ ( τd⋅ha) 、绿地 6kg/(d·ha);SF2 浓度为生活污水中 SS 浓度 553.5mg/L ,附着污染物参数分别为 BOD5=0.06 、COD=0.15、TN=0.022、NH -N=0.035、TP=0.022。

、屋面 20kg/ ( τd⋅ha) 、绿地 6kg/(d·ha);SF2 浓度为生活污水中 SS 浓度 553.5mg/L ,附着污染物参数分别为 BOD5=0.06 、COD=0.15、TN=0.022、NH -N=0.035、TP=0.022。

4.2 模型率定与验证

本模型率定采用纳什系数(NSE)作为模型率定与验证效果的评价指标,计算方法如下:

E_ns=1-( ∑  ^2)/( ∑ (i=1)^n[(Q_s-Q-_s)]^2)

^2)/( ∑ (i=1)^n[(Q_s-Q-_s)]^2)

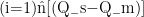

式中:Q_m、Q_s、Q-_s 分别为模型模拟值、实际观测值、实际观测平均值;n 为观测数据个数。将⩾0.5 作为模型率定与验证的最低要求。

节点选取浏阳河以南的2 号单位,如下图所示。纳什系数计算结果为0.55(>0.5),说明演算结果可信度高,模拟结果与实测数据吻合较好。

4.3 方案效果评估

4.3.1 撇外水效果评估

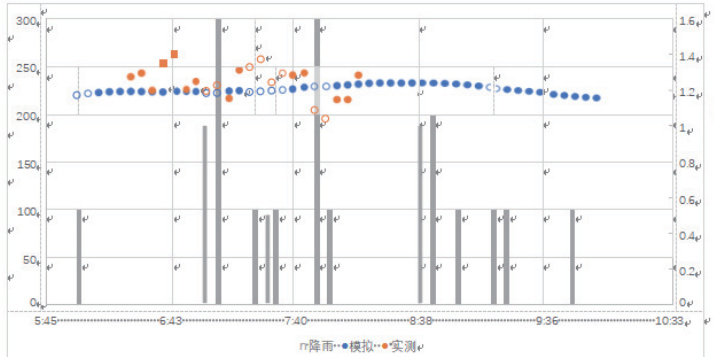

如下图所示,旱季污水进厂 BOD5 浓度达 79mg/L ,全年平均浓度为 78mg/L ,虽水质有所改善,但仍低于100mg/L 的标准。因此,需加强源头污染控制、管网修复维护及提升污水处理厂处理能力,以实现区域环境质量持续改善。

4.3.2 降衰减方案效果评估

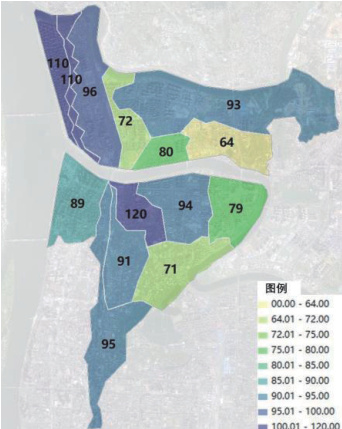

实施雨污分流改造后,进厂BOD 浓度提升至93mg/L,雨季浓度约 92mg/L ,表明雨污分流对雨季水质改善效果显著,但仍不达标。初步分析认为,其他区域雨污混流问题仍影响整体进水水质。因此,后续需完善其他子纳污区雨污分流改造,加强源头控制和管网修复,进一步提升污水厂进水水质,改善区域环境质量。

4.3.3 源头改造方案效果评估

通过对合流制片区低浓度地块的改造,如下图所示,污水旱季进厂 BOD5 浓度可提升至 108mg/L ,雨季进厂浓度 102mg/L ,实现雨旱季进厂 BOD 浓度均达到100mg/L 的目标,为改善区域环境质量奠定基础。

结论与建议

(1)长沙市开福纳污区内管网结构性与功能性缺陷占比分别达 36.9% 和 63.1%,市政管网外水混入量高达5.6 万 m³/d,55% 的源头地块出口污水浓度不达标,COD 浓度较 2019 年下降 36.7%。(2)系统诊断显示,源头污水浓度低、管网箱涵高水位缓流、外水入侵、截污模式不合理及管网缺陷等因素,是造成开福污水处理厂进水浓度偏低的主因。

(3)通过实施源头改造、雨污混错接整治及管网修复等系统性提质增效方案,模拟结果显示,旱季进厂污水BOD 浓度可提升至 108mg/L ,雨季达 102mg/L ,实现进厂BOD 浓度 ⩾ 100mg/L 的目标,外水混入量减少 3.8万 m³/d。

参考文献

[1] 王磊 , 崔诺 , 焦文海 , 等 . 济南某区域污水管网外水诊断工程实践 [J]. 给水排水 ,2023,59(12):100-105.DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2022.12.22.0002.

[2] 刘洋 , 郑欣欣 , 庄兆恒 , 等 . 基于污水系统提质增效的老城区合流暗涵排查整治 [J]. 中国给水排水 ,2024,40(24):106-111.DOI:10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2024.24.017.

[3] 崔诺 , 鲁梅 , 胡馨月 , 等 . 提质增效背景下排水管网检测技术的应用与总结 [J]. 中国给水排水 ,2023,39(06):33-40.DOI:10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2023.06.005.

作者简介:郭振华(1988.01)男,汉族,湖南宁乡,本科,工程师,从事城市排水设施运营管理工作

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)