松材线虫病发生现状与防控对策研究

吴海斌

长沙县自然资源局金井自然资源所 湖南长沙县 410100

松材线虫病由松材线虫引起,自 20 世纪初在日本被发现并大规模暴发以来,已经逐渐成为全球森林生态系统的重大威胁。松材线虫病扩散蔓延速度非常快,对我国松林资源造成了严重破坏。松材线虫病具有传播速度快、致死率高、防治难度大等特点,被称为松树的 “癌症”,不仅导致大量松树死亡,而且还会破坏森林生态平衡,容易造成巨大的经济损失。因此,相关部门以及人员要深入研究松材线虫病的发生现状,制定科学有效的防控对策,为我国森林资源和生态安全保护提供保证。

1 松材线虫病发生现状

1.1 疫区分布广泛

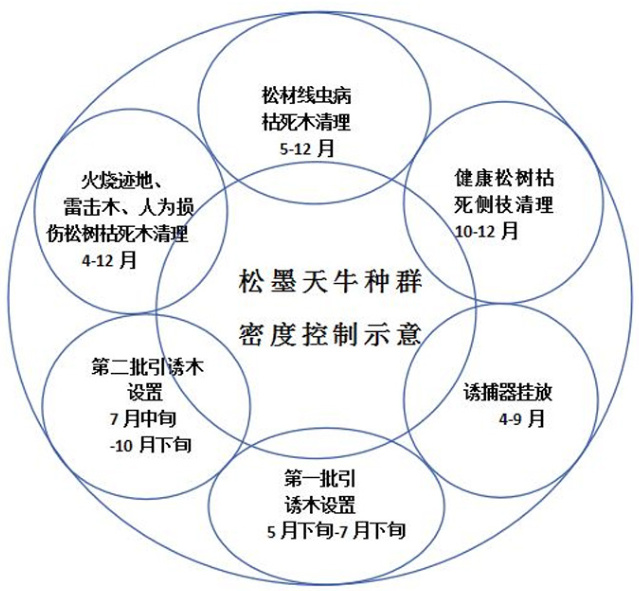

截至目前,松材线虫病已在我国 19 个省份 726 个县(区)出现 , 分布范围呈现北扩西进的趋势。在浙江、江苏、广东等东部 线虫病较早传入且疫区范围较大。近年来,随着木材及制品 北、湖南、江西等中部省份,以及陕西、重庆、 对我国松林资源造成全面威胁。从 1996 年以来 时空连续性地参与了松材线虫病的检疫, 生态学的基本原理,经过不懈的努力, 松材线虫病可持续控制绩效承包技术体系”。松墨天牛种 群密度控制 如图

图 1 松墨天牛种 群密度控制示意图

1.2 疫情态势严峻

虽然我国在松材线虫病疫情防控方面取得了一定成效,实现了全国县级疫区、乡级疫点、发生面积和病死树数量 “四下降” ,但是疫情形势依然不容乐观。究其原因主要是由于松材线虫病发生基数仍然较大,部分老疫区疫情反复,难以彻底根除,同时新的疫点不断出现,局部地区疫情反弹风险较高,尤其是黄山、泰山等一些风景名胜区相继染疫,对当地的生态景观和旅游经济造成巨大冲击 [2]。由于松材线虫具有强大的适应能力和繁殖能力,随着全球气候变化和人类活动的影响,其适生范围进一步扩大,疫情防控压力持续增大。

2 松材线虫病传播机制与危害

2.1 传播机制

松材线虫自身活动能力有限,其在自然界中的传播主要依赖媒介昆虫,在我国,松墨天牛是松材线虫的主要传播媒介。松墨天牛成虫羽化后会在健康松树嫩梢上啃食补充营养,此时携带松材线虫的天牛可将线虫通过啃食伤口注入松树体内,线虫在松树体内大量繁殖,并随树液流动扩散至全株,导致松树发病。此外,一些鸟类、蚂蚁等动物在取食或活动过程中,也会无意间携带少量松材线虫,在一定范围内造成传播,但是这种传播方式相对次要。还有人为因素是松材线虫病远距离、大面积扩散的重要途径,尤其在木材加工、运输、使用等环节中,一旦将携带松材线虫的疫木及其制品进行跨区域调运,很容易就会将松材线虫引入原本无疫情的地区 [3]。尤其是没有经过检疫的染病松木被制成包装材料、建筑用材、家具等,随着物流运输到全国各地,一旦这些材料接触到健康松树,就会引发新的疫情。还有部造林绿化分林业生产活动实施时使用染病苗木,也会导致松材线虫病传播扩散。

2.2 危害

松材线虫病导致大量松树死 的破坏影响,由于松树是森林生态 生存的动物、微生物等生物 态功能下降,导致水土流失加 原本郁郁葱葱的松林逐渐 材线虫病给我国林业产业和相 造纸等相关产业的原材料供应造 级政府和林业部门在疫面影响,部分以松林景观为特色的旅游 降。据相关数据统计结果,松材线虫病每年给我国造成 损失高达数百 亿元

3 松材线虫病防控对策

3.1 加强监测预警体系建设

为保证松材线虫病的防控对策得到有效推进,需要加强对监测预警体系的建设和实施。在此基础上,要整合林业部门、科研机构、基层护林员等各方力量,构建天空地一体化的多元化监测网络,利用卫星遥感、无人机航拍等技术,对大面积森林进行宏观监测,及时发现森林植被异常变化,初步锁定疑似疫情区域。在地面则主要依靠基层护林员定期巡护,对重点林区、交通沿线、木材加工场所周边等易发病区域进行详细排查,一旦发现松树异常枯萎、死亡等症状,及时上报。还要在林间设置诱捕器,监测松墨天牛等媒介昆虫的种群数量和动态变化,通过分析媒介昆虫的发生情况,预测松材线虫病的发生风险。目前,大数据以及信息化技术等在很多领域中都可以得到合理利用,所以借助先进的技术手段,建立松材线虫病监测预警大数据平台,将卫星遥感数据、无人机监测数据、地面巡护数据、气象数据等各类信息进行整合分析。还可以利用人工智能算法,对海量数据进行挖掘和处理,构建松材线虫病发生预测模型,通过模型预测疫情的发生时间、地点和发展趋势,为防控决策提供科学依据。根据历史疫情数据和气象条件,结合地理信息系统技术,绘制松材线虫病风险分布图,不仅能够提前确定高风险区域,而且还能够根据实际需求,提出有针对性的监测和防控措施。

3.2 强化检疫防控措施

为强化检疫防控措施的实施力度,相关部门要加强木材检疫执法队伍建设,提高检疫人员专业素质和执法水平。在木材生产、加工、运输、销售等环节,严格执行检疫制度,加大检疫检查力度,尤其对松木及其制品进行全面检疫,查验检疫证书,对无检疫证书或检疫不合格的木材及制品要依法进行扣押、除害处理或销毁。还要加强对木材加工企业、物流集散地、建筑工地等重点场所的监管,严厉打击非法调运疫木的行为,并加强与海关、交通运输、市场监管等部门的协作配合,在此基础上,能够建立联合执法机制,逐渐形成检疫防控合力 [5]。此外,强化对松材线虫病疫区和疫木加工企业的产地检疫监管,定期对疫区松林进行检疫调查,及时发现和除治染病松树,防止疫情扩散。对疫木加工企业,要求其建立健全疫木加工管理制度,严格按照除害处理标准对疫木进行加工处理,保证加工后的产品不携带松材线虫。最后加强对疫木加工过程的监督检查,对违规操作的企业依法进行处罚,还要加强对从疫区调出的非松木制品的检疫力度,防止其携带松材线虫的媒介昆虫或虫卵等传播疫情。

3.3 综合防治措施

3.3.1 物理防治

物理防治主要针对松墨天牛等媒介昆虫,在松墨天牛羽化初期,在林间设置诱捕器,利用松墨天牛的趋光性、趋化性等特性,选择合适的引诱剂和诱捕装置,大量诱捕松墨天牛成虫,降低其虫口密度,从而减少松材线虫的传播几率。对发现的染病松树要及时进行砍伐、清理,并对伐桩进行处理,如采用覆膜、药剂处理等方式,防止松墨天牛在伐桩上产卵繁殖。需要注意的一点就是在一些重点区域,直接通过利用防虫网等物理隔离措施,能够有效阻止松墨天牛等媒介昆虫进入健康松林。

3.3.2 化学防治

化学防治在松材线虫病防治中发挥重要作用,但是需要科学合理使用,否则容易引起反作用。在松墨天牛羽化高峰期选用高效、低毒、低残留的化学药剂进行喷雾防治,直接杀灭成虫,对于已感染松材线虫病的松树,则可以选择利用打孔注药的方式,将内吸性药剂注入树干,促使药剂随树液流动分布到全株,杀死树体内的松材线虫。但是在使用化学防治措施时要注意避免对环境和非靶标生物造成危害,严格按照药剂使用说明和操作规程进行施药,控制用药剂量和用药次数,减少化学药剂对生态环境的负面影响。

3.3.3 生物防治

生物防治是一种绿色、环保且可持续的防治方式,该方法主要是利用松墨天牛的花斑花绒寄甲、肿腿蜂等天敌昆虫,对松墨天牛进行生物控制。通过人 天敌昆虫数量,使其在自然环境中捕食松墨天牛幼虫和蛹,降低松墨天牛 及特点,选择利用白僵菌、绿僵菌等微生物制剂,对松墨天牛进行防治,这些微生物能够在适宜条件下侵染松墨天牛,导致其发病死亡。此外选育和种植抗松材线虫病的松树品种,也是生物防治的重要手段之 通过提高松树自身的抗病能力,能够尽可能减少松材线虫病的发生。

3.3.4 营林措施

为保证松材线虫病得到全范围有效的管控,相关部门以及工作人员要加强对营林管理的重视,对目前的森林生态环境进行不断改善行业优化,提高森林自身的抗病虫害能力。对现有松林进行科学抚育,及时清理林下杂灌、枯死木、衰弱木等,改善林内通风透光条件,减少松墨天牛等媒介昆虫的栖息和繁殖场所。在松材线虫病疫区及周边地区,要根据实际情况,提前编制好实施计划,并严格按照计划的内容和要求来开展林分改造,逐步将单一的纯松林改造成混交林,不仅能够增加森林物种多样性,而且还能够构建稳定的森林生态系统,进而降低松材线虫病的发生风险。另外,要加强森林健康监测,及时发现和处理松树生长过程中的各种问题,为松树的健康生长提供基本保证,更重要的是要提高其对松材线虫病的抵抗力。

3.4 松林资源产业化途径解决松材线虫病

根据相关地方的试验结果,松材线 注和重视,也就是利用林业资源产业化的方式来解决松材线虫病 松材线虫病综合治理绩效承包,各处按照实施方案开展及时 ,并设置引诱木来及时清理引诱木内的松墨天牛的措施,不仅能 达到迅速减灾的目的。在此基础上持续性的进行控制,能够完成二次演替,促使 能体现出该防治技术体系的高效性、经济性以及安全性。

4 结论

松材线虫病是目前我国森林 生现状严峻,对生态和经济造成巨大损失。所以为实现对松材线虫 ,构建多元化监测网络,运用大数据与人工智能技 检疫防控措施,严格木材检疫执法,加强产地检疫 以及营林措施相结合的综合防治策略,多管齐下, 和生态安全。在后续的松材线虫病防控中, 还要不 治技术,加强宣传教育,提高全社会对松材线虫病危害的认识, 群控良好局面,以此来应对松材线虫病带来的危害。

参考文献:

[1] 莫淑君 . 恭城县松材线虫病防控现状及对策 [J]. 南方农业 ,2024,18(02):189-192.

[2] 方泰泉 . 金寨县松材线虫病防控存在的问题及防控对策 [J]. 安徽林业科技 ,2023,49(03):62-64.

[3] 杨叶盛 , 叶卫军 , 张伟龙 . 基于松材线虫病的区域已发点与影响因素研究 [J]. 绿色科技 ,2023,25(03):157-162.

[4] 易家勇 . 松材线虫病的监测及防控研究 [J]. 农业灾害研究 ,2022,12(12):154-156

[5] 曾昭意 . 松材线虫病疫木清理风险防控对策——基于柳城县凉水山林场分析 [J]. 农业研究与应用 ,2022,35(03):68-72.

作者简介:吴海斌(1976.7-),男,汉族,本科,湖南长沙,工程师,主要从事工作:森林保护

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)