农业硕士校地协同培养模式效果评价及影响因素研究

余志安 李秋生 刘小春

江西农业大学 经济管理学院 江西南昌 330044

中图分类号 ]G643.0 [ 文献标识码 ]A

引言

新农科是区别于传统农科而言,是指面向国际科技前沿、国家重大战略和经济社会发展需求,强化创新与学科交叉融合,培养符合未来农业农村发展需求的新型农科体系 [1]。2024 年中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》指出要加强高等教育新农科建设。农林院校需承担起培养未来型农科人才的重大责任,为农业现代化、农村脱贫攻坚以及乡村振兴战略输送大量优质人才 [2]。新农科建设已成为振兴高等农林教育的重大战略,成为涉农高校、涉农专业新时期教学改革的重要方向[3]。新农科人才的培养必须与地方经济社会的发展特别是农业的建设和发展相契合[4]。通过协同培养,提升学生的就业率和专业对口率,实现教育链、人才链与产业链的有效衔接 [5],实现理论资源与实践资源互补,增强学生职业认同感[6],激发其学习兴趣,为探索未来专硕的培养模式提供很好的借鉴[7]。协同培养模式培养需要学校紧密联结产业和科研力量[8]。

作为江西省内的高等农林院 担着为江西省培养农业现代化、巩固脱贫成果和乡村振兴的重大战略优秀高质量的农业类 省乡村振兴战略研究院乡村振兴示范基地的农业硕士培养效 对提升与丰富现有农业硕士培养模式具有重要意义。基于此, 本 定量的角度去检验农业硕士校地培养模式的效果,可以更加直观看出该模式的效果 校地培养模式效果的因素,为提升该模式提供现实路径。

一、研究设计

(一)研究对象

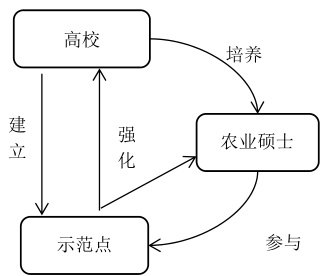

本文构建了从高校到农业硕士和乡村振兴示范点三者之间的培养模式。高校通过理论知识不断深化农业硕士的专业素养,提高农业硕士的综合能力;农业硕士通过乡村振兴示范点去实践在高校学到的理论知识,将理论联系实际,又通过实际来拔高理论知识的理解,通过乡村振兴示范点的反馈去强化农业硕士的综合能力,针对提升效果不佳的复合型能力方面进行反思、总结,撰写研究报告,进而提炼出一套可推广、可复制的适合高校农业硕士校地协同培养新模式。具体如图1 所示。

为了研究新农科背景下农业硕士校地协同培养模式构建效果,利用问卷在分层抽样调查的基础上使用问卷调查,采取简单随机抽样。根据在校的农村发展农业硕士进行问卷收集数据。通过筛选后最终得到 243 份有效问卷。

(三)研究方法

基于问卷中的量表问题,结合层次分析法和熵权法对农业硕士校地协同培养模式效果进行分析。选择将去过乡村振兴示范基地的学生当作处理组,未去过乡村振兴示范基地的学生则为控制组,用 PSM 来估计乡村振兴示范基地参与对农业硕士校地协同培养模式效果的处理效应。根据影响农业硕士校地协同培养模式效果得分可与去过乡村振兴示范基地最为相似的对照组即“反事实”学生组进行比较,解决不可观测因素及非自然实验带来的内生性问题。

图 1 校地协同培养模式

二、结果与分析

(一)效果评价

1. 指标体系构建

本文基于问卷中的量表问题,结合层次分析法和熵权法 校地协同培养模式效果中的 12 个能力指标定性定量进行分析。其 .92 分, 标准差 1.12 ;硕士阶段培养计划的认知(X2) 发展平台认知(X3):平均 3.03 分,标准差 1.07 ; 平均3.10 分,标准差1.09 ;参与竞赛(X5) 2.59 位,标准差 1.01 ;跨学科掌握程度(X 标准差1.03 ;自我写作能力(X9): 准差1.02 ;自我协调能力(X11): 标准差 0.98。农业硕士在社会竞争 平台认知和学校的培养是否符合高层次、高水平、 国际化 知 在一定程度的偏差。

2. 评价结果

本文采用最小-最大标准化法进行无量纲化处理。再根据层次分析法原理,对认知层面、成绩层面和能力层面 3 个一级指标的计算权重,再计算出各二级指标对一级指标的权重。在使用熵权法后得到,认知层面的权重分别为 :X1 是 0.094、X2 是 0.085、X3 是 0.078、X4 是 0.072 ;成绩层面的权重分别为 :X5 是 0.258、X6 是 0.108、X7 是 0.039 ;能力层面的权重分别为 :X8 是 0.057、X9 是 0.046、X10 是 0.057、X11 是 0.056、X12 是 0.051。综上,影响农业硕士校地协同培养模式效果的三个指标从高到低依次是参与竞赛、班上成绩排名、农业硕士在社会竞争中的认知。影响程度较低的三个指标依次是跨学科掌握程度、自我写作能力和突发情况处理能力。

(二)影响因素分析

1. 变量命名与赋值

将参与乡村振兴示范基地综合评分(Z)作为被解释变量,将“是否去过乡村振兴示范基地”作为解释变量,是 =1,否 =0 ;将性别:男 =0,女 =1、年龄:20-23=1,24-27=2,28-31=3,31-34=4,35 及以上 =5、年级:研一=1,研二=2,研三=3、政治面貌:群众=1,共青团员=2,中共党员(预备党员)=3、籍贯:农村=1,城镇=0、学生干部经历:是=1,否=0、入学前对本专业的了解情况:非常不了解=1,不太了解=2,一般=3,比较了解=4,非常了解=5、及对乡村振兴示范基地是否了解:是=1,否=0 作为控制变量。

2. 回归结果与分析(1)基准回归

在使用 OLS 线性回归模型进行基准回归后得到: 是否去过乡村振 基地对农业硕士校地协同培养模式效果水平的回归值是0.036, 上显著;年龄的回归值0.619 ;籍贯的回归值 0.833 ; 对本 业的了解程度的回归值 0.147 ; 的回归值 0.609 ;常数项的回归值 <0.001 ,在 1% 地对农业硕士校地协同培养模式效果在统计上是显著的,通过了 5% 水平的检验, 表明去 范基地会显著提升农业硕士校地协同培养模式效果。除此之外,性别和政治面貌等因素也对农业硕士校地协同培养模式效果有显著影响。

(2)倾向得分估计

由前文可知,去过乡村振兴示范基地对农业硕士校地协同培养模式效果有显著的正向影响,但并不能准确估算出去过乡村振兴示范基地的处理效应。因此,本小节用倾向得分匹配法进行估计,为匹配去过乡村振兴示范基地学生和未去过乡村振兴示范基地学生,采用 logit 模型估计学生去过乡村振兴示范基地的概率。通过回归后得到:性别P 值为0.986 ;年龄P 值为0.042,在5% 水平上显著;籍贯P 值为0.042,在5% 水平上显著;政治面貌P 值为0.642 ;年级P 值为0.080,在10% 水平上显著;入学前对本专业的了解情况P 值为0.018,在5%水平上显著;学生干部经历P 值为0.348 ;对乡村振兴示范基地是否了解P 值为0.001,在 1% 水平上显著;常数项 P 值为 0.008,在 1% 水平上显著。综上,年级、入学前对本专业的了解情况和对乡村振兴示范基地是否了解对于学生是否去过乡村振兴具有显著的正向影响,其他变量对于学生是否去乡村振兴示范基地没有显著影响。

(3)半径匹配

由前文的倾向得分表得出了年级、入学前对本专业的了解情况和对乡村振兴示范基地是否了解对于学生是否去过乡村振兴示范基地具有显著的正向影响。采用半径匹配法(半径 0.05)来进一步得出去过乡村振兴示范基地和没有去过乡村振兴示范基地对农业硕士校地协同培养模式效果的影响。通过半径匹配得出:没有去过乡村振兴示范基地的农业硕士校地协同培养模式效果得分是 0.5701,去过乡村振兴示范基地的农业硕士校地协同培养模式效果得分是 0.5116,相比增加了 5.8% 学生是否去过乡村振兴示范基地对于农业硕士校地协同培养模式效果 ATT 的 t 统计量显示出显著性,通过了在 5% 的水平上的显著性检验,意味着处理对于观测到的效果是有意义的影响因素。

(4)稳健性检验

为进一步验证前文的结果是稳定的,采取一对四匹配、卡尺匹配以及核匹配法来进一步验证其结果,通过采用不同匹配方法平均处理效应处理,得出使用一对四匹配法时,t 值为 2.73,在 5% 的水平上显著;在使用卡尺匹配法时,t 值为 2.07,在 5% 的水平上显著;在使用核匹配法时,t 值为 2.06,在 5% 的水平上显著。在使用不同的匹配方法后,最后的结果和使用半径匹配法一致,因此判断其结果是稳健的。

三、结论与讨论

根据前文,主要得出以下结论:农村发展专业学生对于自己本专业及乡村振兴基地的了解程度不高;影响农业硕士校地协同培养模式效果的三个指标从高到低依次是参与竞赛、班上成绩排名、农业硕士在社会竞争中的认知;去过乡村振兴示范基地对于农业硕士校地协同培养模式效果具有显著的正向影响,可以提高农业硕士校地协同培养模式效果。基于以上结论,提出以下建议:

(一)破除认知偏差,提高宣传

针对农村发展的农业硕士在入学前对于本专业的认知程度不高,对于乡村振兴基地的了解程度不足的问题,可以在招生考试的题目中适当加入有关乡村振兴示范基地的知识,以提高在入学前本专业的学生对本专业知识的了解程度,提高对乡村振兴示范基地的认知 [9]。

(二)关注学科竞赛,以赛促发展

针对在熵权法中参与竞赛熵权占据最大的比重情况,学校方面应该加大对农村发展农业硕士的学科竞赛的指导,通过提高专业的学科竞赛的成绩来间接促进学生的全面发展,提高学生的综合能力。学校应搭建相关的竞赛平台,提升学生学生勇于探索与勇于创新的意识。

(三)定期组织学生参与乡村振兴示范基地的建设

对于去过乡村振兴示范基地在农业硕士校地协同培养模式效果中具有显著的正向影响。学校方面应该加强农业硕士对于乡村振兴示范基地的参与程度,提高学生的综合素质。通过定期组织学生参与学校合作共建的乡村振兴示范基地,促进学生追求成功动机、提高学生在未来乡村振兴浪潮的实践能力。

参考文献:

[1] 孟晓林 , 李学军 , 李莉 , 等 . 新农科视域下渔业发展专业学位研究生培养四新体系重构 [J]. 河南水产 ,2023,(06):38-40.

[2] 宿亚琳 . 基于新农科建设的高校思政课协同育人探析——评《基于新农科建设的高校劳动教育创新研究》[J]. 中国农业气象 ,2023,44(03):257.

[3] 张铁军 , 李富翠 , 杨珏婕 , 等 . 新农科背景下草产品加工学 BOPPPS 模式的教学实践:以北京林业大学为例 [J]. 草业科学 ,2022,39(08):1706-1714.

[4] 张寿 , 林贞花 , 李宝龙 , 等 .Mc-UGN 协同育人模式下新农科人才培养的探索与实践 [J]. 东疆学刊 ,2022,39(02):5-10.

[5] 高长伟 , 丁英丽 , 郭丹 , 等 . 新工科背景下多方协同育人“工程实践”教学体系建设路径探索 [J]. 辽宁科技学院学报 ,2022,24(02):23-27.

[6] 鄢海燕 , 魏美玲 , 吴雪 , 等 . 药学本科毕业设计“双导师制”协同培养模式的构建与教学评价 [J]. 通化师范学院学报 ,2023,44(08):123-132.

[7] 何合胜, 杨玉琼, 靳小可, 等. 临床与科研协同培养模式在专业学位型硕士研究生临床带教中的应用[J].皖南医学院学报 ,2024,43(03):291-293.

[8] 高楠. 独立学院产学研协同人才培养模式构建的影响因素分析 [J]. 江苏科技信息,2019,36(01):63-65.

[9] 刘小春 , 吴桢伟 . 嵌入第三方评估项目的经管类专业复合型人才培养模式研究 [J]. 高教学刊 ,2021,7(25):161-164.

[ 基金项目 ]2021 年度江西省学位与研究生教育教学改革研究项目“新农科背景下嵌入乡村振兴示范点的农业硕士校地协同培养模式构建研究”(JXYJG-2021-072)

[

作者简介 ] 余志安(1999—),男,江西上饶人, 2023 级农村发展专业在读硕士研究生,研究方向为农业产业发展和农业技术创新研究;李秋生(1989—),男,江西信丰人,博士,讲师,研究方向为农业技术创新理论与政策;刘小春(1978—),男,江西吉水人,博士,副教授( 通信作者),研究方向为农业技术创新理论与政策。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)