素养导向下小学综合实践活动具身学习的实践研究

孙红霞

江苏省常州市武进区新安小学 江苏 常州 213100

一、研究背景与意义

(一)政策驱动下的课程改革需求

《中国学生发展核心素养》框架明确提出,基础教育需着重培养学生的实践创新、科学精神等关键能力。教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》进一步强调,课程实施应注重学生的直接体验和亲身实践,要求打破学科壁垒,促进知识的综合运用。传统教学模式中“重讲授轻实践”“重结果轻过程”的倾向,已难以满足素养导向的育人目标,亟需创新教学模式。

(二)具身学习理论的教育价值

具身学习理论突破传统认知心理学“身心分离”的局限,认为认知是身体与环境动态交互的产物。在教育领域,具身学习强调通过身体感知、操作、体验实现知识建构,这与综合实践活动课程“做中学”的理念高度契合。将具身学习理论引入小学综合实践活动,能够为课程实施提供新的理论视角和实践路径。

(三)实践创新的现实意义

具身学习以身体与环境的互动为核 ,将抽象知识转化为学 可操作的具体经验,为素养导向的实践创新提供了有效路径。 身实践实现了知识内化与能力提升的双重目标。 本和相机记录垃圾桶分布、垃圾混装现象,通过与师生 等多重感官与能力;其次,在方案设计阶段, 过小组头脑风暴提出“智能分类箱”“积分兑换奖励”等创 施阶段,学生亲手制作简易分类装置,调试感应开合功能, 问题,这一系列身体操作直接促进了工程思维与问题解决能力的发展

二、具身学习与素养导向的理论关联

(一)具身学习的核心内涵解析

具身学习包含三大核心要素:1. 身体参与性:学习者通过触觉、视觉、听觉等多感官通道获取信息,例如在科学实验中通过触摸感知材料特性,通过观察记录实验现象。2. 情境交互性:身体与环境的双向互动是认知的基础,如在社区服务中与居民沟通交流,在自然观察中与动植物互动。3. 意义建构性:学习者基于身体体验主动构建知识体系,例如通过反复操作工具掌握劳动技能,通过反思总结形成个人认知。

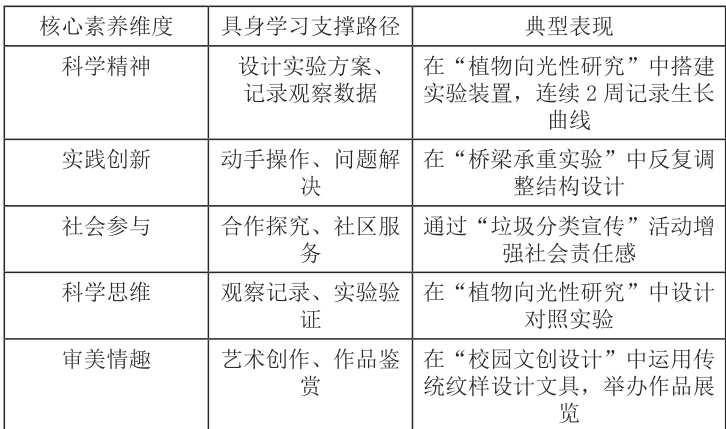

(二)与核心素养的深度契合分析

三、小学综合实践活动具身学习的实践模型构建

(一)情境创设:构建具身学习的真实场域

情境创设是具身学习的重要前提,它为学生提供了与知识、技能紧密相连的真实或模拟场景,使学生能够在具体情境中激活身体感知,开展有意义的学习活动。

1. 生活情境还原:将课程内容与学生日常生活紧密结合,是生活情境还原的核心。例如在“校园节水改造”项目中,组织学生拍摄教学楼、食堂等场所的用水场景。通过亲身拍摄,学生能够直观地观察到水资源浪费的现象,如水龙头未拧紧、长流水等情况。这种基于生活实际的观察,让学生深刻认识到节水问题与自身生活息息相关,从而激发他们解决问题的兴趣和动力。学生在分析浪费现象的过程中,不仅运用了观察能力,还开始思考水资源的合理利用,将学习与生活紧密联系起来。

2. 问题情境设计:创设具有挑战性的真实问题,能够激发学生的探究欲望和解决问题的能力。在“社区微更新”活动中,针对老旧小区公共空间不足的问题,要求学生提出改造方案。这一问题情境具有现实意义和复杂性,学生需要深入社区进行实地调研,了解居民的需求和实际空间状况。在这个过程中,学生的身体参与到社区环境的探索中,他们通过观察、访谈等方式收集信息,然后运用所学知识和创造力,提出各种富有创意的改造方案。问题情境的设计促使学生将知识应用于实际问题的解决,培养了他们的实践能力和创新思维。

3. 虚拟情境模拟:利用VR 技术还原历史场景或自然环境,为学生带来身临其境的学习体验。在“探秘敦煌”课程中,通过 VR 设备,学生仿佛置身于莫高窟,能够近距离观察壁画的细节,体验壁画修复的过程。虚拟情境模拟突破了时间和空间的限制,让学生能够接触到无法直接到达的场景和事物。学生在虚拟情境中通过身体的操作和互动,如使用虚拟工具进行壁画修复,更加深入地理解相关知识和技能,同时也增强了学习的趣味性和沉浸感。

(二)身体参与:激活多元感知与实践能力

身体参与是具身学习的关键环节,通过多样化的实践活动,学生调动多种感官,积极参与到学习过程中,从而激活多元感知,提升实践能力。

1. 操作类活动:设计手工制作、实验操作等任务,让学生在动手操作中掌握知识和技能。在“非遗陶艺”课程中,学生通过揉泥、拉坯、上釉等一系列动作,亲身体验制陶技艺。在揉泥过程中,学生感受泥土的质地和韧性;拉坯时,通过手部的力量和技巧塑造陶器的形状;上釉环节则需要掌握釉料的调配和涂抹方法。这些具体的操作活动,使学生不仅学会了制陶的基本技能,还培养了他们的耐心和专注力,同时也让学生对传统文化有了更深刻的认识和理解。

2. 观察类活动:开展自然观察、行为记录等实践活动,有助于培养学生的观察力和科学思维。在“校园昆虫记”项目中,学生使用放大镜、相机等工具记录昆虫的习性。他们在校园的不同角落寻找昆虫,观察昆虫的形态、行为和生活环境。通过长时间的观察和记录,学生能够发现昆虫的生长规律、觅食方式等,这些观察成果不仅丰富了学生的知识储备,还培养了他们严谨的科学态度和探究精神。

3. 表演类活动:通过角色扮演、情景再现深化学生对知识的理解。在“传统节日文化”课程中,学生扮演古人演绎春节习俗。学生们穿上传统服饰,模拟古人拜年、贴春联、包饺子等场景。在表演过程中,学生需要深入了解春节习俗的文化内涵和历史背景,通过身体的动作、语言和表情来展现这些习俗。这种表演类活动使学生更加生动地感受传统文化的魅力,增强了对传统文化的认同感和传承意识。

(三)意义建构:促进知识内化与思维发展

意义建构是具身学习的重要目标,通过反思性对话、可视化表达和元认知训练等方式,帮助学生将实践经转化为知识和能力,促进思维发展。

1. 反思性对话:组织小组讨论、全班分享,引导学生提炼经验。在“生态瓶制作”活动后,开展“生态系统如何保持平衡”的专题研讨。学生们在讨论中分享自己在制作生态瓶过程中的发现和遇到的问题,如植物与动物的比例、水质的变化等。通过交流和讨论,学生们能够从不同角度思考问题,相互学习,共同总结出生态系统保持平衡的关键因素。反思性对话不仅有助于学生深化对知识的理解,还培养了他们的沟通能力和批判性思维。

2. 可视化表达:通过绘画、思维导图、模型制作等方式呈现学习成果,能够帮助学生梳理知识结构,加深对知识的理解和记忆。在“城市交通规划”项目中,学生用乐高积木搭建交通模型。在搭建过程中,学生需要综合考虑道路布局、交通流量、公共交通设施等因素,将抽象的交通规划理念转化为具体的模型。可视化表达使学生的思维更加清晰,同时也便于教师和同学对学习成果进行评价和反馈,促进学生进一步完善自己的知识体系。

3. 元认知训练:指导学生撰写学习日志,记录身体感受与认知变化,有助于学生了解自己的学习过程和思维方式,提高自我管理和学习能力。在“农耕体验”活动中,要求学生每日记录劳动心得。学生在日志中会记录自己在劳动过程中的辛苦与收获,如体会到粮食的来之不易,对农作物的生长过程有了更直观的认识等。通过元认知训练,学生能够反思自己的学习方法和态度,不断调整和优化学习策略,实现自主学习和成长。

(四)素养生成:实现能力迁移与价值塑造

素养生成是具身学习的最终追求,通过成果转化、持续探究和价值认同等环节,帮助学生实现能力迁移,塑造正确的价值观。

1. 成果转化:将学习成果应用于实际生活,体现了具身学习的实践价值。如将“校园文创设计”作品进行义卖,所得款项捐赠公益项目。学生在设计文创作品的过程中,运用了艺术、设计等知识和技能,而将作品义卖并捐赠则培养了学生的社会责任感和爱心。成果转化使学生认识到自己的学习成果能够对社会产生积极影响,增强了他们的成就感和自信心,同时也促进了知识向能力的转化。

2. 持续探究:基于活动延伸新的研究课题,能够激发学生的探究欲望,培养他们的创新精神和研究能力。在“垃圾分类”活动后,部分学生自发开展 厨余垃圾资源化利用”的深度研究。学生们通过查阅资料、实验研究等方式,探索厨余垃圾转化为肥料或能源的方法。持续探究使学生的学习不再局限于课堂和活动本身,而是能够不断拓展和深入,培养了学生的自主学习能力和科学研究素养。

3. 价值认同:通过实践活动培养学生的社会责任感,使学生在实践中体会到自身的价值和责任。在“社区图书馆志愿服务”中,学生帮助整理图书、指导读者借阅,体会到公共服务的重要性。这种亲身参与的实践活动,让学生深刻认识到自己作为社会成员的责任和义务,从而增强了社会责任感和公民意识,实现了价值塑造的目标。

四、具身学习实践的成效与反思

(一)实施成效

1. 学生发展层面

实践能力显著提升:通过参与具身学习实践活动,92% 的学生能够独立完成跨学科实践项目。学生在项目中综合运用多学科知识和技能,解决实际问题,实践能力得到了全面锻炼和提升。

创新思维得到激发:具身学习强调学生的主动参与和实践探索,为学生提供了广阔的创新空间。学生在各级科技、艺术比赛中获奖数量增长40%,充分体现了学生创新思维的发展和创新能力的提高。社会责任感增强:在具身学习实践活动中,学生通过参与社区志愿服务、公益项目等活动,深刻体会到自己作为社会成员的责任和义务。85% 的学生主动参与社区志愿服务,展现出强烈的社会责任感和奉献精神。

2. 教师发展层面

形成新型教学策略:教师在具身学习实践过程中,逐渐形成了“观察——引导——支持”的新型教学策略。教师通过观察学生的学习过程,及时发现问题并给予引导和支持,促进学生的学习和发展。

开发课程资源:教师开发出 12 个具身学习典型案例,构建了校本课程资源库。这些案例和资源为学校合实践活动课程的开展提供了丰富的素材和参考,同时也促进了教师之间的交流与合作。提升教研能力:教师在具身学习实践研究过程中,积极开展教学研究,教研论文发表数量较前三年增长60%。教研能力的提升有助于教师不断总结经验,改进教学方法,提高教学质量。

3. 课程建设层面

形成课程体系:通过具身学习实践探索,形成了“基础实践 + 拓展探究+ 创新应用”的课程体系。

(一)情境创设:构建具身学习的真实场域

1. 生活情境还原:将课程内容与学生日常生活紧密结合。例如在“校园节水改造”项目中,组织学生拍摄教学楼、食堂等场所的用水场景,分析浪费现象。

2. 问题情境设计:创设具有挑战性的真实问题。如在“社区微更新”活动中,要求学生针对老旧小区公共空间不足问题,提出改造方案。

3. 虚拟情境模拟:利用VR 技术还原历史场景或自然环境。如在“探秘敦煌”课程中,通过VR 设备体验莫高窟壁画修复过程。

(二)身体参与:激活多元感知与实践能力

1. 操作类活动:设计手工制作、实验操作等任务。例如在“非遗陶艺”课程中,学生通过揉泥、拉坯、上釉等动作掌握制陶技艺。

2. 观察类活动:开展自然观察、行为记录等实践。如在“校园昆虫记”项目中,学生使用放大镜、相机记录昆虫习性。

3. 表演类活动:通过角色扮演、情景再现深化理解。如在“传统节日文化”课程中,学生扮演古人演绎春节习俗。

本研究证实,具身学习理论为素养导向的小学综合实践活动提供了科学有效的实施路径。通过构建具身学习实践模型,开展典型案例研究,系统验证了具身学习在促进学生核心素养发展方面的显著作用。未来研究可进一步深化具身学习与人工智能、虚拟现实等新技术的融合,探索跨学科背景下具身学习的实施策略,为基础教育课程改革提供更丰富的实践经验。

参考文献

[1] 叶浩生 . 具身认知 : 认知心理学的新取向 [J]. 心理科学进展 , 2010, 18(5):705-710.

[2] 钟启泉 . 核心素养导向的课程发展 [J]. 全球教育展望 , 2016, 45(6):3-10.

[3] 教育部. 中小学综合实践活动课程指导纲要[Z]. 2017.

[4] 李政涛 . 具身认知与实践教育学的身体转向 [J]. 教育研究 , 2015(4):86-93.

[5] 张华 . 论综合实践活动课程的本质 [J]. 教育研究 , 2001(8):42-48.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)