中小学生幸福意义缺失的积极教育实践路径研究

王源源 蒋颖娟

重庆市九龙坡区杨石路小学 400039;谢家湾朵力小学 400050

《2025 中国精神心理健康蓝皮书》显示,我国青少年抑郁检出率呈现阶梯递增趋势:小学生 10%. 、初中生 30% 、高中生 40% ,其中重度抑郁比例在初中阶段突破 8%。这一数据背后,是无数学生在分数重压下的心灵困境。分数崇拜如同无形枷锁,通过“分数崇拜→心理资源枯竭→幸福感和意义感坍塌”的因果链,不断侵蚀着学生的心理健康。在“双减”政策持续推进的新时代背景下,研究如何破解这一困局,为教育转型提供心理重建路径,具有重要的现实意义。

一、解构危机:分数崇拜的“心灵荒漠”图景

当前教育环境下,学生幸福感正遭受来自学业负担与评价体系的双重打击,不仅影响其身心健康发展,更对未来的成长和社会适应能力产生深远的负面影响。

(一)幸福感的系统性剥夺

超负荷的学业任务严重挤压学生生理与社交时间。《2023 年中国睡眠研究报告》发现,学生群体每晚平均睡眠时长不足 8 小时,远远低于其健康睡眠标准。这种“时间贫困”并非偶然,在分数崇拜的驱动下,家长与学校不断加码学习任务,致使学生的生理锻炼、社交活动等快乐源被系统性剥离。PISA 2022《全球学生福祉报告》相关数据显示,中国学生“生活满意度”在 79 个经济体中位列第64 位。这一数据直观印证了中国学生幸福感处于较低水平的现状。

(二)意义感的结构性坍塌

徐凯文提出的“空心病”是因价值观存在缺陷而产生的心理障碍。华南理工大学 2025 年学业预警报告显示,737 名预警学生中 68% 存在“报复性放松”现象,这些曾以“考上名校”为唯一目标的学生,在高考后陷入长时间的意义空白期,忽视了对自我价值和人生意义的探索。这正是“空心病”表现出的兴趣下降、情感低落、意志消沉的“三低”现象,甚至会出现不知道自己想要什么的人生无意义感和生活迷茫感等状态[1]。

(三)心理联结的断裂性消散

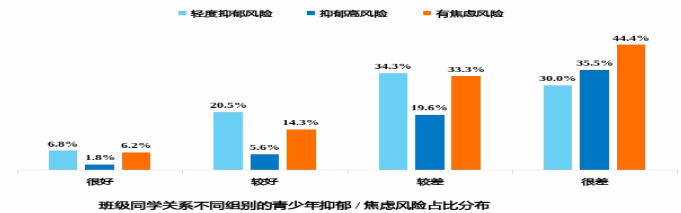

在分数崇拜的挤压下,学生与他人、与自我、与社会的联结呈现碎片化、工具化、疏离化的断裂趋势。这种趋势不仅加剧了幸福感和意义感的危机,更使青少年陷入了一种“原子化生存”状态。学生对学习、生活事件的真实感受钝化,日常陷入“无聊- 焦虑”的二元交替。当同窗情谊被异化为“内卷同盟”或“排名参照系”,则只能通过媒体社交、补习班社交来建立链接,心理深度孤独,无法获得归属感。《2025 年青少年心理健康与学业状况调查报告》显示,同伴关系好的学生,抑郁和焦虑风险明显更低。

二、根源探析:危机根源的三维透视

(一)政策传导“温差”,执行落地虚化

2020 年,国家高瞻远瞩出台《深化新时代教育评价改革总体方案》,锚定破除“唯分数、唯升学”顽疾,但在落地实践中,传统教育观念积弊、配套机制不完善等因素掣肘,致使改革遭遇政策传导“温差”、执行落实“梗阻”等挑战。以素质教育为导向的政策初衷,在基层“软抵抗”,把升学率当作政绩核心指标,改革沦为表面文章。

(二)文化惯性“裹挟”,价值导向偏移

大部分家长无法从“剧场效应”抽离,被“从坐着看戏”到“全体站起”的内卷逻辑裹挟,阶层流动的焦虑向教育场域转嫁。“中国家庭教育财政调查”发现:中国大部分中等收入及以下家庭“很舍得”将支出用于子女教育。[2]“分数至上”这一导向扭曲教育本质,加剧学生心理负担,严重影响青少年身心健康。社交媒体算法持续推送“学霸人设”,制造“同辈碾压”焦虑闭环。

(三)学校运转“割裂”,育人使命失衡

对众多教育人而言,教学改革常陷入“戴着枷锁前行”的困境。一些学校左手高举“立德树人”“五育并举”的改革旗帜,右手紧握“月考排名”“阴阳课表”的传统教鞭。课程设置上,音体美等学科往往成为“弹性调节”对象;师资配置中,素质教育相关师资短缺或专业能力不足。同时,学校评价体系尚未完全转型,教师绩效考核仍与学生成绩深度捆绑。

三、破局关键:积极教育的三维重构路径

当政策偏差、文化惯性、运转异化形成共振,学生就将陷入幸福感与意义感的双重危机,积极教育为我们指明了破局方向。通过政策评价体系重构、社会成功标准重置、学校教育场域重塑三个维度焕新教育生态,系统帮助学生重获幸福感、意义感,实现全面发展。

(一)重构评价生态——打破制度牢笼

紧扣《关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》中关于“加强学生心理健康教育,培养坚韧意志、奋斗精神,提升社会适应能力”的核心要求,同步落实“双减”政策,以重塑学生健康成长的教育生态,切实为教育与社会“减负松绑”[3]。地方教育行政部门要加强监管和指导,转变教育观念与视角,建立科学的评价体系,以《义务教育评价指南》为导向 , 聚焦学生质量评价五个维度,引导学校和教师重视学生的心理健康和积极品质的培养,从政策层面为积极教育的实施提供保障。

(二)重置成功标准——解构文化定式

倡导通过媒体和舆论引导多元价值,利用影视作品、综艺或自媒体多角度展示普通人的“平凡成就”,而非聚焦明星、企业家的高光时刻。开设“家长工作坊”,通过讲座、培训等形式,向家长普及积极教育的理念和方法,帮助家长转变教育观念,减轻对分数的过度关注,重视孩子的全面发展。参与社区或公益组织举办志愿服务活动,体会“贡献感”带来的心理满足。利用毕业典礼、职场晋升等场合,除表彰成就外,增加“成长故事”“他人影响”的分享,重新定义“成功人生”,让“多元、包容、成长”的成功观成为社会共识,帮助个体从“向外求”到“向内生”。

(三)重塑教育场域——破局生态桎梏

马丁·塞利格曼说:“积极教育不是增加课程,而是用优势视角重构教育生态。”基于该理论,通过理念革新与实践创新双轮驱动,从课程融合、评价改革、角色转型和技术赋能四方面系统推进,重构教育生态。

1. 构建融合课程体系

以 PERMA 模型(积极情绪、投入、人际关系、意义、成就)为理论框架,将积极心理教育深度融入课程。在心理健康课程中,设计“优势日记”“情绪管理”等活动,引导学生挖掘自身潜能、增强心理韧性;在语文、道德与法治等学科中,植入“生命教育”“感恩实践”模块,通过情境体验、案例研讨等形式,帮助学生感悟人生价值、提升积极情绪。借鉴清华附中“积极心理校本课程”经验,通过融合学科渗透、特色活动、家校协同与技术赋能的“多维融合课程体系”,实现学生心理素养与核心素养的协同发展。

2. 创新发展性评价机制

以重庆外国语森林小学“豆豆成长”评价体系为范例,依托大数据与人工智能技术,构建涵盖品德、学业、身心、审美等多维度的动态评价系统。将传统的“分数快照”升级为“成长影像”,全面记录学生发展轨迹,发挥评价的激励与导向功能,推动教育从“结果导向”向“过程育人”转变。

3. 推动教师角色转型

教师从“知识传授者”向“心理引导者”转变是新时代要求。通过开展“情绪温度计”课前分享、“心灵树洞”沟通活动,建立常态化师生情感交流机制;组织教师参与积极心理教育培训,提升其心理疏导与课程融合能力,实现教学过程与心理关怀的有机统一。

4. 强化智能技术支撑

搭建 AI 心理预警系统与区域心理数据中心,运用大数据分析等技术,对学生心理状态进行实时监测与风险预警。结合学生个体特征,生成个性化干预方案,确保积极教育措施精准落地,切实提升心理健康教育的实效性。

教育的本质是培养全面发展的人,教育质量的衡量标准不仅要看升学率,更要以学生的“蓬勃生命状态”为标尺。分数崇拜带来的学生幸福感与意义感双重危机,已经成为教育发展的严重阻碍。通过实施积极教育干预路径,打破分数崇拜的桎梏,实现从“分数竞争”到“心灵丰盈”的教育升维,是新时代教育转型的必然要求。

参考文献:

[1] 孙小雯,任凤琴 . 大学生“空心病”现象归因及反思 [J]. 湖北文理学院学报,2020,41(1):83-86.

[2] 魏易 . 孩子教育,中国父母到底花了多少钱 [EB/OL].(2024-02-29)[2025-06-15]. 北京大学中国教育财政科学研究所 . https://ciefr.pku.edu.cn/cbw/kyjb/4550639e6d7d4bdeb84fbd1e70ccb3e9.htm.

[3] 陈永涌 , 张一 . 积极心理学视域下的“双减”走向深处 [J]. 青海师范大学 学报 ( 社会科学版 ),2023,45(2):152.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)