研究新型电力系统关键技术与展望

康家瑞

中电建新能源集团股份有限公司华中分公司 湖南长沙 410000

在当前的社会发展过程中,化石能源的消耗仍然占据主导地位,碳排放量较高,影响相关行业以及人与自然的可持续发展。电力行业作为资源转型的典型代表,为推动能源转型等有效实施,相关部门要加强对新型电力系统关键技术的应用,满足电力系统未来发展需求,以便将新型电力系统的作用发挥出来。

1 新型电力系统特征

1.1 清洁低碳

在新型电力系统中,太阳能、风能、水能、生物能等清洁能源逐步成为主要的电源形式,替代传统的化石能源发电,从源头上减少二氧化碳等温室气体排放,以此来实现碳达峰、碳中和目标。

新型电力系统通过构建更高效的电网架构、提升电网智能化水平以及加强电力系统运行管理等手段,提高电力系统的抗干扰能力和故障恢复能力,确保电力供应的稳定性和可靠性,保障国家能源安全和经济社会的稳定运行。

1.3 灵活高效

电源侧具备灵活调节能力,各类电源能够根据系统需求快速调整出力,适应新能源发电的间歇性和波动性,同时电网侧通过采用先进的输电技术和智能电网设备,提高电网的传输效率和灵活性,实现电力的灵活调配和高效利用。

1.4 智能友好

智能电网能够实时感知电力系统的运行状态,进行智能分析和决策,实现对电力设备的智能控制和优化调度,同时新型电力系统对各类用电设备和用户具有友好的交互界面,支持用户参与电力系统的运行和管理。

1.5 开放互动

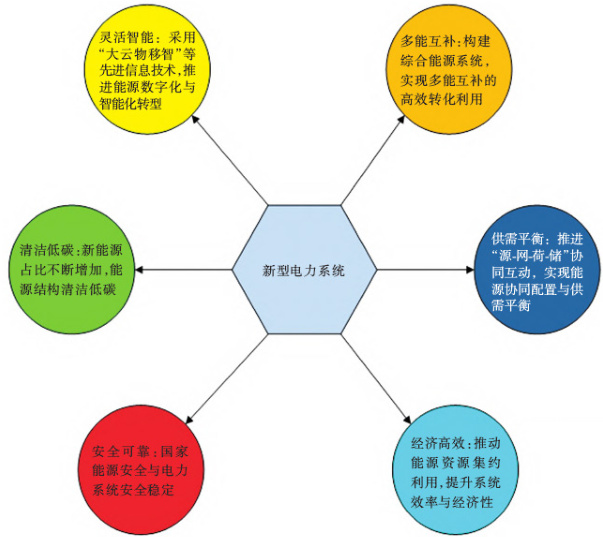

新型电力系统具有开放的体系架构,允许各类市场主体参与电力市场交易,促进电源、电网、用户之间的互动和协同,通过建立开放的电力市场机制,鼓励分布式电源、储能设备、电动汽车等各类分布式能源和智能用电设备接入电网,实现能源的共享和优化配置。新型电力系统特征,如图1 所示。

2 新型电力系统关键技术的应用

2.1 化石能源低碳化技术

2.1.1 高效清洁燃煤发电技术

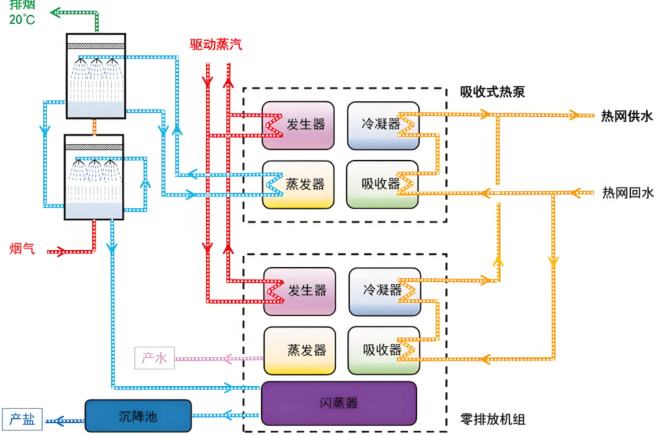

通过提高蒸汽参数,使燃煤发电效率大幅提升,一般超超临界机组的发电效率可达45% - 50% 左右,相比常规亚临界机组效率提高了 5 - 10 个百分点,意味着在产生相同电量的情况下,可减少煤炭消耗量,从而降低二氧化碳等温室气体的排放[1]。在超临界燃煤发电技术基础上,进一步采用二次再热循环,使蒸汽在汽轮机中经历两次再热过程,可将发电效率再提高 1-2 个百分点,该技术能更充分利用煤炭燃烧产生的热能,减少能源浪费,降低碳排放强度。高效清洁燃煤发电技术应用流程,如图2 所示。

2.1.2 灵活调节技术

通过对燃煤发电机组的设备和运行方式进行改造,提高其在不同负荷下的运行灵活性,如采用先进的汽轮机调节系统、优化燃烧器设计、改进制粉系统等措施,使燃煤机组能够快速响应电力系统的负荷变化,实现深度调峰,这样可以更好的适应新型电力系统中新能源发电的间歇性和波动性,减少弃风、弃光现象,提高电力系统的整体运行效率[2]。天然气发电具有启动速度快、调节灵活的特点,在新型电力系统中可作为重要的调峰电源,当新能源发电出力不足时,天然气调峰电站能够迅速启动并增加出力,保障电力系统的稳定供电。

2.2 新能源发电预测技术

2.2.1 发电计划与调度

通过对新能源发电功率的预测,电力系统调度员可以提前了解新能源电站的发电能力,合理安排各类电源的发电计划,使发电计划更贴近实际发电能力,减少发电计划与实际发电之间的偏差,提高电力系统运行的经济性和可靠性。新能源发电预测技术有助于实现风光水火等多能源的互补协调运行,如在预测到风电或光伏出力较低时,提前安排水电或火电增加出力,以确保电力系统的稳定供电,通过这种方式充分发挥不同能源的优势,提高电力系统的整体稳定性和灵活性。

2.2.2 电网运行与控制

在电网实时运行过程中,根据新能 的短期和超短 员可以实时调整电网的运行方式,优化电力潮流分布,确保电网的安全 新能源发 会对电网的电压和频率产生影响,通过精确的发电预测,结合电网的实时运行状态,采用相应 持电网的电压和频率稳定在允许范围内。

2.2.3 电站规划与设计

在新能源电站的规划阶段,通过对候 预测和发电性能评估,选择最具潜力的场址,并确定合理的电站容量。根据新能源发电预 ,如对于光照资源丰富但光照强度变化较大的地区,可选择具有更高 光伏组件及逆变器,以提高发电效率和稳定性[3]。根据预测的功率波动情况,配置适当的储能设备,平滑功率输出,提高电站的整体性能。

2.3 先进输电技术

2.3.1 特高压输电技术

特高压输电线路具有电压等级高、输送容量大的特点,能够实现远距离、大容量的电力传输。特高压输电线路的电阻损耗与电压的平方成反比, 与输送功率的平方成正比,由于特高压输电电压等级高,在输送相同功率的情况下,电流较小,从而大大降低了输电线路的电阻损耗。一般特高压交流输电线路的输电损耗约为2.5%- 4%,特高压直流输电线路的输电损耗约为3% - 5%,远低于常规输电线路。

2.3.2 柔性直流输电技术

柔性直流输电技术具有可控性强、能够独立控制有功和无功功率等优点,非常适合新能源发电的接入,同时对于分散式的太阳能发电、风电等新能源电源,柔性直流输电可以灵活控制功率传输,减少对电网的冲击。柔性直流输电技术可以快速调节输出的有功和无功功率,对电网的电压、频率进行有效控制,改善电能质量,在城市电网中当出现电压波动、谐波等电能质量问题时,柔性直流输电系统可以通过实时调节,稳定电网电压,抑制谐波,提高供电可靠性和电能质量。

2.3.3 智能输电技术

利用智能输电技术中的在线监测设备实时获取输电线路和设备的运行状态信息,包括线路的温度、弧垂、覆冰情况,以及设备的绝缘状态、局部放电等参数,通过对这些数据的分析和处理,能够及时发现潜在的故障隐患,实现故障的早期预警和精准诊断,提高电网的运行可靠性[4]。智能输电技术中的自适应保护和控制系统能够根据电网的实时运行状态自动调整保护和控制策略,同时智能控制系统可以根据电网的潮流分布和负荷变化,自动优化输电线路的运行方式,提高电网的运行效率和灵活性。

2.4 新型配电技术

2.4.1 分布式电源接入技术

多样化电源接入支持太阳能、风能、小型水电、生物质能等多种分布式电源的接入,针对不同类型的分布式电源,采用相应的接入技术和控制策略,确保其与配电网的安全可靠连接。同时利用先进的预测技术,对分布式电源的出力进行预测,并根据预测结果和电网运行需求,对分布式电源进行实时控制,如在风电功率预测的基础上,通过调节风电机组的桨距角和转速等参数,实现风电功率的稳定输出,减少对配电网的冲击。

2.4.2 微电网技术

微电网能够将分布式电源、储能装置、负荷等进行有机整合,在满足内部负荷需求的同时,实现与外部大电网的协调运行,当外部电网出现故障或停电时,微电网可以迅速切换到孤岛运行模式,依靠自身的电源和储能维持内部重要负荷的供电 [5]。通过微电网能量管理系统,对微电网内的能量进行优化配置和管理,根据分布式电源的发电情况、负荷需求以及储能状态,制定合理的能量调度计划,提高能源利用效率,降低运行成本。

2.4.3 主动配电网技术

主动配电网能够适应分布式电 过先进的控制技术和设备,对潮流进行灵活控制,如采用智 信息和分布式电源的发电信息,根据电网运行情况,调整分 优化分布。同时利用主动配电网中的无功补偿装置、有载调压变 压和无功进行优化控制,通过实时监测节点电压和无功功率,自动调整无 确保配电网电压在合格范围内,降低线损,提高电能质量。

2.4.4 电力物联网技术

通过在配电设备上安装大量的传感器和智能终端,实现对设备运行状态的实时监测和数据采集,利用物联网技术将这些数据传输到云端服务器,进行分析和处理,实现设备的远程监控、故障诊断和预测性维护。此外,借助电力物联网技术,实现与用户的双向互动。通过智能电表和用户侧智能设备,向用户提供实时的用电信息和电价信号,引导用户合理调整用电行为。同时,根据电网运行需求,实施需求响应计划,如在负荷高峰时段,通过激励用户减少非必要用电负荷,或调整用电时间,实现削峰填谷,提高电网运行效率。

3 新型电力系统关键技术的应用展望

3.1 多源互补技术

新能源发电占比将持续提升,煤电通过“保容减量”向支撑性调节性电源定位转型,气电、生物质电源等将发挥重要作用,形成以清洁低碳电源为主体、化石能源为压舱石的电源结构。不同类型电源相互配合,可充分发挥各自优势,储能是多源互补的关键环节,将得到快速发展,需求侧灵活性增加,储能将在电力电量平衡中起到重要作用。除了传统的电化学储能,压缩空气储能、飞轮储能、氢能储能等新型储能技术也将不断成熟和应用,解决新能源发电的间歇性和波动性问题,实现能源的时空转移,提高电力系统的稳定性和可靠性。

3.2 源网协同技术

随着分布式发电与新能源的广泛接入 源网协同控制体系将不断完 实现发电侧与电网侧的深度协调与优化调度,同时研发构网型风电场、 网型源网协同与安全防御控制,提高电网对新能源的接纳能力。 进行升级与改造,包括建设特高压输电线路、智能变电站、柔性输 大容量的电力传输,将能源基地的电力高效输送到负荷中心,而智能变 测和控制,提高电网的运行效率和可靠性。

3.3 供需互动技术

通过价格信号、激励机制等手段,引导用户合理调整用电行为,参与电力系统的调节,同时挖掘工业生产与用户消费等需求响应潜力,构建电力负荷需求管理机制,充分利用可平抑负荷资源,其中电动汽车、用户侧储能、空调负荷等都可以参与电力系统的调节。此外,通过整合分布式电源、储能装置、可控负荷等资源,形成一个虚拟的、可调度的电源实体,参与电力市场交易和电网运行调节,虚拟电厂可以根据电网的需求,灵活调整其输出功率,提供调峰、调频、备用等辅助服务,为电力系统的安全稳定运行和新能源消纳提供有力支持。

4 结语

新型电力系统具有清洁低碳等优点,是构建能源革命战略选择的基础,也是不可或缺的重要组成,所以相关部门要积极应对各种挑战,加强对科技的创新和优化,实现能源转换率的提升,以此来推动新型电力系统关键技术的应用。

参考文献:

[1] 王朋 , 张迪 , 张勇军 , 等 . 新型电力系统数智化关键技术应用研究与展望 [J/OL]. 电力系统保护与控制 ,1-13[2025-04-03].

[2] 余涛 , 梁敏航 , 罗庆全 , 等 . 新型电力系统专用传感与边缘智能关键技术及其展望 [J]. 高电压技术 ,2024,50(08):3324-3338.

[3] 江艺宝 , 于佳乐 , 赵浩然 , 等 . 新型电力系统电磁暂态并行仿真关键技术及展望 [J]. 高电压技术 ,2024,50(07):3145-3160.

[4] 秦潘昊 , 陈威宇 , 胡秦然 , 等 . 新型电力系统设备状态监测与故障诊断传感芯片关键技术与展望 [J].电力系统自动化 ,2024,48(06):83-95.

[5] 李相俊 , 赵珊珊 , 惠东 . 面向新型电力系统的大型储能电站关键技术发展趋势分析与展望 [J]. 供用电 ,2022,39(07):2-8+24.

作者简介:康家瑞(1985.10)男,汉族,山西五台,硕士研究生,高级工程师,从事新能源项目投资工作

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)