竹韵融创:核心素养导向下小学美术跨学科统整教学实践研究

奚红叶

浙江省平湖市实验小学教育集团 314207

在传统分科课程体系下,学科知识的系统性建构往往以牺牲学科间关联性为代价,形成封闭的“知识孤岛”。这种割裂现象在小学美术“中国竹文化”教学中尤为突出:竹文化所承载的科学属性、人文意涵与艺术价值被割裂为碎片化知识点,导致学生对文化符号的认知停留于表象。如何突破学科壁垒,构建以美术为纽带的多学科统整教学模式,成为深化竹文化教育的重要命题。

一、探“竹文化”主题,跨学科架构统整

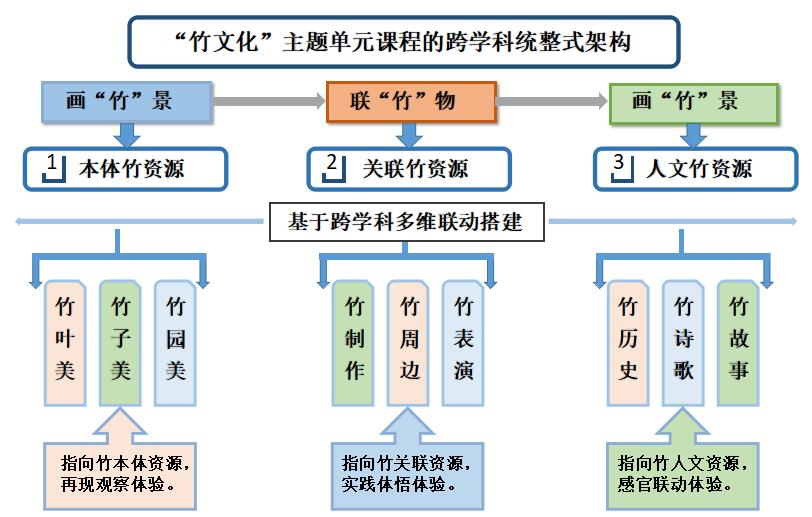

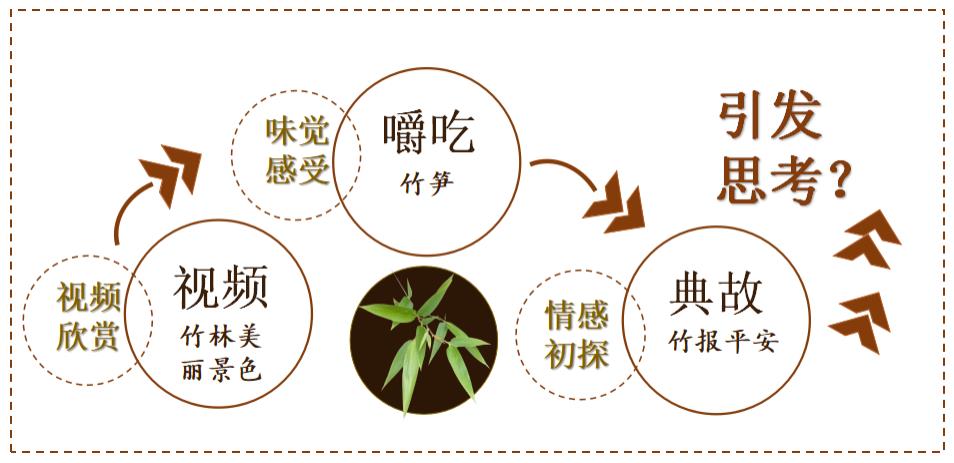

传统课程体系着重强调学科知识内部的系统性,然而,这也使得各学科之间形成了相对封闭的知识孤岛,不同学科知识难以相互渗透与融合。随着教育理念的不断更新与发展,课程整合作为一种弥补分科课程缺陷的重要方式应运而生。课程整合以“主题单元”作为教学的基本单元,将不同学科中与特定主题相关的知识有机结合,落实到具体的教学实践中,旨在打破学科界限,促进学生对知识的整体理解与综合运用(图1)。

在中国文化艺术的长河中,竹子占据着举足轻重的地位,对人类文明产生了深远的影响,其独特的寓意更是深入人心。古人云“宁可食无肉,不可居无竹”,生动地彰显了竹子在中国文化中的独特魅力与重要地位。自唐宋以来,竹子与梅花、松树并称“岁寒三友”,到了明代,“梅、兰、竹、菊”又被比作“四君子”。竹子所代表的虚心、高风亮节的品性,成为了历代文人雅士歌颂与追求的精神象征。

在开展竹文化主题单元教学时,我们以竹文化为核心切入点,从竹的本体资源、关联资源、人文资源等多个维度进行深入挖掘,积极开展跨学科探究与实践活动。依据建构主义理论,学生在这些实践活动中,不再是被动的知识接受者,而是主动的知识建构者。他们通过亲身参与、实地观察、亲身体验等方式,主动构建对竹文化的认知与理解。

例如,在探究竹的生长特性时,学生们深入实地,仔细观察竹子的生长环境,运用科学的方法测量竹子的生长速度,并认真记录不同季节竹子的形态变化。随后,他们将在科学课上学到的植物生长原理与实际观察所得相结合,主动探索竹子生长规律背后的科学原理,深刻认识到竹子生长迅速、适应性强等特点的内在原因。

同时,根据多元智能理论,每个学生都具有不同的智能优势。为了满足学生的个性化发展需求,我们针对不同智能类型的学生设计了多样化的活动。对于语言智能较强的学生,安排他们收集和整理竹文化相关的诗词、故事,通过文字的魅力感受竹文化的深厚底蕴;对于空间智能突出的学生,鼓励他们发挥创意,进行竹艺空间造型设计,将抽象的竹文化概念转化为具体的艺术作品。

二、溯“浅表化”本质,跨学科主题统整

溯“浅表化”本质是指改变现有竹文化课堂教学中对竹文化浮于表面、泛泛而谈,对其内容以及知识结构的挖掘与拓展较少的竹文化课堂教学形态“浅表化”现象。以浙美版小学美术六年级下册《竹》为基础点,通过跨学科主题统整路径, 对竹文化资源进行有目的的选择,突破浅表化。

(-) 纵向挖掘,强化主题意识

新课改倡导课程学习从单一走向整合,从依赖教材走向超越教材,使师生学习更具意义、更加扎实。

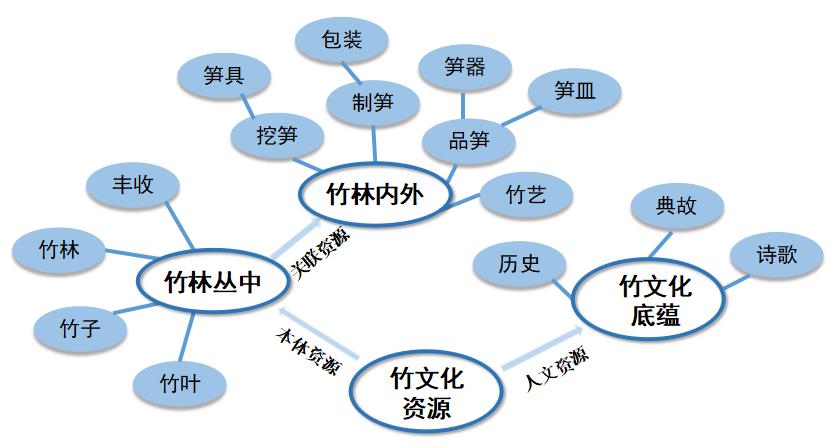

以浙美版小学美术六年级下册《竹》为切入点,深入挖掘竹文化的本体资源、关联资源、人文资源等,开展跨学科探究与实践活动。例如在了解竹文化起源时,结合历史学科知识,教师带领学生查阅古籍资料,了解到在河姆渡文化遗址中出土了大量竹编制品,证明了早在新石器时代,竹子就已广泛应用于人们的生活,从餐具到建筑材料,再到艺术装饰,竹子贯穿了人类生活的方方面面。通过这样的历史溯源,学生能层层深入了解竹文化起源,感受其物质文明与精神文明,打造具有深度的主题单元课堂。在此过程中,学生基于建构主义理论,主动将历史知识与竹文化相联系,构建起更丰富的知识架构。(图2)

竹文化教学中,各学科竹文化知识点既有独立性,又具共通性与联系性。安排主题单元学习时,需明晰各知识点内涵及在不同学科中的相关知识,注重横向扩展整合,拓宽课程内容广度。

如《竹》一课作业,结合班级文化建设,利用黑板报开设“竹乡风采”专栏。我校教室后均有黑板报,两周一期,内容涵盖竹乡逸事、趣闻等,丰富多样。在实施过程中,鼓励学生从语文、美术、音乐等多学科角度参与创作。在语文方面,学生们收集并撰写竹乡传说故事,像“孟宗哭竹生笋”的孝道故事,用生动的文字展现竹子在传统文化中承载的情感价值;美术上,学生精心绘制形态各异的竹子画作,运用素描展现竹子的质感,用水彩渲染竹林的意境;音乐里,学生们选取与竹有关的传统曲目,如《姑苏行》,分析其中竹笛演奏所营造出的悠扬空灵氛围,感受音乐与竹文化的交融。通过问卷调查收集学生对该活动的反馈,90% 的学生表示对竹文化的兴趣显著提升,85% 的学生认为从多学科角度参与让他们对竹文化有了更全面的理解。不同班级在实施该活动时,因引导方式和学生参与度不同,效果有所差异。例如,A 班更注重学生自主探究,学生在资料收集和创作过程中展现出较高的创造性,但部分学生在跨学科融合的深度上有所欠缺;B 班教师给予较多指导,学生作品在跨学科融合方面表现较好,但自主创新略显不足。通过对比分析,总结出在后续教学中应平衡教师指导与学生自主探究的关系,以达到更好的教学效果。

(≡) 定向延伸,深化主题特色

新课标提出“要积极开发地方美术课程资源”。我校师生大多来自农村,农村家庭前后多有竹林,开发竹文化特色主题课程优势显著。开发特色资源时,教师应立足学生本位,归纳、整理、总结,提取有用资源,融入竹文化主题单元课程开发。

兴趣是学生自主学习、主动探索的内驱力,也是创新学习、形成创新意识的重要条件。单元课程实施中,研究对象“竹”与学生生活紧密相连,学生易身临其境,主动参与、乐于探究,激发思维兴趣。例如在竹编工艺课程中,引导学生运用数学知识进行竹编尺寸计算和结构设计。在编制一个竹篮时,学生需要根据想要的竹篮大小,运用周长、面积公式计算竹条的长度和数量,确保竹篮的结构稳定、比例协调。同时,结合当地竹文化传说,开展故事创作与表演活动,融入语文和表演艺术。学生们根据本地流传的“竹神赐福”传说,编写剧本,进行表演,在创作和表演过程中,深入理解竹文化在当地人民心中的神圣地位和文化内涵,让学生在多学科融合中深化对竹文化的理解。根据多元智能理论,对于身体 - 运动智能较强的学生,在竹编实践中他们能更快掌握编织技巧,教师可引导他们尝试创新竹编动作和流程;对于人际智能突出的学生,在故事创作与表演活动中,可安排他们组织协调小组工作,提升团队协作能力。

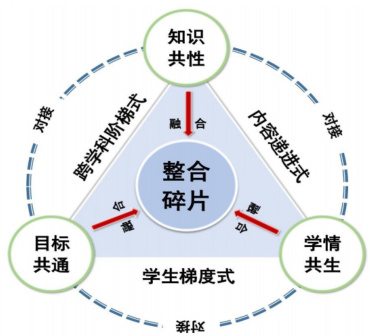

三、 炼“碎片化”本源,跨学科理念统整

炼“碎片化”本源是指改变现有竹文化教学中竹的内容分散在各个不同的学科, 没有对竹文化进行课程的单元整合存在的竹文化课堂教学思维“碎片化“的问题。本论文通过跨学科理念统整路径,组合碎片教学内容,形成跨学科知识整合、基于学生学情,确保课程设置呈螺旋式上扬,利于学生可持续发展。(图3)

(一)对接“知识共性”的跨学科阶梯式统整

学科知识存在共性,需基本知识作为基础方能向上发展。在竹文化教学中,整合美术与不同学科具有共性的知识,并依据知识逻辑性进行阶梯式组合,使主题单元教学呈层层递进之势。例如在了解竹的形态结构时,结合科学学科中植物结构的知识,先让学生掌握竹的基本生物学特征,如竹子的茎是中空的,有节,叶子呈披针形等。掌握这些知识后,学生从美术角度进行形态描绘,在素描练习中,精准表现竹子的结构特点,之后再进行艺术创作,通过夸张、变形等手法创作具有创意的竹子主题绘画,由浅入深,逐步提升学生对竹的认知与表现能力。这一过程符合建构主义理论中关于知识建构的层级性,学生在已有科学知识基础上,逐步构建美术领域对竹的认知与表达。

)对接“目标共通”的内容递进式统整

)对接“目标共通”的内容递进式统整

传统美术教学多依据教材内容,借助多媒体、课堂讨论等形式开展,学生处于被动接受状态。设置竹文化主题课程时,应将教学目标由简到难划分为基础目标、提升目标、拓展目标,满足不同认知水平学生的个性发展需求。例如基础目标设定为学生能够准确描绘竹的基本形态,在课堂上,教师通过展示大量竹子的图片和实物,让学生进行写生练习,从不同角度观察竹子的形状、比例,掌握基本的绘画技巧;提升目标为运用不同绘画技巧表现竹的神韵,教师引导学生学习国画中画竹的技法,如“介字点”“个字点”表现竹叶,通过墨色的浓淡变化体现竹子的远近层次;拓展目标为结合多种材料和表现形式创作具有独特创意的竹文化作品,学生们尝试用竹片、竹丝与废旧布料、金属片等材料组合,制作立体的竹艺装置,表达对竹文化的独特理解。通过分层教学,不同层次的学生在竹文化主题学习中都能有所收获。为确保教学目标达成,制定详细评价量表。基础目标评价重点关注学生对竹基本形态描绘的准确性,如线条是否流畅、比例是否恰当;提升目标评价侧重于绘画技巧运用的熟练程度和对竹神韵的把握,如墨色运用是否自然、能否体现竹子的精神气质;拓展目标评价着重考量作品的创新性和文化内涵,如材料组合是否新颖、对竹文化的表达是否独特深刻。根据评价结果,教师可针对性调整教学策略,如对于基础薄弱学生加强基础练习指导,对有能力学生提供更具挑战性的创作任务。

(≡) 对接“学情共生”的学生梯度式统整

美术主观性强,不同学生对美术的认识与美的感知各异。美术教育应面向全体学生,促进个性化发展。分层递进式教学尊重学生个体差异与实际情况,从激发兴趣出发,因材施教,推动每位学生进步。

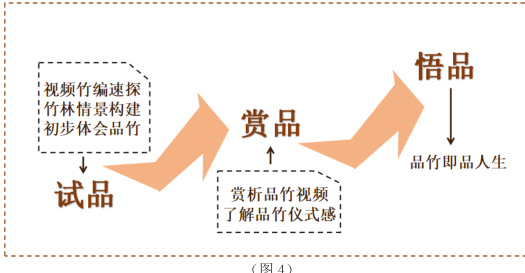

如在《竹》美术课堂中,深入环节采用梯度分层引共鸣的设计:通过竹编速探、情景构建、视频欣赏营造品竹氛围,以第一层试品、第二层赏品、第三层悟品的梯度,让学生体悟品竹的仪式感、精神内涵以及品竹即品人生的精神追求。在实施过程中,针对不同层次学生给予个性化指导,对于基础较弱的学生,重点引导观察竹编的基本结构和工艺特点,如观察竹篮的编织纹路是十字交叉还是人字纹,鼓励他们用简单的线条记录下来;对于有一定基础的学生,鼓励其尝试创新竹编造型或结合其他材料进行创作,如将竹编与彩绳相结合,创作出具有现代感的挂饰作品;对于能力较强的学生,引导深入挖掘竹文化内涵,在作品中体现独特的文化感悟,如创作以“竹与禅意”为主题的竹雕作品,通过细腻的雕刻展现竹子在传统文化中与禅意的相通之处。对比不同教学阶段学生表现,初期基础较弱学生可能对竹编结构观察不够细致,随着教学推进,在教师针对性指导下,他们能够更准确把握竹编特点;有一定基础学生在创新创作方面,从初期模仿到后期逐渐形成自己的风格;能力较强学生对竹文化内涵的挖掘也不断深入,作品的文化表达更加深刻。通过对比分析,教师可动态调整教学内容和方法,以适应学生不断发展的学习需求。(图4)

四、 拓“单一化”壁垒,跨学科学习统整

拓“单一化”壁垒是指改变现有竹文化教学中的教师讲授、灌输式为主的课堂教学定式“单一化”的现象。尊重学生是学习的主体地位,激发学生学习的主动性,本论文通过跨学科学习统整路径来进行教学,形成以生为本的双向互动课堂。

(-) 感官联动,主动探寻

调动学生多重感官感知竹文化,以立体形式呈现竹文化与美术教育。通过音乐渲染氛围、视频媒体展示、实物直观感受等方式,营造轻松愉悦的审美氛围,激发审美情趣,将单一视觉刺激转化为听、视、触等多感官体验。

例如在《竹》美术课堂的导入环节,设计如下:

1. 视频欣赏:课前播放《竹园美丽风光》,引导学生思考视频所见及感受,说出“挺拔、郁郁葱葱”等词汇,感受竹子顽强向上的生命力。同时,分析视频中的画面构图、色彩搭配,引导学生从美术角度欣赏竹园之美,如画面中竹子的疏密排列形成的节奏感,翠绿的竹子与蓝天白云的色彩对比。

2. 闻尝竹子:让学生闻竹子味道,尝鲜嫩竹笋,交流讨论,感受竹子清香鲜嫩的初始味道。引导学生联想生活中与竹相关的美食文化,如竹筒饭,其独特的制作工艺是将糯米和食材放入竹筒中,用炭火慢慢烤制,米饭吸收了竹子的清香,口感软糯,带着自然的香甜,拓宽对竹文化的认知。

3. 联系诗词:引用苏轼《于潜僧绿筠轩》,提问苏轼留下名句的原因,引导学生思考竹的高贵品质及诗人寄情于物的写作手法,揭示课题《竹》。通过诗词朗诵,让学生感受诗词韵律之美,从文学与美术融合的角度层层递进激发学生探索欲望。在这一过程中,学生依据建构主义理论,通过多感官体验,主动构建对竹文化的多元认知。(图5)

(二)操作实践,亮点展示

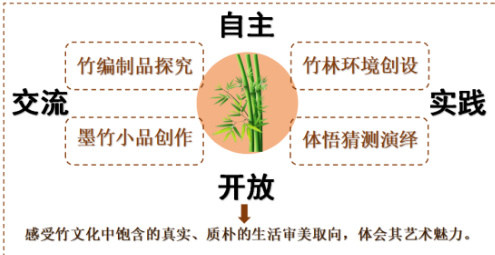

学生在浓厚竹文化氛围的校园中学习生活,赏竹、论竹、研竹、品竹,情感得以提升,创作灵感得以激发。适时为学生搭建展示平台,让其在研竹过程中画、唱、写、做,提高实践与创新能力。通过实践操作,重点展示竹画之美、竹编之美、竹人之美。美术课堂不局限于教室,还可延伸至竹林、竹厂。在竹文化探索体验中,学生直观生动地了解竹的知识、用途、艺术与文化,教师引导学生观察、欣赏、感知竹文化的不同美,为美术创作铺垫。

如在《竹》美术课堂新授环节,设计如下:

1. 竹编制品探究:教师出示竹编工艺品,引导学生以两人小组为单位,从造型、颜色、纹样、质感、用途等方面观察思考,并用绘画表现观察所得。同时,让学生尝试分析竹编工艺中蕴含的数学原理,如在观察一个六边形竹篓时,发现其运用了正六边形的稳定性原理,竹条之间的角度和长度都遵循一定的数学比例,加深对竹编艺术的理解。

2. 墨竹小品创作:学生基于前期观察探究,尝试将竹编制品融入水墨小品创作。教师引导学生借鉴中国传统绘画理论,如“意在笔先”“气韵生动”等,提升作品的艺术表现力。b 在创作前,先构思画面布局,确定竹子的位置、姿态,再通过笔墨的干湿浓淡表现竹子的生机与韵味。

3. 竹林环境创设:教师引导学生进行竹林环境创设实践,感受主人心境,请同学上台表演、阐述,体会竹文化中真实、质朴的生活审美取向与艺术魅力。鼓励学生从音乐、文学等角度为竹林环境创设增添氛围,如创作与竹林相关的音乐片段,用舒缓的旋律表现竹林的宁静清幽;撰写描绘竹林意境的短文,用优美的文字展现竹林的四季之美。不同班级在实施该新授环节时,因学生特点和教学引导不同,作品呈现出不同风格。如 C 班学生音乐基础较好,在竹林环境创设的音乐创作中,旋律优美且贴合竹林意境;D 班学生文学素养较高,撰写的短文对竹林意境描绘细腻生动。通过对比,教师可总结不同班级优势,在教学中相互借鉴,提升整体教学效果。(图6)

(≡) 以评促学,智慧分享

完成的作品应分享出来,让他人获得审美体验,感受作品蕴含的竹韵情。分享过程中,发扬优点,更要找出不足,通过评价提升学生美术素养。评价方式采用学生自评、互评以及教师评价相结合的多元评价体系。制定详细评价量表,从创意、技巧、文化内涵、跨学科融合程度等维度进行评价。创意维度关注作品是否有独特的构思和新颖的表现形式;技巧维度考量学生在绘画、编织等方面的技能运用是否熟练;文化内涵维度评估作品对竹文化的理解和表达是否深刻;跨学科融合程度维度判断学生是否有效将不同学科知识融入作品。

例如在学生自评环节,引导学生从这些维度对自己的作品进行打分和评价,如一名学生在评价自己的竹编作品时,认为自己在创意方面表现较好,将传统竹编与现代元素结合,但在技巧上编织的紧密程度还有待提高;在互评环节,鼓励学生相互学习、提出建设性意见,如一位同学评价他人的竹画时,建议在文化内涵表达上可以更深入,通过增加一些细节体现竹子的象征意义;教师评价则从专业角度给予指导和肯定,帮助学生明确改进方向,如教师对一幅以竹为主题的摄影作品评价时,肯定其在跨学科融合方面将美术构图与文学意境相结合,但指出在技巧上光影的把握还可进一步优化。根据评价结果,教师调整后续教学内容,如针对学生普遍存在的技巧问题,增加专项练习课程;对于创意不足问题,提供更多优秀案例启发学生思维。

教师在竹文化跨学科主题单元教学中,应突破学科界限,整合碎片内容,打破单一壁垒,构建跨学科架构、主题、理念、学习四统整路径,深入构建跨学科美术竹文化主题单元,提升学生传统美术素养。同时,不断关注跨学科教育的前沿理论和实践成果,持续优化教学方法和策略,为学生提供更优质的跨学科学习体验,促进学生全面发展。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育美术课程标准:2011 年版[M]. 北京:北京师范大学出版社,2012.1.

[2] 余文森. 核心素养导向的课堂教学[M]. 上海:上海教育出版社,2017.11.

[3] 马晴晴. 小学美术鉴赏课中跨学科教学的研究[D]. 山东: 聊城大学,2021.

[4] 刘娟娟 . STEAM 教育环境下的小学美术跨学科融合研究 [J]. 教书育人(校长参考),2021(11):55-56.

[5] 阮凌 . " 五育 " 融合背景下小学美术跨学科学习策略 [J]. 新课程研究(上旬),2022(6):90-92.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)