以字母为钥,开启代数思维之门

朱圆圆

合肥市徽州小学 安徽 合肥 230041

引言

在小学阶段的数学知识框架中,数字思维的构建是一个关键的转折点。而用字母表示数,则能够帮助学生快速从表面思维领域过渡到更加抽象的代数世界。从数学发展的历程来看,用字母表示数绝对是数学语言中又一次的重大发展,在这一过程中字母成为了数字的代替,其能够更加准确、简洁地描述各类型的数量关系以及数与数之间的规律。

一、《用字母表示数》的教学内容分析

在学习用字母表示数之前,学生已经基本掌握了整数、小数和分数等一些具体数字的特点和运算基础,这样才能够为后续方程式、函数等代数相关知识点的学习铺垫良好的基础条件。在学习方程式时,学生需要应用到大量的字母代替未知的数字,以此来构建等式,更好地求取未知数。而在函数学习中,更是离不开字母的构建,利用字母能够更简洁地表达变量之间的内在关联与规律。由此可见,《用字母表示数》在小学阶段的数学知识结构中扮演着承上启下的重要角色,更是衔接基础算术知识与代数思维的学习桥梁。

二、构建代数思维,《用字母表示数》的教学实践路径探究

2.1 创设代数情境,转化抽象知识

在《用字母表示数》的教学课程中,可通过引入学生熟知的生活场景,让学生获得更多的感悟。比如,扑克牌游戏就是最好的案例,通过在课堂中组织学生展开24 点游戏,先让学生对扑克牌中的字母有一个基本的了解,让学生关注扑克牌中的字母代表的特定数字,通过这种极具趣味性的游戏情境,能够快速地将学生的注意力吸引到游戏中,引发学生对于代数思维的学习热情。在游戏结束之后,教师可以将学生的思维引导到代数思维中,让学生进一步地思考生活中还有哪些用字母表示特定数字的例子。很多学生在思考之后想到,身份证号码中也有特定的字母、公交路线的编号也有字母代替数字,从而持续延伸学生的拓展性思维。

2.2 主动探究,挖掘字母表示数的内在关联

实践探究活动能够让学生在实践动手操作中实现数学知识的迁移和转化,从而有效培养学生的主观能动性以及在操作活动中的协同精神。在用字母表示数的这堂课程中,教育工作者也可以引入实践操作类的环节,让学生通过动手摆三角形感受代数关系。

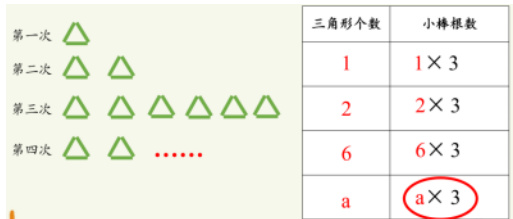

比如,让学生以小组为单位分别摆三角形,并记录每一次摆三角形最终形成的三角形个数以及使用小木棒根数之间的关联(如图),试一试如何用算式表达这样的内在关系。通过小组的动手操作和积极讨论,每一位学生都参与到了思考的过程中,希望能够通过一个数学公式表达可能会发生的情况。而很多学生对于三角形个数与小木棒根数之间数学式的表达也提出了不同的看法。有的学生用图形表示未知数,有的学生则用字母或符号表示,而针对不同的意见,都要给予肯定,并引导学生选择更加简洁和更容易辨析的方式。在组内交流活动中学生也可以产生思想碰撞的火花,通过相互学习取长补短,让学生在实践中更深入地理解字母表达的数和数量关系的内在含义。

2.3 信息赋能,辅助教学

现代信息技术在小学数学教学课堂中的融入和应用,能够为学生提供更加立体和生动的教学场景,并且真正做到将图像、声音与动画有机地融合在一起,为学生提供了更多可参考的生动教学素材,也增强了数学教学的直观性以及趣味性。如在讲解汽车行驶问题时,则可以利用动画场景生动的演示汽车在地图上的行驶轨迹,用线段图展现出总路程、汽车行驶路程和剩余路程之间的内在关联,从而帮助学生更直观地理解数量之间的变化关系,并通过线上学习软件的交互功能,不断改变汽车已行驶的数值,让学生观察汽车已行驶路线数值与剩余路程之间的变化关系,从而加强对于字母表示数的理解。除此之外,还可利用线上学习平台向学生展示一些生活中常见的字母表示数的实际案例。比如,在水电费的账单中用字母表示费用,或商品的条形码中涵盖的字母等等,持续拓宽学生的学习视野,让学生感受到生活中的代数关系。

结语

综上所述,《用字母表示数》在小学阶段的数学教学活动中扮演着重要的角色。用字母表示数展现了代数思维,更能够为学生解决问题提供一种新的思路。因此,在用字母表示数的教学活动中,教育工作者更应当以字母为钥,为学生打开一扇树立代数思维的大门。通过创设生活关联情境、开展实践探究活动、利用信息技术辅助教学等多措并举的方式,持续培养学生在代数思维中的抽象思维能力,帮助学生发展符号意识,使学生的数学语言体系更加的丰富,真正助力学生在数学学习的道路上学会应用不同的解题视角和方法。

参考文献

[1] 曹一鸣,王竹婷(2007) 。数学“ 核心思想 ” 代数思维教学研究。数学教育学报, 16(1) : 8-11.

[2] 鲍建生,周超(2009) 。数学学习的心理基础与过程。上海: 上海教育出版社。

[3] 李士琦 (2001) .PME: 数学教育心理学: 华东师范大学出版社。

[4] 丘维声(2006) 。代数学的发展与数学的思维方式。数学通报,45(12) :25-26.

[5] 徐文彬(2003) 。试论算术中的代数思维: 准变量表达式。学科教育,11:6-10.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)