新工科背景下Web 开发技术课程混合式教学改革

田新春 刘智珺 邓怡辰

武昌首义学院 湖北武汉 430064

通讯作者

随着信息技术与工程教育的深度融合,新工科建设对 Web 开发课程提出了跨学科协同、系统化思维和创新实践的更高要求。然而,传统以教师中心的单一讲授模式难以满足行业对敏捷开发、持续集成与安全设计等关键能力的培养,也无法塑造学生的工程伦理和团队协作素养 [1]。针对课程内容碎片化、实践环节脱节及评价方式单一等问题,探索面向新工科的混合式教学改革,能够为构建校企协同的协作机制和动态反馈的教学闭环提供新的路径和方法,具有重要的理论价值与现实意义。

1 新工科背景下Web 开发技术课程需求分析

1.1 新工科人才培养目标与能力要求

新工科背景下,Web 开发人才需要具备跨学科协同设计、系统化思维和创新实践能力。然而,当前课程往往侧重单一编程语言或框架知识,忽视需求分析、架构设计与用户体验等综合素养的培养。课程内容碎片化严重,缺乏对项目管理、团队协作以及软技能的系统训练,导致学生在复杂工程环境中难以承担全流程开发与沟通协调任务。学生缺乏工程伦理意识和终身学习的自驱力,难以适应持续革新的技术生态。

1.2 行业发展与市场对Web 开发技能的需求

随着互联网技术和云计算平台的快速迭代,市场对能够灵活运用多种前后端技术、熟悉微服务和DevOps 流程的人才需求不断上升。企业要求开发人员具备敏捷开发意识、持续集成与部署能力,以及对安全性和可维护性设计的深刻理解。然而,现行课程设置与行业实际脱节,技术更新滞后,难以满足对新兴框架、自动化测试和性能优化等关键能力的培养需求 [2]。行业对 Web 安全与隐私保护能力的要求日益严格,课程中相关专项教学严重不足。

1.3 传统教学模式存在的主要问题

传统教学模式以教师讲授为主,课堂与实验脱节,强调知识点传授却忽视实践能力训练。实验和项目安排缺乏真实场景支撑,学生在封闭环境中完成作业,缺少跨团队协作与真实工程经验。评估方式单一偏重笔试成绩,无法全面反映学生的动手能力和创新潜力。师资队伍多学术背景强但实战经验欠缺,教学资源利用率低,在线学习与线下教学难以形成有效衔接。

2 混合式教学模式设计

2.1 教学目标

在新工科背景下,混合式教学设计需以 OBE 为根本导向,将课程目标与学生预期成果紧密挂钩。基于布卢姆认知目标分类,将“记忆- 理解- 应用- 分析- 评价- 创造”六个层级合理分布于不同教学环节中[3]:线上模块侧重“记忆—理解”,通过微课与知识卡片夯实基础;线下讨论与实践环节聚焦“应用- 分析”,引导学生在真实场景中提取关键信息;项目评审和竞赛设计则承载“评价—创造”目标,鼓励学生在已有框架上进行二次开发与创新。在此基础上,引入“高阶性·创新性·挑战度”三维度理念,强调学习任务的递进式难度与创新性设计:首先设置难度适中的导入任务,引发学生兴趣并激活原有知识;随后设计开放性的问题情境,培养跨学科视角与系统化思维;最后通过具有不确定性和探索空间的课题挑战,激励学生自主提出假设、验证方案,并对结果进行批判性反思。教学目标因而不仅是单一技能掌握,更关注学生综合能力的跃升——包括技术选型能力、架构设计能力与创新实践能力。

2.2 教学框架与内容体系

采用 H-C-J(History-Concept-Job)模式与“3+1”教学框架协同构建:H(历史脉络)帮助学生理解Web 技术演进背景,C(概念原理)涵盖HTML、CSS、JavaScript 及主流框架的核心思想,J(实战作业)以真实项目为载体,锻炼学生的问题解决与团队协作能力。“3+1”框架指三大教学模块(线上自主学习、线下集中授课、课后项目驱动)与一套形成性评估系统有机结合。

在模块划分上,前端技术部分覆盖 HTML 结构语义、CSS 布局与响应式设计、JavaScript 编程范式以及 Vue/React 等主流框架的组件化开发;后端模块聚焦 MVC 设计模式下的 Django 框架应用,包括模型设计、路由控制、中间件机制与 RESTful API 构建。每个技术单元均配备线上学习资源与线下实训任务:线上阶段学生自选学习路径,自由安排进度;线下阶段由教师进行集中答疑、深度剖析典型案例;课后项目以小组形式实现全栈功能,鼓励多技术栈融合。

在内容体系设计中,重视知识与能力的双重融合:理论讲解后配套思维导图与架构图,帮助学生形成整体认知;实践环节配备“问题清单”“错误示例集”等辅助工具,引导学生在调试与复盘中不断完善技能。

2.3 在线– 线下资源一体化构建

为实现线上与线下教学的深度融合,需搭建一体化的移动学习资源库:该平台集成高清视频微课、可交互式 PPT、知识点测验与习题库,学生可随时随地通过手机或平板访问;论坛功能则支持师生、学生间的异步讨论与经验共享,教师可借助标签和话题模块精准推送学习资源。资源库还应具备学习轨迹跟踪与智能推荐功能,根据学生的学习进度与测验结果,动态推荐复习资料或难点解析,提升个性化学习效果。

线下方面,应配备符合工程实践要求的开放式实验室与沉浸式实训基地。实验室中增设微服务架构沙盘、性能调优仿真环境及安全渗透测试靶场,帮助学生在真实或仿真场景中完成代码部署、性能监测与漏洞修复。实训项目则与企业或校内科研团队合作,提供需求文档、开发规范及多角色协作流程,模拟真实开发周期,使学生在完成线上学习后,能够无缝切换至线下实践并快速上手。

3 教学实施策略

3.1 项目导向教学法

项目导向教学法是以真实工程项目为核心载体,将课程知识点与具体任务紧密结合[4]。首先,在学期初期设计“分阶段、可量化”的项目路线图,将大型 Web 应用开发过程拆分为需求分析、原型设计、前端实现、后端接口、测试部署五个里程碑。每个阶段设定明确产出物(如需求文档、交互原型、功能模块、接口规范、测试报告),并在每阶段末组织“项目审查会”,由师生共同点评成果、识别风险与瓶颈。

其次,教师需在项目启动时为每组分配角色(产品经理、前端工程师、后端工程师、测试工程师、运维工程师),并制定“内部交付标准”与“跨组评审规范”,确保学生在扮演多重角色中锻炼沟通协调与跨岗位协同能力。为避免学生因工程规模过大而产生畏难情绪,可设置“渐进式难度”——前两周以小型功能切片(如用户登录、数据展示)为主,中后期再引入复杂的状态管理与部署运维任务。

再次,采用“阶段性汇报 - 教师点评 - 同伴互评 - 自我反思”的四步闭环,在每个里程碑结束时,学生需提交项目日志与多媒体演示,教师结合 Rubric 量表对学生的需求理解、技术应用、代码质量、团队贡献度等维度进行反馈;同伴互评有助于培养学生的批判性思维与责任意识;自我反思报告让学生在回顾中发现知识盲点与能力薄弱环节。

最后,邀请企业技术专家在线或线下担任“项目顾问”,定期点评项目进度与质量,使学生感知行业标准与真实需求;通过校企协作平台获取真实需求文档与技术指导,为学生提供与行业接轨的实战体验,增强项目成果的应用价值。

3.2 分层教学与个性化辅导

分层教学旨在根据学生的知识基础与学习能力,将班级划分为基础、中级与高级三个学习层次,并针对性地设计教学内容与辅导策略。期初通过在线测试与能力诊断问卷,将学生分配至不同层级;基础层主要覆盖 HTML/CSS/JavaScript 语法与常用框架入门,中级层强化组件化与模块化开发,高级层则聚焦性能优化与安全加固。

在课程实施过程中,各层次的线上自主学习资源与线下辅导时段应一一对应:基础层学生可在“入门路径”视频与题库中完成知识掌握,线下辅导以解答常见语法、调试和环境配置问题为主;中级层侧重小组协作项目,由助教引导完成State Management 与API 对接;高级层学生获邀请参加“技术研讨沙龙”,挑战微服务架构与自动化部署实践。

个性化辅导机制依托在线答疑平台与“智能推送”系统。平台支持多渠道(学习App、微信群、专属论坛)提问,并由助教与优秀同伴导师轮值在线解答;对于高频错题与难点模块,系统可根据学生提交的代码与测验数据,自动推送定制化学习内容与参考示例。教师每两周召开“学习反馈会”,针对作业完成度、课后日志与答疑记录,对不同层次学生提出精准学习建议。

课外辅导与学习契约相结合:学生自主设定阶段性学习目标并与教师签订契约,约定任务清单与完成时限;教师依据契约进度进行督促与辅导,并在期末依据学生达成度给予加分激励或专项辅导。“师生共建+ 智能监测 + 激励约束”的立体化机制,有效激发学习动力,提升学生自主学习与持续改进的能力

3.3 思政元素与“项目思政”融合

在课程项目设计中,应有意识地将思政教育融入技术实践,通过价值引领强化学生工匠精神与社会责任感。首先,在项目需求说明中增加“社会影响评估”板块,要求学生分析所开发系统对不同群体(残疾人、老年人、弱势群体)的服务价值,让其在需求阶段即关注产品的公共利益与公平性。其次,于项目中期评审环节组织“道德与法规”专题研讨,围绕数据隐私保护、网络安全合规等议题,督促学生在功能实现时将法律法规与伦理规范纳入设计决策,从而增强社会责任意识。再次,将“代码可维护性”“可访问性”“绿色节能”三项工匠指标纳入项目考核细则,配以量化评分标准,引导学生在撰写代码时坚持精益求精、反复重构,培养严谨态度。最后,结合校企合作或公益项目,如无障碍页面开发、社区服务平台建设等,让学生在真实场景中体验技术与社会公共利益的深度融合,通过项目结题报告或心得日志,反思自身技术贡献与社会价值,实现思政教育与专业能力培养的有机统一。

4 教学评价体系

4.1 多维度形成性评价

在混合式教学中,形成性评价应突破单一笔试考核,构建“知识掌握 – 技能应用 – 行为表现 –学习过程”四维一体的评价体系 [5]。首先,通过在线小测与随堂测验检验学生对 HTML、CSS、JavaScript及后端框架基础概念和原理的掌握程度;采用自动化测评平台即时反馈错题,保障知识点熟练度。其次,实践能力评价包含实验报告、代码演示与项目阶段性成果,借助代码质量检测工具(如 ESLint、SonarQube)与人工代码审查相结合,评价模块设计合理性、可读性与性能优化水平。

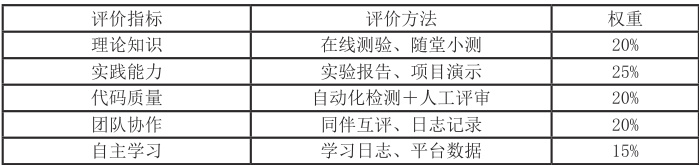

团队协作与沟通能力的评估植根于同伴互评和教师观察:设置小组协作日志、Sprint 回顾会议记录及线上论坛发言次数,结合 Rubric 量表对团队角色履行、问题解决效率与冲突管理能力进行打分。自主学习能力的评价核心依托学习日志与学习平台数据:依据学生的在线学习时长、资源浏览深度、题库练习完成度,以及“知识卡片”标注与笔记质量,对学习主动性与自驱力进行量化。表 1 为示例性形成性评价指标及权重分配。

表1 示例性形成性评价指标及权重分配

4.2 终结性评价与课程目标达成度

对学生整个学习过程的成果进行综合考量,并通过量化分析检验课程目标的实现情况。将期末考核分为闭卷考试、项目终版提交与结项答辩三部分,分别对应“理论知识深度”“实践综合能力”“创新与表达能力”三大目标。权重分配示例如下:闭卷考试30%、项目提交40%、答辩与展示30%。

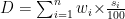

在课程目标达成度计算中,需首先将教学目标分解为若干可测量的指标,如“掌握 RESTful 设计规范”“实现响应式前端布局”“保证接口安全性”等;再依据每一指标在不同考核环节中的表现进行评分。假设目标 ?? 在目标矩阵中的权重为  ,学生在该目标下的实际得分为 si (满分 100 分),则总体达成度 D可按下式计算:

,学生在该目标下的实际得分为 si (满分 100 分),则总体达成度 D可按下式计算:

为确保结果客观,应邀请校内外专家组成答辩委员会,对项目作品的创新性与工程化程度进行盲评,并结合学生自评与同伴评议多维度打分,以降低单一评价主体偏差。

4 结语

综上,本文基于新工科人才培养目标,构建了以 OBE 为导向、布卢姆认知层级分类和 H-C-J 教学架构为支撑的 Web 开发技术课程混合式教学模式,融合项目导向、分层辅导、思政融入及在线 – 线下资源一体化与多维度评价机制。该模式有效促进了学生理论与实践的深度融合,增强了代码质量、创新能力与团队协作水平,全面达成了课程预期目标。研究成果为 Web 开发课程改革提供了可复制的实施范式,具备较高的推广应用价值,并为后续持续改进与跨专业协同教学探索奠定了坚实基础。

参考文献

[1] 庞美玉 .Web 开发技术课程的过程化考核方案研究 [J]. 电脑知识与技术 ,2022,18(30):140-142.

[2] 李翔 , 严云洋 , 王留洋 , 等 . 面向工程教育认证的 Web 开发技术课程改革实践 [J]. 计算机教育 ,2021(2):131-134,139.

[3] 曹彩凤 , 曾东香 .CDIO-OBE 教育模式下的 Web 开发技术课程资源库建设 [J]. 教育教学论坛 ,2020(9):250-251.

[4] 何伟 . 面向能力培养的 Web 开发技术课程教学改革探索 [J]. 科技经济市场 ,2022(2):143-145.

[5] 余叶兰 . 新工科视角下的 Web 前端开发技术课程建设研究 [J]. 电脑与电信 ,2024(9):89-94.课题基金:2023 年教育部产学合作协同育人项目:新工科背景下 Web 开发技术课程混合式教学改革与实践(项目编号:231005709143952)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)