释“风”“凤”

秦贝宁

济南大学 山东省济南市 250022

[摘要] 本文对“风”“凤”的研究主要从字形、字义和“风”“凤”在艺术作品中的运用价值方面进行讨论,并从概念义和修辞义的角度来考察两字的语义。在“风”字出现之前,多假凤为风,后来为了区别空气之“风”与凤凰之“凤”,才出现了“风”字。当前,“风”字的造字理据尚存争议,其义项及文化特色亦在持续丰富拓展,具有极大的探讨价值。

[关键词] 风;凤;字形;字义

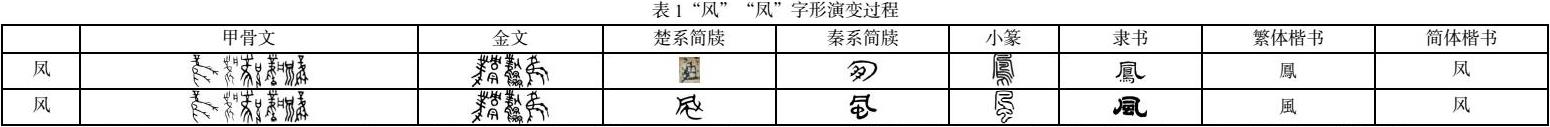

一、字形解读

从上表中可以看出,甲骨文里的“风”与“凤”同字,因造字依据不同出现了很多异体字;金文在甲骨文的基础上,增加了一些笔画,如凤尾的珠毛纹饰,或是是凤鸟的幼雏或者是跟随凤鸟的群鸟,且将其与凤体分离,并移置声符“凡”之下,而金文的最后一个字形栩栩如生的鸟类形象;“风”字的楚系简牍和秦系简牍都是由上“凡”下“虫”的两部分组成,许慎把“风”定为形声字,虫形凡声;“凤”字的楷书在隶书的基础上,字形更加规整、统一,“风”字的楷书沿承了隶书的字形,中间的“×”只是一个记号,没有表音或表意的作用。

许慎在《说文解字》中的解释为:“风,八风也。东方曰明庶风,东南曰清明风,南方曰景风,西南曰凉风,西方曰闾阖风,西北曰不周风,北方曰广莫,东北曰融风。风动虫生,故虫八日而化。从虫凡声,凡风之属皆从风。,古文风。”可见,许慎将“风”定为形声字,虫形凡声。鲁枢元认为许慎的说法有些含混其词,令人难以置信,他将甲骨文中的“风”分为三种书体:第一种为依声托事,解释为“凤”,第二种解释为形声字,第三种为字形近“气”,原始文字“风”的内涵与“气”的精义一致。焦文君也将甲骨文中“风”的字形分为三种,在鲁枢元的基础上解释得更加详细,第一种是依声托事,借“凤”表“风”。《尔雅义疏·释鸟》中,凤外形的描写为:“鸡头、燕颔、蛇颈、龟背、鱼尾、五彩色, 高六尺许”,《禽经》中也有凤的外形特征:“凤,鸿前,麟后,蛇首,鱼尾,龙纹,龟身,燕颔,鸡喙,骈翼。”“风”在甲骨文中展现为一只高冠、长羽的凤鸟形象,字形为有(徐中舒,1998)。第二种是在“凤”的基础上加声旁(凡)或(兄)来构成形声字:、(徐中舒,1998),这些字形已经区别于“凤”而可以独立存在,第三种字形是在“凤”的基础上着重添加了凤尾部分:、(徐中舒,1998)。

用“凤”来代替“风”,这两个看似没有联系的义项,在古人看来有着密不可分的关系,《禽经》云:“凤翔则风”,其注云:“风,禽鸢类,越人谓之风伯,飞翔则天大风。”凤凰飞翔时,天空就会刮起大风,群鸟跟随,所以远古先民认为凤就是掌管风的风神,但先民抽象思维的局限性使他们无法通过象形的方法来表示无形无相的“风”,因此用神鸟“凤” 来代表“风”。

从金文“风”的字形我们可以看出,其构字理据是神鸟。后期金文字形的构字理据分为两支:表神鸟的一方和表示流动的气流一方。(朱文贵,2019)“风”字的小篆字形由上部的“凡”与下部的“虫”组而成,而《说文》中保留的古文字形,上部的“凡”可以清楚辨认,下部的“虫”却不好辨别,可以推测小篆字形不是直接来自《说文》古文字形。而简帛字形 、明显都是上“凡”下“虫”的结构,所以这是小篆“风”的字源演变依据。“风”字金文中的、楚简字形、秦简字形和《说文》中的古文字在形体上有相像之处,已经完全脱离了甲骨文中的“鸟形“象形文字,字形的下部像古文字的虫(、)。从字形上看,“凤”中之鸟,霍然变为“风”中之虫,变化不可谓不大。这是出于什么道理呢?历来说法不一。

许慎在《说文解字》中解释:“风,从虫,凡声。风动虫生,故虫八日而化”,可见许慎将“风”与“虫”视为一种因果关系,但已被被众多学者所反对。王维提认为太皞风姓之风本就是从虫,而虫就是神化的蛇的原始称呼。莫太平认为,想要揭开迷雾必须回到“风”字本身,“虫”字应为凤鸟身上最具特点的部位或属性,可以是纹饰、圆斑、亦或飘飞之物。《尚书·益稷》:“山龙华虫。”孔安国传:“华,象草华。虫,雉也。”此处的孔颖达疏:“雉五色,象草华也”,再次确认“华虫”就是“华雉”,历代注家也多把“华虫”解释为凤凰。

二、字义解读

“风”在《汉语大字典》中有16个义项,《古汉语常用字字典》《新华字典》中有7个义项,《现代汉语词典》中为11个义项。“凤”在《汉语大字典》中有4个义项,下面将列举“风”“凤”的各种义项。

(一)风

本义:①空气流动的现象。气象学上常特指空气在水平方向的流动。例如:(1)东北条风。(《广雅·释天》)(2)距日冬至四十五日,条风至。(《淮南子·天文》)

名词性的“风”还可以兼作动词表示刮风,起风、借风力吹等义。例如:(1)风则袭裘,雨则御盖。(苏轼《教战守》)(2)风雨晨昏,羁魂有伴,当不孤寂。(袁枚《祭妹文》)

引申义:词义的演变通常是由具体逐步向抽象过渡的,“风”的词义由本义直接引申后可以表示很多义项,例如“风气”“风范”等义项。“风气”体现的是一种在社会中如空气般弥漫开来的倾向或氛围;“风范”也是一种抽象的、弥漫于个体周身,能让人感受到的气质和格调。这些义项都带有那种无相无形却又切实存在且能产生影响的特点,与“风”本身的形态特征相契合。以下列举《汉语大字典》中的例子。

②教化。例如:山东之国,从风而服。(《战国策·秦策一》)

③风俗,风气。例如:今将移风易俗,其道诚难。(《资治通鉴》)

④风范,气度,韵致。例如:亦尝侧闻长者之遗风矣。(《报任安书》)

⑤《诗》六义之一。例如:乐操土风,不忘旧也。(《左传·成公九年》)

⑥声音。例如:逸翮独翔,孤风绝侣。(《文选·王僧达》)

⑦作风;风度。例如:固闻柳下惠之风者,鄙夫宽,薄夫敦。(《孟子·万章下》)

⑧收采。例如:风听胪言于市,辨袄祥于谣。(《国语·晋语六》)

⑨风声,消息。例如:不知谁露了风了。(《红楼梦》)

⑩风波;事端。例如:不许地方上坏人借故生风。(李劼人《大波》)

⑪落。例如:其米多沃,而食之彊,如此者不风。(《吕氏春秋·审时》)

⑫兽类雌雄相诱。例如:马牛其风,臣妾逋逃,勿敢越逐。(《书·费誓》)

⑬男女之间的情爱。例如:他如今大了,渐知风月,便看上了秦钟人物风流。(《红楼梦》)

⑭嬉戏。例如:众人忧得你苦,你却在嬉戏。这里风!快上山去! (《水浒全传》)

假借义:“风字”经常有作通假字的现象。如通“疯”、“讽”。

⑮癫狂病,也指癫狂。通“疯”。例如:吴郎风耶?何忽如此。(《宋书·逸民·吴若传》)

⑯通“讽”。(1)表示讽谏、劝告。例如:风,微加晓告也。(《篇海类编·天文类·风部》)(2)讽诵。例如:先须熟读《楚词》,朝夕风咏,以为之本。(《沧浪诗话·诗辩》)

(二)凤

本义:①古代传说中的神鸟。雄的叫凤,雌的叫凰(亦作皇),通称为凤或凤凰,又名鶠。

引申义:

②古时比喻有圣德的人。例如:《论语·微子》:“凤兮凤兮,何德之衰!”何晏注引孔安国曰:“比孔子于凤鸟。”邢昺疏:“知孔子有圣德,故比孔子于凤。”

③借喻帝王。例如:右银台路雪三尺,凤诏裁成当直归。(李商隐《梦令狐学士》)

④指婚姻关系中的男方。凤兮凤兮归故乡,遨游四海求其凰。(司马相如《琴歌》)

三、“风”与“凤”的语义内涵: 从语言到言语

索绪尔提出“语言”和“言语”的区别:“语言以许多储存于每个人脑子里的印记的形式存在于集体中,有点像把同样的词典分发给每个人使用。”而在提到言语是表示:“没有任何东西是集体的它的表现是个人的和暂时的。”我们可以得知,“语言”具有显著的社会性,并且不会依赖于具体的个人,而“言语”则是由说话人的意志所决定的,其具备独特的特殊性且属于临时的组合。所以,词语在辞书字典中呈现出的概念义属于“语言”范畴,而在语用环境中的修辞化语义则属于“言语”的范畴。接下来我们将从“语言”和“言语”两个方面来考察“风”和“凤。”

从“语言”的层面考察,可以发现“风”的本义指空气流动的现象,在社会发展和时间的推移下,“风”的本义在使用中逐渐衍生出了丰富的引申义。在上文中列举的义项中,①是本义,剩余的义项均是在本义的基础上,通过直接或间接的方式引申而来,这些义项表现出相对稳定性与概括性。

“凤”是一种神鸟。这个义项表现出相对稳定性与概括性,在“言语”活动中具有社会公认性,且对任何使用者而言都是共同的、在个人意志之外的。

从“言语”的角度探究,可知“风”在个人“言语”活动集合中表现出表现出丰富的修辞内涵:在文学作品中,作者可以用“春风得意马蹄疾”来形容一个人心情愉悦、事业顺利;用“秋风萧瑟”来烘托凄凉的氛围;用“狂风骤雨”来表现激烈的冲突或紧张的情节。在日常交流中,人们也可以用“跟风”“风头”“风言风语”等词语来表达特定的含义。从古至今,“风”作为汉语言中的一个常用词,生动地表达了中国古代这样一种世界观:自然的、生命的、社会的、人性的、人类共同精神的及人类个体人格的各个方面,构成一个生机盎然、活力充盈的统体。

四、小结

本文对“凤”与“风”二字的渊源和流变问题进行了讨论,可知两字在辞典中的义项较为丰富,且在文学作品的语境中产生了丰富的修辞内涵。从“语言”和“言语”的层面分析“风”“凤”的语义,发现两字在个人“言语”活动集合中表现出丰富的修辞内涵。

参考文献

[1]徐中舒主.《甲骨文字典》[M].成都,四川辞书出版社,1989.05.

[2]容庚,《金文续编》[M].上海,上海书店出版社,2000,第288页。

[3]许慎,《说文解字》[M].北京,中华书局, 2013.07.

[4]孔安国传,《尚书正义》[M].上海,上海古籍出版社, 2007.12,169页.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)