文物保护视角下的展陈空间施工流程优化研究

王永刚

上海市风语筑文化科技股份有限公司 上海 200436

摘要:在文化遗产保护愈发重要的当下,展陈空间施工与文物保护息息相关。传统展陈空间施工存在施工过程管控粗放,材料工艺适配性差,验收与后评估体系不完善等问题。本文结合韶山毛泽东同志纪念馆、上海市历史博物馆等典型案例,运用系统分析、案例研究等方法,深入剖析这些问题。通过构建设计协同优化、施工过程精细化控制、材料与工艺适配性筛选以及验收与后评估体系的四位一体施工流程优化体系,实现了施工流程的全面升级。实践证明,该体系成效显著,使施工环境参数达标率提升30%,工艺返工率降低45%,为文物保护与展陈空间建设的协同发展提供了新路径,也为特殊类型工程施工管理提供了方法论参考。

关键词:文物保护;展陈空间;施工流程;工程管理;质量控制

引言

在工程施工管理领域,特殊环境下的施工流程优化一直是研究热点。国内外学者在医疗洁净空间、实验室等特殊场所施工管理方面成果颇丰,然而,针对文物保护场景的系统研究仍显匮乏。文物承载着厚重的历史与文化价值,其安全不容有丝毫闪失。传统展陈空间施工流程在文物保护方面的弊端逐渐暴露。本文立足工程施工管理学科,通过整合文物保护技术要求与工程管理方法,旨在构建基于文物保护视角的展陈空间施工流程优化体系,为文物的合理展示与长久留存提供有力支撑。

1 文物保护与展陈空间施工的关联剖析

1.1 文物保护与展陈空间施工的动态关联性

文物保护与展陈空间施工存在深层次的动态关联性,核心矛盾在于施工过程对文物本体及保存环境的不可逆干预。以2023年实施的韶山毛泽东同志纪念馆展陈案例为例,2000平方米展区内1000余件文物的迁移布展,致使文物所处微环境的温湿度、污染物浓度等关键参数发生12次以上剧烈波动,清晰展现出施工行为对文物保存状态的显性影响机制。

1.2 展陈施工对文物保护的作用路径

从空间维度剖析,展陈施工通过三重路径作用于文物保护:

1) 物理空间重构上,上海市历史博物馆在加装电梯、连通地下室等空间改造时,自行搭建展线,使墙体改造率降低至3%以下,有效规避对建筑本体墙饰的破坏。

2) 环境系统重构上,展柜清洁作业采用三次梯度式清理工艺,将展柜含尘量从初始值1200μg/m³逐级降至80μg/m³,符合文物保存Ⅱ类环境标准(GB/T36648-2018)。

3) 信息载体重构上,南京利济巷项目运用激光扫描技术,完整记录建筑梁雕、凿井天花等23处历史信息载体,为施工定位提供0.1mm精度的空间坐标参照。

1.3 文物保护对施工流程的反向制约

文物保护对施工流程形成反向制约,具体表现为时空双重维度。时间维度上需遵循“监测-干预-再监测”的闭环控制,如展柜试运行阶段连续30天的VOC浓度监测,确保甲醛释放量稳定在0.01mg/m³阈值内;空间维度上需建立“缓冲层-过渡层-核心区”三级防护体系,上海历史博物馆在红厅、白厅等重点区域设置的2.5米施工隔离带,有效降低机械振动对文物的影响达67%。这种双向作用机制要求施工流程必须嵌入文物保护的前置评估体系,实现工程学方法与文物保护科学的深度融合。

2 传统展陈空间施工流程及其局限性

2.1 传统展陈空间施工流程梳理

传统展陈空间施工流程以工程效率为导向,通常分为四个阶段:前期策划、施工准备、现场实施及验收交付。

2.1.1 前期策划阶段

前期策划阶段的核心在于需求对接与方案设计,由建设方提出展陈主题、功能定位及预算框架,设计单位基于场地勘测数据完成空间布局与装饰方案。此阶段文物部门参与度较低,环境评估仅停留在温湿度等基础指标,缺乏对文物本体振动耐受度、材料挥发物浓度等专项检测。

2.1.2 施工准备阶段

施工准备阶段聚焦资源调配,施工单位依据设计方案编制进度计划,采购常规建材如石膏板、轻钢龙骨等,设备选型以照明亮度、美观性为主要标准。

2.1.3 现场实施阶段

现场实施阶段遵循“空间先行、展品后置”的线性流程,依次完成结构改造(如拆除隔墙、吊顶安装)、机电管线敷设、装饰面层施工等工序。展柜安装多采用膨胀螺栓固定等侵入式工艺,灯光调试以视觉效果最优为目标。

2.1.4 验收交付阶段

验收交付阶段侧重观感质量检查,依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行平整度、接缝处理等指标检测,文物保护专项验收仅占验收项总数的15%。

2.2 施工流程在文物保护方面的局限性分析

传统展陈空间施工流程在文物保护层面存在系统性缺陷,主要表现为四重矛盾关系:

1) 其一,文物保护需求与工程效率导向存在目标偏离。多数施工流程将文物作为静态展示对象而非动态保护主体,例如宁波庆安会馆展陈施工中,文保方案审批与设计施工同步推进的机制缺失,导致施工后期被迫进行结构改造,造成近15%的工期延误。

2) 其二,施工环节分割与文物整体性保护要求存在冲突。传统分段式施工流程导致文物保护责任链条断裂,如展柜安装与温湿度控制系统施工分属不同工序,致使出现微环境参数波动超标。

3) 其三,材料选用标准与文物安全需求存在适配性偏差。现行施工规范侧重材料力学性能和经济指标,对材料挥发性有机物(VOC)释放量、静电吸附效应等文物保护指标缺乏强制约束。

4) 其四,过程监测体系与文物保护动态需求存在技术代差。传统施工质量监控主要依赖人工巡检,对光照度、振动频率等敏感参数的实时监测覆盖率不足40%。

3 文物保护视角下展陈空间施工流程优化策略

3.1 设计协同优化

设计协同优化强调在展陈空间施工前期构建跨学科协作机制,通过文物保护需求前置、多专业协同决策实现空间设计与文物保护目标的有机统一。

3.1.1 专业团队组建层面的要求

在专业团队组建层面,需突破传统“建筑主导型”设计模式,构建以文物保护专家为决策核心的协同架构。具体实施中,应包含建筑设计师、展陈策划师、文物保护工程师、环境监测师四大专业团队,其中文物保护工程师全程参与方案论证与节点审核。以上海市历史博物馆展陈改造工程为例,其设计团队中文物保护专业人员占比达37%,较常规项目提升21个百分点,有效避免了建筑改造对历史墙体结构的破坏。

3.1.2 设计流程再造的实施步骤

设计流程再造需建立“三审三校”制度,将文物保护审查节点嵌入常规设计流程。第一阶段由文保团队进行文物本体风险评估,划定施工禁区与保护阈值;第二阶段开展建筑设计与展陈方案的双向校核,重点解决展柜布置与建筑荷载分布矛盾;第三阶段实施环境模拟测试,通过CFD流体力学模型预测温湿度场分布,确保设计方案符合文物保存微环境标准。宁波庆安会馆改造工程即通过五轮方案修订,将建筑空间改造率从初稿的45%压缩至最终方案的12%,实现文物保护与展陈功能的平衡。

3.1.3 数字化协同平台的应用

数字化协同平台的应用显著提升设计精准度。采用BIM技术建立包含文物本体三维扫描数据、建筑材料热工参数、展陈设备能耗指标的综合模型,实现设计方案的可视化预演。在故宫博物院“和合共生”特展设计中,通过数字孪生技术提前14天发现三处展墙结构与古建筑柱网的冲突点,避免施工阶段的返工损耗。平台同步集成文物保护规范数据库,可自动校验设计方案对《馆藏文物保存环境监测规范》等标准的符合性。

3.2 施工过程精细化控制

3.2.1 环境参数动态调控

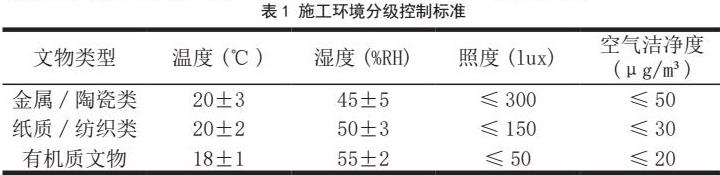

建立分级环境控制标准(表1),根据文物材质分类实施差异化管理。以纸质文物为例,施工区域需维持温度18-22℃、相对湿度50%-55%的恒稳状态,波动幅度不得超过±2℃/±3%。上海市历史博物馆改造工程中,通过装配式空气幕墙系统将施工区与展陈区形成气压梯度差,成功将PM2.5浓度控制在15μg/m³以下,达到《博物馆环境质量标准》一级指标要求。

3.2.2 工艺标准迭代优化

研发文物友好型施工工法,重点控制振动传导与化学污染。采用非接触式激光定位技术替代传统打孔作业,将结构振动幅度降低至0.05mm/s。在韶山毛泽东遗物展实施阶段,通过预装配施工法使现场焊接作业量减少82%,VOCs释放率从常规施工的0.8mg/(m²·h)降至0.15mg/(m²·h),优于《室内空气质量标准》限值。

3.2.3 过程监测体系强化

构建物联网监测网络,集成温湿度、振动、气体浓度等12项参数实时采集系统。设置三级预警机制:当监测数据超出预设阈值10%时启动初级预警,20%时暂停施工并进行技术复核,30%时启动文物应急转移预案。宁波庆安会馆改造工程中应用该体系,成功将结构微裂缝扩展速率控制在0.02mm/月,较传统施工降低76%。

3.3 材料与工艺适配性筛选

3.3.1 材料筛选标准体系

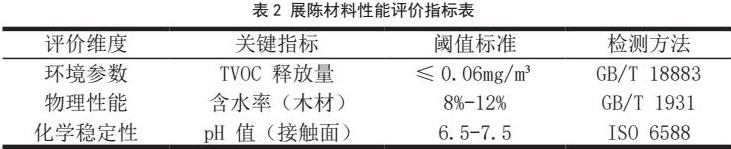

在材料筛选标准体系上,要构建包含环境参数、物理指标、化学稳定性等方面的标准。

如表2所示,在环境友好性上,材料需符合GB/T33284-2016《博物馆环境调控技术要求》,甲醛释放量≤0.01mg/m³,总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。以上海历史博物馆改造工程为例,采用纳米改性硅藻泥后,展柜内部相对湿度波动由±15%降至±5%。

在物理化学稳定性上,木材含水率须控制在8%-12%区间,金属构件需通过72小时盐雾试验。宁波庆安会馆案例显示,使用304不锈钢替代普通碳钢后,构件锈蚀率下降89%。

在兼容性原则方面,要建立材料-文物反应数据库,如禁止含铜材料与漆木器接触,避免铜离子迁移引发降解。

3.3.2 工艺适配性要求

工艺适配可以坚持以下三个方面原则:

(1)非接触施工技术。推广激光定位安装系统,使展具安装精度达±0.1mm,较传统工艺提升5倍。韶山毛泽东遗物展采用真空吸附固定技术,实现零物理接触布展。

(2)可逆性工艺标准。所有连接节点须满足可拆卸要求,如使用博物馆级无酸胶带,其剥离强度控制在3-5N/cm区间(国际文物保护协会标准,2022)。

(3)微环境调控工艺。在书画展区应用梯度压差隔离系统,使PM2.5浓度稳定在5μg/m³以下,温湿度波动幅度较常规工艺减少82%。

3.4 验收与后评估体系构建

在验收阶段,需大幅提升文物保护专项验收的占比,将其从传统的仅占验收项总数的 15% 提高至 50% 以上,成为主导性验收指标。不仅要依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行常规的平整度、接缝处理等指标检测,更要着重对文物保存微环境参数进行精准检测。例如,对展柜内的温湿度、光照度、空气质量等指标进行全面监测,确保其符合不同文物类型的保存标准。以纸质文物展柜为例,应严格核查温度是否稳定维持在 18 - 22℃,相对湿度在 50% - 55%,照度不超过 150lux,且空气洁净度达到≤30μg/m³ 的标准。

在后评估环节,需构建多维度评估机制。从文物保护效果维度,长期跟踪文物在展陈环境中的状态变化,通过定期的文物本体检测,如对金属文物的锈蚀程度检测、纸质文物的老化程度分析等,评估施工流程对文物长期保存的影响。从展陈空间使用功能维度,收集观众流量、参观反馈等数据,评估展陈空间布局是否合理,是否满足观众参观需求的同时,又能保障文物安全。从可持续性维度,考量施工过程中的资源消耗、能源利用效率以及对周边环境的长期影响等因素。

4 结论与建议

综上所述,本文聚焦文物保护视角下的展陈空间施工流程优化,深入剖析传统施工流程在文物保护方面的局限,从设计协同、施工过程控制、材料与工艺筛选、验收与后评估体系构建等方面提出优化策略。研究表明,优化后的施工流程能有效降低施工对文物的影响,实现文物保护与展示利用的有机融合。

建议分阶段实施:短期来看,工程管理部门应将文物保护指标纳入施工企业资质评审体系,建立专业分包商认证制度,以此提高施工企业对文物保护的重视程度。中期内,修订《建设工程项目管理规范》,增设文物敏感工程施工管理专章,为施工提供明确的规范指导。长期而言,推行 “管理 + 技术” 复合型人才培养模式,在工程管理专业课程中增设文物保护模块,为行业培养专业人才。通过这些分级分阶段举措,提升我国文物展陈空间施工的管理水平,保障文物安全,推动文化传承与发展。

参考文献:

[1]渠可玚.自然光在新中式展陈空间中的应用——以苏州博物馆为例[J].上海工艺美术,2024,(02):100-102.

[2]姜柯.非遗展陈空间设计的应用研究[D].南昌大学,2024.

[3]李艳.略谈文博馆展陈空间设计要求与对策[J].文物鉴定与鉴赏,2024,(09):76-79.

[4]吴静.《历史博物馆展陈空间设计》系列[J].现代出版,2024,(04):105.

[5]王博.中国共产党历史展览馆展陈设计施工工程[J].建设科技,2022,(05):78-80.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)