天线测量系统中若干关键技术的研究与设计

吴美之

广东星磁检测技术研究有限公司

摘要:在当今的无线电通信系统中,天线测试是一项非常有意义的工作。本项目以天线测试系统为研究背景,立足于工程应用中的技术难题,重点研究制约其测试特性的几个重要环节,并以此为基础,从基础的电磁机理入手,以降低低噪声水平为目标,通过优化器件结构,提高整个测试系统的综合性能。

关键词:巴伦;标称振子;压缩磁场测试系统;波形角;相心;

前言

无线通信是一种由多个结点组成的远程通信系统,它只使用电磁信号,无需导线或电缆。无线通信已经成为当今社会不可或缺的一部分,包括移动通信,智能驾驶,无线医疗技术,智能家庭,卫星通信等。

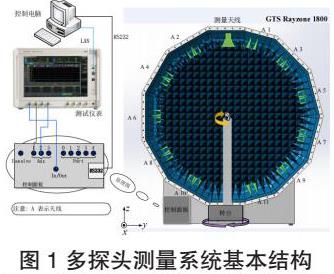

1多探头测量系统的校准偶极子设计

图1是一种多探针检测装置的原理图。该系统主要由仪器、链路和消声室三大部分组成。通常采用矢量网络分析仪作链路校准、信道校验或检测天线被动特性的仪器,而无线通讯集成测试仪可以仿真基站与被测对象(手机、笔记本电脑、路由器等)之间的无线通讯,对被测元件的主动发送/接收能力进行检测;连接部分包括:放大器,滤波器,射频开关,控制电路等,完成探针的极化开关和信号处理[1];消声室主要由屏蔽体,吸收材料,旋转台和测试探针组成。可以看出,多探针体系与单个探针体系相比,其在垂直表面布置一轮天线,比如,该图中一共有11根测试天线,因此,在相同的位置条件下,11根天线都可以得到被测构件的垂直面的信息,而被测构件仅通过横向旋转,就可以得到被测构件在全空间的总辐射信息。与单一探测器相比,多探测器的测试速度将提高十倍以上。

但在多探针测试中,如何确保各探头链路的一致性是多探针检测的主要难题。尽管各种测试探针均为相同的结构,但由于制造和装配等方面的原因,其回波损失和增益存在不同的不一致;其次,由于天线所处的电磁环境不一致性也会对其工作特性产生一定的影响,例如,位于暗室中的不同部位的天线,其所处的电磁环境(例如:暗室屏蔽罩、吸收材料等)并不是相同的,因此,其工作特性也会发生变化[2]。第三,射频链路与其他探测器相连时,也有一些微小的差别;此外,由于旋转台的中心与各探测天线的间距并不必然是一致的,从而造成了各天线与被测元件间的空间损失并不是绝对一致的。由于多种不确定性叠加,导致多个探测链路存在不一致性,为提升多个探测链路的检测准确性,亟需开展多个探测网络的一致性校正研究。

2紧缩场测量系统的馈源设计

紧致电场检测技术是一种通过抛物面阵将馈源处的表面波转换成平面波的检测手段。该方法能极大地缩短测试范围,同时也能有效地解决由远场检测引起的一系列问题。窄频电场检测技术已被普遍采用,特别是在毫米波频段,由于其具有体积小、制造方便等优点,因此成为理想的测试设备[3]。

静区的幅度和相位特征是评价压缩磁场效果的一个重要指标。静区是待测物体所处的试验范围,而压缩场中的静区则是其幅度和相位分布在远区附近的一个范围。静区指数又可细分为振幅锥波,相位锥波,振幅波动,相位波动,振幅变化,相位变化。

3无源互调测量系统的暗室设计

天线是一种辐射元件,具有对太空和太空的两种功能。所以,在进行被动交叉调制时,有可能存在如下的一些因素:被测试的天线发射的 RF会引起周围目标的 PIM,从而重新发射到被测试的天线上[4]。被测试对象自身发出的 PIM信号在经过诸如墙面之类的反光对象的反射后,可以再次被测试的天线所接收;还可以由要测试的天线来接收太空中自身出现的无线电频率信号。这种情况下,被动交调制信号的检测将受到严重的影响,从而产生较大的检测误差。

为了实现准确、可靠的 PIM检测,需要有一套规范的实验条件。该吸声室采用的是一种金属材质,能有效地抑制外界无线电波及外界干扰。另外,在暗室的壁面上还涂有一种吸声材质,使其在电磁波进入吸波层后,能有效地吸收掉大多数的电磁波,从而为电磁波的传播创造一个接近理想的自由空间[5]。所以,电磁辐射检测消音室的工作效率,很大程度上是由其屏蔽罩及吸收层的特性所决定的。

现有的一种检测方式是利用公用的射频接口对其进行检测,这种检测方式既简单又便宜,而且不需借助暗房。但是,这种方法主要应用在已经建设好的基站天线的无源互调信号的野外探测中,而不能应用在普通的制造过程中。由于 PIM技术对工作条件的要求很高,野外条件下会出现多种频段的干扰,因此,如果不使用室内设备,就会产生很大的误差。若将被测试的天线置于较高的位置,使其处于较开阔的空间内,虽然能降低一定程度的干扰,但其拆卸和组装过程十分繁琐,且测试效率较低,不适合通用的产品测试。另外,对证书和产品进行检测时,需要在同一条件下进行,这样所得的数据才能相互比较,不能重复进行。在实际应用中,通常还需建立一个标准化的测试环境,而在实际应用中,消音室仍然是最好的测试环境。

但在实际应用中,消音室自身也会产生 PIM,这一问题的根源在于吸收介质的非线性特性以及与屏蔽罩之间的耦合。为了减小室内 PIM的影响,通常采用增大通道损失的方式来减小室内的 PIM电平。然而,体积越大,生产费用越高,所占空间也就越大。而且,这间密室建造完成之后,也不利于行动。因此,常规的消音室并不适用于生产线或野外 PIM测试。小型消音室将更容易装配和调整,既便宜又高效。

4系统的逻辑电路配置与软件设计

该系统的逻辑线路组态和软件设计流程,总结出 FPGA可编程逻辑系统设计, ARM编程, PC机窗口系统的控制程序,最后通过与 Zynq相连的 FPGA来实现内插滤波器的设计,各个环节都有自己的特色,并对其进行了详细的讨论。

在 Zynq的 PL部分,利用 FPGA的可编程逻辑,完成了对天线信号的获取、加工与缓冲,并利用串行收发机进行数据的传送;另外一个 FPGA开发面板完成了对采集到的信号的内插、过滤,然后将其上载到上位机。PS方面,利用 ARM编写的软件,对 PL端的 IP组件进行了控制,并将DDR4的缓存空间配置到了 RF开发电路板上,从而保证了DDR4的工作状态。PC机的程序,主要是存储和处理从开发面板收到的资料,并根据试验的需要将其显示出来。

4.1 FPGA 可编程逻辑设计

PL端可编程序逻辑模块主要由数据获取和数据处理模块、 DMA缓冲模块和高速序列模块组成。本项目拟利用 XILINX标准中的高速选择 IO IP内核来完成 ADC传输的信号,从而保证其在随后的数据处理中的稳定可靠。采用并行方式对所收到的串口数据进行并行变换,大大地减少了数据的传送。然后把已加工好的资料经过一个收集和处理的模组,这个模组可以把取样后的资料还原到原来的位置。考虑到数据的复杂度和对实时性能的苛刻需求,采用 DMA方式进行数据的高效传递,并利用 AXI直接存储器访问 IP将其存储到DDR4中,可以有效地克服传统的数据负载过大的问题,提高了传输的效率和可靠性。适用于要求较高实时性的资料处理问题。

4.2 ARM 程序的设计

利用 Xilinx公司发布的 Xilinx SDK2019.1,利用 C语言编写了 Zynq PS端的 ARM编程软件,并利用 Xilinx SDK2019.1对所设计的软件进行了编译与调试。Zynq的 PS端口可以通过AXI-Lite总线来设置 PL端口的 IP地址,并且可以通过设置寄存器来实现 PL端口的存储。利用 PS编程实现了 PL端口 DMDIP的寄存器的设置,所用到的寄存器见图2。

XilinxSDK是一款能够快速高效地对 ARM操作系统进行编译和测试的专用软件平台。

把数据从 PL终端传送到 PS终端DDR4内存的过程称为S2MM,所有寄存器都加前缀“S2MM”,地址空间变化从30 h到58 h不等。另外,从 PS终端上的DDR4内存向 PL终端传输数据的动作称为“MM2S”,所有的寄存器都用“MM2S”作为前缀,因此,该数据的位置误差从00 h到28 h。该方法的基本思想是:给 DMAIP组件配置一个控制寄存器,在DDR4中为其读取和写入所需的内存位置,从而使其可以把接收到的数据存入DDR4内存,同时还规定了最大内存空间,使其可以达到最大内存容量。ARM内核在完成对该寄存器的配置后,将进行一次内存最大值的存贮,以完成最后的数据传送。若要让 IP模组存取记忆体中的其他位元,则需要变更其暂存器中的存取位址。采用以上几种方式,可以降低 ARM编译器的复杂性,提高其效率。

4.3 上位机软件设计

在此基础上,提出了一种基于数字信号处理技术的设计方案。利用微软的 VS语言开发工具,结合 Visual Studio 2019及. NET框架,编写了一套完整的程序。NET框架是微软于2002年推出的一个新的框架,目的是建立一个开放源码的 Windows系统。这个架构包括一个基本的通用语言执行器库和一套关联的类库。NET框架可以透过共用的语言来执行程式码的程式码,来支援监视与检视记忆体、交通与安全。在具体的开发过程中,我们可以使用. NET框架的通用语言执行类库来进行代码的管理。如果你能利用. NET框架中的其它类库,你就能更容易地完成你的 GUI设计。

本系统的 PC机以 Windows为基础,硬件管理完备,测试参数调整准确,数据处理及时准确,采用模块化设计使得使用方便快捷。在主控计算机的接口中,可以对每一个信号传输信道的参数进行特定的设置,可以对伺服转盘进行操作,还可以根据不同的相控阵试验,设计出多种接口转换选项,从而使得各种试验的测试变得更为便捷和快速。

4结语

本项目拟从几种常用的测试方法出发,基于电磁场的基本原理,对该体系中的一些重要的电磁问题进行深入的研究和研究,并围绕如何有效地降低其弱噪音水平这一思路展开针对性的研究和设计。本项目针对当前天线测量系统的不足,从理论和实际出发,针对多探头、紧缩场和被动互调的几个核心技术展开深入的研究,主要内容有:定标面均衡技术;馈源稳定相位中心。

参考文献

[1]王维波,粟宝鹃,候春望,等.0t5.9C++开发指南[M].北京:人民邮电出版社,2018.

[2]郑阿奇.06 开发及设计实例(第五版)[M]北京:电子工业出版社,2022.

[3]QIAN Y H.PNA 系列高性能失量网络分析仪[M].美国:安捷伦科技大学教育与培训中心,2005.

[4]张军,刘衍,赵迎超.天线与转台之间的坐标关系[J].火控雷达技术,2007,36(1):30-32.

[5]张婉青,刘成芳,姜仁华,高长水.雷达测试天线转台的控制系统[J].工业控制计算机,2004,17(11):3-4.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)