小学数学教学中学生自学能力的培养

王巧

四川省宜宾市兴文县兴文二中附属实验学校 644400

引言:新课标中明确指出,学生的学习过程应体现出积极性、主动性的特点。而数学作为一门具备实践性、应用性、工具性的学科,相较于其他学科学习而言,对于学生的逻辑性、抽象思维等提出了更高的要求,这就导致部分小学生对于数学学科感到畏惧。因此,为确保学生学习质量,切实达到培养学生数学核心素养的目标,教师应最大程度发挥学生的主观能动性,通过各种课堂活动,积极培养学生的自主学习能力。

一、做好课前准备,制订自主学习计划

在开展数学自主学习教学过程中,教师可引导学生自主制定学习计划,要求学生利用自身知识积累,并在教师给出的学习目标的基础上,预习相关学习任务,并制定适合自身学习情况的自主学习计划,为最终达到高效数学自主学习打下坚实基础。此外,这种教学方法,有利于学生对学习目标有更深入地理解,明确认识到自己在本节课学习过程中,应掌握的数学知识和技巧,从而提高学生的课堂参与感,进而激发学生的学习兴趣[1]。

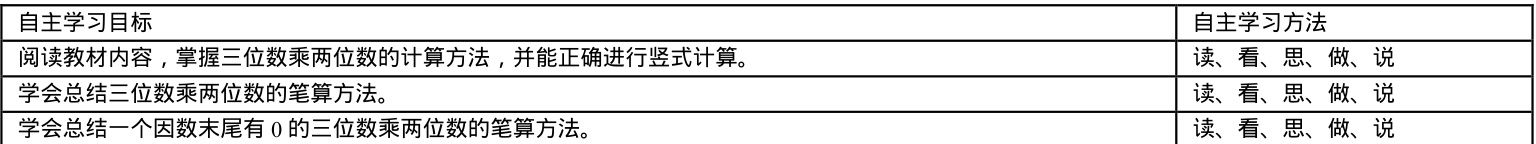

例如:在教学《三位数乘两位数的乘法》一课时,为有效培养学生的自主学习能力,教师可先引导学生根据本节课的学习目标,如掌握三位数乘两位数的竖式计算方法,理解其算理等,随后要求学生自主制定学习计划,如表 1 所示,帮助学生能够掌握适合自己的学习方法,进而达到培养学生自主学习能力的目标。

表1 学生自主学习计划

这种引导学生自主制定学习计划的方法,可显著提高学生的自学能力,同时也为后续的课堂自主学习打下了稳定根基。

二、巧设问题情境,引导自学探究

在小学数学教学过程中,通过具有趣味性、启发性的问题创设教学情境,可为学生创造出富有挑战性和探索性的学习氛围。通过问题的引导,可使学生由以往的被动学习,逐渐向主动探究的方向转变,进而激发学生的学习积极性。无论是小组合作探讨,还是自主独立研究,都应循序渐进的对问题关键要素进行分析,进而摸索出高效的解决途径。通过这种方式,既可以激发学生的学习兴趣,又可进一步培养学生的自主分析和解决问题的能力,让学生在解决问题的过程中,实现自主学习能力和思维的同步提高[2]。

例如,在教学《小数的加法和减法》一课时,教师可先用多媒体播放了“ A 同学在超市购物的录像,录像中 A 同学买了一支钢笔,一本笔记,两者的价值分别是2.8 元和3.4 元。” 接着,教师再次问道:“ 大家都说说,A 同学总共消费了多少钱?” 这种贴合小学生实际生活的问题,能够更好的激发学生的学习兴趣。随后,为帮助学生更好的进行思考,教师可引导学生思考计算 28+34 的算法,其目的在于让学生从整数加法的角度出发,思考其与小数加法之间的联系,减法计算同理。在此基础上,教师要求学生 4 人一组进行讨论。在分组中,学生根据自己的思路,尝试将计算公式列出来,并进行运算。在这个活动中,学生能主动进行思维和方法的交换,并就小数的加、减法进行激烈讨论,如某同学建议可以将小数转换成整数来进行运算,也有学生会根据在日常生活中积累的关于金钱计算的经验,来表达自己想法,在学生进行一番探讨后,得出最终结论,并选出小组代表进行全班阐述。

三、完善教学评价,培养自主学习习惯

为增强学生的自主学习能力的培养效果,教师应该创新原有教学评价体系,将其贯穿于数学教学的各个环节,积极开展过程性评价,以便及时发现并调整学生存在的认知偏差或方法不当等问题,引导其建立正确的学习观念,逐步形成独立自主的学习行为模式。

以《平行四边形和梯形》教学为例,教师需依据既定教学目标,对学生在不同学习阶段的表现进行科学评价,适时纠正其认知误区,同时给予恰当的激励与专业指导。如在学生完成对平行四边形与梯形特征的自主探索后,教师应当对其学习过程与成果展开全面评价。具体包括:考查学生能否积极解读教材中的典型示例,是否准确掌握两种几何图形的核心定义,以及能否将理论知识迁移至现实场景中辨识相关图形。此外,教师还需及时矫正不良学习方式,如缺乏运用数学思维解决实际问题的意识,或对知识点的主动探究意愿不足等现象。

结束语

综上所述,为有效培养学生的自主学习能力,教师应引导学生自主制定学习计划,通过设计多样化探究任务,促使学生主动钻研数学概念并进行实践应用。在此过程中,教师应充分发挥教学评价的作用,借助评价强化学生的自主学习意识与能力培养。

参考文献

[1]王永亭.在小学数学教学中培养学生自主学习能力的策略[J].读写算,2025,(10):34-36.

[2]郝家彬.小学数学教学中学生自主学习能力的培养策略探究[J].数学学习与研究,2025,(08):102-105.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)