中医针灸疗法在头痛临床治疗中的应用分析

徐森

郭巨街道社区卫生服务中心 浙江省宁波市 315814

头痛是临床常见的病症之一,患者常表现为头部疼痛、头晕、恶心呕吐等症状,其发病原因复杂多样,可能涉及外感六淫、内伤七情、饮食失调、体质因素等多种中医病因【1】。现代医学对于头痛的治疗虽然有很多种方法,但往往存在一定的局限性,比如药物治疗可能带来副作用引发其他疾病或者长时间服用产生耐药性等问题。中医针灸疗法以其独特的作用机制和良好的临床疗效成为了我国传统医学的瑰宝,在头痛治疗中逐渐受到关注。中医针灸疗法副作用小,通过刺激人体特定的穴位调节经络气血,可以让患者平衡阴阳、疏通经络、调和脏腑,从而缓解头痛症状【2】。本研究通过对比针灸组和西药组头痛患者的治疗效果,探讨中医针灸疗法在头痛临床治疗中的应用价值,为临床医生提供更全面的治疗思路和方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取 2024 年 1 月-2025 年 4 月在我院中医科门诊或神经内科门诊就诊的 120 例头痛患者作为研究对象。将入选的 120 例患者按照随机收彩色纸条的方式分为针灸组和西药组,每组60 例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。

1.2 方法

西药组根据患者的头痛类型给予相应的西药治疗。针灸组依据患者头痛类型辨证取穴。主穴为百会、风池、太阳。根据患者不同头痛类型在主穴的基础上进行配穴:患有风寒头痛应当配风府、列缺、合谷这几个穴位;针对风热头痛配曲池、大椎、外关这几个穴位;肝阳头痛配太冲、太溪、

侠溪这几个穴位;血虚头痛配血海、足三里、三阴交这几个穴位。采用常规消毒后,使用一次性无菌针灸针进行针刺。针刺手法根据头痛的虚实情况而定,对于风寒头痛和实证头痛,采用提插捻转泻法,进针后先捻转后提插,得气后施以较强的刺激量,将经络和气血进行疏通,再驱邪外出;对于血虚头痛和虚证头痛,则采用捻转补法,进针后缓慢捻转,得气后留针,通过温和的刺激,起到滋养气血和濡养经络的作用。得气后留30 分钟,间隔一日治疗1 次,15 次为一个疗程,一共治疗两个疗程。

1.3 观察指标

疼痛评分:采用视觉模拟评分法(VAS)对头痛患者的疼痛程度进行评估。分数范围为0-10 分,分数越高疼痛指数越高。

复发情况:对接受治疗的头痛患者进行6 - 12 个月的随访,观察头痛的复发情况,记录患者复发时间、复发次数及复发时的症状表现等。

1.4 统计学分析

在本次调研里,采用 spss22.0 统计学软件进行数据分析,计数资料以例数和百分比表示,组间比较采用 χ2 检验,计量资料以均数 ± 标准差表示,P<0.05 代表差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疼痛评分对比

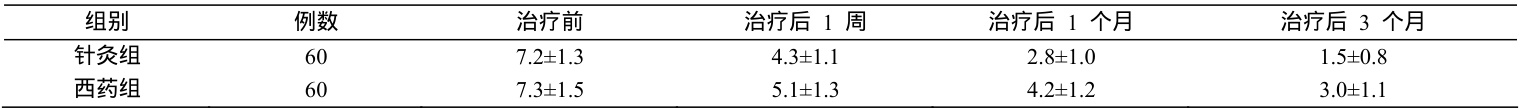

治疗后 1 周、1 个月、3 个月,针灸组的 VAS 评分均低于西药组,差异有统计学意义( P<0.05) 。见表 1。

表1 针灸组与西药组疼痛评分对比(分,  )

)

2.2 复发情况对比

灸组的复发率为 20.0% (12/60),西药组的复发率为 55.0% (33/60),差异有统计学意义( P<0.05 )。见表

表2 针灸组与西药组复发情况对比 (n,%) )

3 讨论

针灸治疗头痛优势是可以不需要服用药物,避免了药物可能引起的副作用,是一种绿色且安全的治疗方法,尤其适用于对药物不耐受或不想长期服药的头痛患者。针灸通过物理刺激调节机体功能,对人体的损害非常小,在规范的操作下一般不会出现严重的不良反应。针灸基于中医的整体观念,通过调节经络气血和脏腑功能,既能缓解头痛的症状,又能从根本上改善导致头痛的病因,从而达到治标又治本的目的【3】。西药的治疗过于单一,针灸能够从多个环节对机体进行综合调节,使机体的整体状态得到改善,这对于头痛这种病因复杂的疾病具有重要的治疗意义。针灸治疗头痛能够根据患者的头痛类型、体质、病情等个体差异,制定个性化的治疗方案。例如,对于肝阳上亢型头痛患者,可重点选取太冲、太溪等穴位,采用泻法进行针刺,以平肝潜阳;对于血虚头痛患者,则可选取血海、足三里等穴位,采用补法进行针刺,以养血祛风。综上所述,中医针灸疗法是一种安全有效的治疗方法,在头痛临床治疗中具有显著效果,值得在临床中推广应用。

参考文献

[1]江贤凯,张晨阳,陈永忠.中医针灸疗法在头痛临床治疗中的应用分析 [J].黑龙江中医药,2024,53(06):21-22.

[2]尹奇,罗明红.中医针灸疗法在头痛临床治疗中的应用分析[J].内蒙古 中医药,2023,42(04):126-127.DOI:10.16040/j.cnki.cn15-1101.2023.04.024.

[3]庞智文,周方园.中医针灸治疗气血瘀滞型头痛的临床观察[J].实用中 西医结合临床,2021,21(06):43-44+72.DOI:10.13638/j.issn.1671-4040.2021.06. 021.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)