激励式心理护理+康复护理对老年脑梗死患者的效果及Barthel指数影响研究

李小霞

宁波明州东部康复医院 浙江省 315100

脑梗死为脑血管疾病,在临床上比较多见,典型特征为:起病突然、进展速度快、凶险程度高[1];对于老年患者来说,在治疗过程中,由于自我认知有限,加之疾病症状的折磨,极易导致严重消极情绪出现,对相关措施配合度不高,进而造成预后不良,因此,临床上还需加强护理管理[2]。鉴于此,本文将全面分析激励式心理护理、康复护理的具体内容,旨在探究我院收治老年脑梗死患者的应用价值,详情如下。

1 临床资料和方法

1.1 一般资料

研究对象:老年脑梗死患者,选取时间:2024 年3 月至 2025 年 6 月,在严格筛查后发现,以上老年患者共 86 例,根据需要分组后,包括:对照组、实验组,该项操作的指导原则为:随机数字表法,详细资料如下。对照组:纳入 43 例,性别组成中,女患/男患为 20 例:23 例,年龄方面,上限值、下限值为 80 岁、61 岁,平均数值( 70.59±2.23 )岁;实验组:纳入 43 例,性别组成中,女患/男患为 21 例:22 例,年龄方面,上限值、下限值为 78 岁、62 岁,平均数值( 70.05±2.82 )岁。上述研究信息(性别组成、年龄)可比, P>0.05 。

1.2 方法

对照组:执行常规护理,如:持续性监测老年患者疾病症状、生命体征,指导老年患者遵医嘱用药并记录药物反应,对症干预等。

实验组:执行激励式心理护理、康复护理,主要包括:(1)激励式心理护理。作为专业化的护理人员,应主动和老年患者创建有效沟通,具体实践中,工作人员可积极进行自我介绍,消除患者内心陌生感,随后保持足够耐心安抚患者,对其自我遭遇深表同情,该阶段内,护理人员可鼓励患者勇敢表达内心顾虑并实施疏导,其次,分享本院内病情恢复较好案例,为老年患者总结相关经验,帮助老年患者重拾信心,提高配合度。(2)康复护理。以循序渐进为首要原则,在老年脑梗死患者恢复的初期阶段,护理人员可结合实际情况提供被动训练的有效建议,如:床上肢体抬高、关节活动、股四头肌等长收缩训练、踝泵运动等,该过程中,护理人员可给予有效帮助;随着患者病情的逐渐好转,护理人员可鼓励患者利用健侧肢体进行辅助,从而完成简单活动,同时,还可增加床上坐位平衡训练、独立穿衣、洗漱、进食训练;在中期、后期阶段,护理人员可鼓励患者开展离床运动,如:自主站立、辅助器具行走等,该过程中,对于患者微小进步,护理人员需给予肯定并叮嘱患者继续努力,不可过于急躁,避免造成其他损伤。

1.3 评价指标

(1)老年脑梗死患者中,比较两组情绪状态,包括:SAS 评分(焦虑自评量表)、SDS 评分(抑郁自评量表);(2)比较护理效果,具体内容有:FMA 评分(肢体运动功能)、Barthel 指数(日常生活活动能力)。

1.4 统计学数据

SPSS24.0 软件分析,计量资料整理后,用 T 检验,代表形式以(  )为主, P<0.05 。

)为主, P<0.05 。

2 结果

2.1 情绪状态

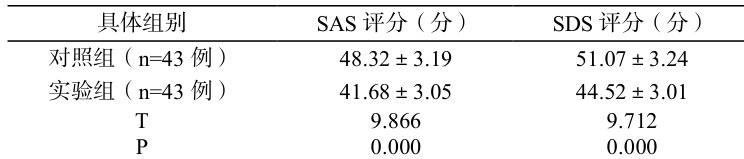

老年脑梗死患者关于 SAS 评分、SDS 评分对比,实验组低, P<0.05, 。详见表 1。

表 1 比较对照组、实验组情绪状态(  )

)

2.2 护理效果

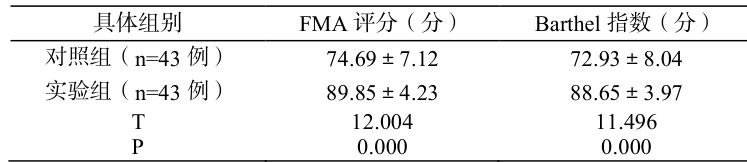

和对照组老年脑梗死患者相比,实验组 FMA 评分、Barthel 指数更高,P<0.05 。详见表 2。

表 2 比较对照组、实验组护理效果(  )

)

3 讨论

脑梗死分析后,有较高致残率、较高致死率;对于此类患者展开调查,面临的具体症状有:突发头晕、黑蒙、肢体无力、运动功能障碍等,持续进展阶段,会严重影响患者生活质量、身体健康。

本文研究结果显示:老年脑梗死患者关于情绪状态予以调查,实验组优势明显, P<0.05 ;FMA 评分、Barthel 指数中,相比对照组,实验组高,P<0.05 。原因分析为:激励式心理护理、康复护理的结合,全面性较强,在临床实践中,工作人员可主动与老年患者沟通,耐心安抚、鼓励,该阶段内,还可分享本院内病情恢复较好案例,目的在于:为患者提供榜样支持,增强患者自信心,提高治疗依从性。与此同时,康复护理中的循序渐进训练,对于老年脑梗死患者来说,可较好地促进体内气血运行,持续干预阶段,还可增强四肢肌肉力量,有利于促进各功能尽早恢复,从而保障最佳预后效果[3]。

综上所述,脑梗死治疗阶段,激励式心理护理、康复护理联合干预效果更佳,在临床上推广价值显著。

参考文献:

[1]方宏莲,刁姝,施萍萍,等.早期康复护理对老年脑梗死患者康复效果及生活质量的影响[J].国际护理学杂志,2021,40(20):3790-3793.

[2]卢呈玉.早期康复护理对老年脑梗死患者的效果及对其睡眠质量的影响分析[J].世界睡眠医学杂志,2022,9(7):1229-1231.

[3]徐丹丹,荆秀丽.良肢位摆放康复护理模式对老年脑梗死后遗症患者生活质量的提升效果[J].中国药业,2024,33(S02):249-251.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)