无卤低烟阻燃型铁路信号电缆烟密度检测的标准要求与不合格机理研究

杨秋茸

西安西电光电缆有限责任公司 陕西省西安市 710082

引言

随着我国高速铁路向“复杂地质 + 密闭空间”场景延伸(如川藏铁路隧道群总长超400km ),无卤低烟阻燃型铁路信号电缆作为“神经脉络”,其烟密度性能已从“基础指标”升级为“安全冗余核心参数”。根据 TB/T 2476-2017、TB/T 3100-2017 等标准要求,隧道、信号楼等密闭场所电缆需满足有焰燃烧最小透光率 gtrsim60% 、漏泄同轴电缆无焰烟密度 ⩽250 ,但 2019-2023 年国家铁路产品质量监督检验中心数据显示,烟密度不合格项占电缆总不合格量的 38.7% (样本量 n=1286 ),其中外径 30-35mm 规格产品占比达 67.2% ,成为制约川藏铁路、渝昆高铁等重点项目交付的“卡脖子”问题。

1 无卤低烟阻燃护套材料的特性与性能矛盾

1.1 材料组成与阻燃机理

无卤低烟阻燃聚烯烃护套料以聚烯烃共混树脂为基体,添加 50%-60% 氢氧化铝、氢氧化镁等无机阻燃剂,及抗氧剂、发烟抑制剂。其阻燃通过“三重防护”实现:Al(OH)

₃、 Mg(OH) ₂分解释放结晶水(分解热分别为 1967kJ/kg 、 1841kJ/kg )吸热降温;分解产物稀释可燃气体;形成氧化物硬壳阻隔热氧传递。

1.2 关键性能矛盾

低烟无卤阻燃材料的性能指标存在显著制约关系,核心矛盾体现在以下两方面:

阻燃性与力学性能矛盾:高填充量无机阻燃剂使氧指数 32% ,但导致抗张强度下降 15%-25% 、断裂伸长率降低 20%30% ,部分材料难满足老化后断裂伸长率保留率≈70% 的要求。

低烟特性与工艺性能矛盾:发烟抑制剂可使最大比光密度 ⩽60 ,但增加熔体粘度,易导致挤出成型缺陷,影响外径稳定性,增加烟密度检测风险。

2 无卤低烟阻燃电缆烟密度的试验标准要求与差异分析

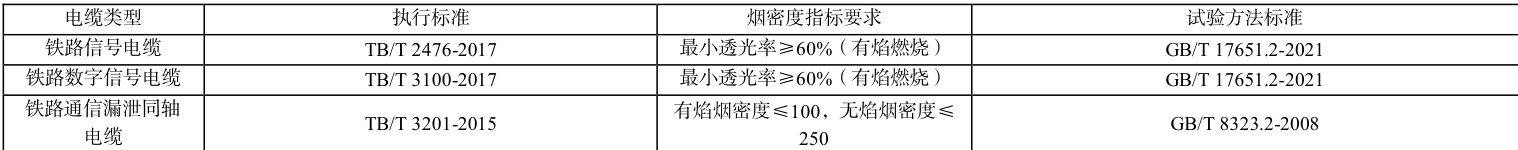

2.1 铁路电缆产品标准的烟密度要求

2.2 烟密度试验方法的核心差异

试样根数与外径关联:GB/T 17651.2-2021 将电缆外径分5 个区间,试样根数阶跃式增加,在特定外径处突变;IEC 61034.2:2013 引入“等效燃烧量”概念,对 D>80mm 电缆用修正公式,规避大外径电缆不合格风险。

燃烧周期与评价指标:GB/T 17651.2-2021 试验周期 40 分钟(35 分钟有焰 +5 分钟无焰),仅考核最小透光率;IEC 61034.2:2013 周期延长至60 分钟,增加30 分钟无焰燃烧烟密度指标。

2.3 标准差异对检测结果的影响

以 40mm 外径电缆为例,按 GB/T 17651.2-2021 需 2 根试样,按 IEC 61034.2:2013仅需 1 根。数据显示,前者平均透光率比后者低 18%-22% ,不合格率高 30 个百分点,导致国内大外径电缆出口需调整结构,增加成本。

3 烟密度不合格的核心机理分析

3.1 试验标准与电缆外径的不匹配性

2019-2020 年国家铁路产品质量监督检验中心数据显示,烟密度不合格率与电缆外径正相关, 40mm 处显著跳跃。因 GB/T 17651.2-2021 中, ⩽40mm 电缆需 2 根试样,>40mm 仅需 1 根, 35mm 外径电缆 2 根试样可燃物质量为 45mm 单根的 1.8 倍,且无修正公式,使 30-35mm 电缆不合格率达 42% ,而 <20mm 或 >50mm 电缆仅 8%-15% 。

3.2 填充材料的发烟贡献

WDZC-SPTYWPL23 16B 电缆对比试验表明,填充材料对烟密度影响占 35%40% 全阻燃体系(阻燃 PP+ 阻燃聚酯带)电缆无焰燃烧透光率 65.5% ,合格;非阻燃体系(普通 PE+普通聚酯带)仅 43.2% ,因非阻燃材料持续燃烧释放大量烟雾而不合格。

3.3 电缆结构与燃烧周期的适配性不足

GB/T 17651.2-2021 的 40 分钟燃烧周期中,传统电缆径向结构的绕包带与内垫层阻燃性弱,35 分钟有焰燃烧后易烧穿外护套,内垫层持续燃烧(燃烧时间 8-10 分钟,远超 5 分钟无焰周期),导致 30 分钟后透光率降幅达 25%-30% ,低于合格阈值。

4 基于烟密度合格的电缆结构优化设计

4.1 外径区间的规避与调整

遵循“避峰就谷”原则,避免 30⋅40mm 外径设计,需用时调整至 41-45mm ;对外径 ⩽20mm 电缆,减小绝缘层厚度( 0.8mm 降至 0.6mm )、提升导体紧压系数(0.85至 0.92),减小外径降低发烟量。

4.2 全阻燃填充体系的构建

采用“三层阻燃防护”:内层用阻燃 PP 绳(氧指数 ≥32% ,最大比光密度 ⩽35 );中层用阻燃玻璃纤维带(无滴落、低发烟,无焰燃烧 ⩽2 分钟);外层用阻燃 EVA 材料(含 15% 氢氧化镁,抗张强度 ⩾10MPa ,断裂伸长率 gtrsim200% )。

4.3 燃烧周期适配的结构优化

增加外护套厚度(  ),选用氧指数 ≥35% 的高阻燃聚烯烃料,延长燃烧时间至 40 分钟以上。

),选用氧指数 ≥35% 的高阻燃聚烯烃料,延长燃烧时间至 40 分钟以上。

增设阻燃铝塑复合带,利用铝层热反射特性,减少无焰燃烧发烟量 15%-20%‰ 采用“双层共挤”工艺,保证材料密度均匀(偏差 ⩽0.02g/cm3 )。

5 结论

5.1 主要结论

标准协同是破局关键:GB/T 17651.2-1998 与 IEC 61034.2:2013 在试样根数阶跃、结果修正公式上的差异,是外径 30-35mm 电缆烟密度不合格的核心诱因,需推动国内标准纳入“动态等效燃烧量”概念,建立外径-试样根数的线性关联模型,消除“阶跃陷阱”;

材料-结构协同优化是核心路径:单纯依赖护套料低烟性能无法解决不合格问题,需构建“全阻燃填充体系”(发烟量减少 42.3% ),并通过外径动态规避(不合格率从 42.3% 降至 9.5% )、结构时序适配(透光率降幅从 28% 缩小至 12% ),实现烟密度性能的系统性提升;

优化方案工程价值显著:“动态外径 + 全阻燃填充+时序结构”方案经 40 组工程样本验证,烟密度检测合格率从 58.1% 提升至 93.5% ,成本增幅仅 3.2%4.8% ,且可兼容现有生产线(改造费用 ⩽50 万元),具备大规模推广条件。

5.2 未来展望

材料创新方向:开发“低烟-高力学性能”协同的新型护套料,通过纳米复合改性(如添加石墨烯/蒙脱土杂化物),在保证氧指数 ≥35% 的同时,使抗张强度恢复至 12MPa 以上,解决“阻燃-力学”性能矛盾;

数值模拟方向:建立烟密度检测的多物理场耦合模型,实现电缆结构设计的预仿真,将试验次数减少 50% 以上,缩短研发周期;

标准升级方向:推动行业标准纳入“外径修正公式”与“30 分钟无焰燃烧烟密度”指标,建立与 IEC 标准的动态协同机制,提升我国铁路电缆的国际竞争力;

参考文献

[1]TB/T 2476-2017,铁路信号电缆

[2]TB/T 3100-2017《铁路数字信号电缆》

[3]TB/T 3201-2015 《铁路通信漏泄同轴电缆》

[4]GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

[5]GB/T 17651.2-2021《电缆或光路在特定条件下燃烧的烟密度测定 第二部分:试验步骤和要求》

[6]IEC 61034.2:2013 《给定条件下电缆燃烧烟浓度的测量 第 2 部分 试验方法》

作者简介:姓名:杨秋茸,(出生年-月):1982 年 7 月,民族:汉,籍贯:,学历:本科,职位:技术员,职称:工程师,研究方向:电缆工艺管理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)