启发探究与混合式教学模式在高校大数据课程中的应用

任芹玉

武警工程大学信息工程学院 陕西西安 710086

1 绪论

随着数字经济蓬勃发展,大数据已跃升为关键生产要素,成为推动产业升级与创新变革的核心动力。《“十四五”数字经济发展规划》中明确指出,要深化数字经济领域新工科、新文科建设,支持企业与院校共建一批现代产业学院、联合实验室、实习基地等,发展订单制、现代学徒制等多元化人才培养模式。这一规划清晰地揭示了数字经济对大数据人才培养的战略布局与急切需求。

在大数据课程的教学中,超 85% 的高校仍以传统的线下讲授作为主要教学方式。课堂上,以教师为主导,知识单向输出,学生处于被动接受状态,缺乏主动参与和思考。这种教学模式下,课程内容多围绕技术类知识点的讲解,如编程语言的语法规则、大数据框架的使用方法等,而涉及数据问题分析、算法优化等高阶思维培养的探究性内容占比极低。

以某高校《大数据分析与应用》课程为例,50 个学时中,40 学时用于理论知识讲授,仅有 10 学时安排了简单的实践操作,且多为验证性实验,学生只需按部就班完成预设步骤,无需自主思考与创新,难以掌握大数据应用的核心与本质。虽然掌握了一定的理论知识与技术操作技能,但面对真实复杂的数据场景时,可能会出现创新思维匮乏、问题解决能力不足等问题,无法满足数字经济时代对复合型大数据人才的要求。

2 启发探究与混合式教学模式

启发式教学最早可以追溯到古希腊时期,学者指出启发式教学是在教师的指导下以学生为出发点,通过教师的展示和引导激励学生主动思考[1]。启发探究式教学模式以问题为导向[2],以真实问题为锚点、教师引导为支撑、学生主动建构为核心,本质是通过“问题驱动-自主探究-合作共创-反思优化”的闭环,帮助学生在掌握知识的同时,培养分析问题、解决问题的创新思维,尤其适配大数据这类“技术操作与思维创新高度融合”的课程。

线上线下混合式教学模式又称为融合式教学或混合式学习,是将传统面对面教学与在线教学相结合的教学手段,但并非“线上资源堆砌+线下课堂拼凑”的简单组合,而是以提升教学效率与学习效果为目标,以学生能力培养为核心,通过系统化设计“线上-线下”教学环节、整合多元化教学资源,实现“自主学习与互动探究”深度融合,“知识传递-实践内化-反馈优化”全流程闭环的教学模式。将传统面对面教学与在线教育相结合,以满足学生多样化的学习要求[3]。线上线下混合式教学模式创造了一个灵活的学习环境,使学生能够在不同时间和地点自主学习,并利用线上线下的教学活动进行互动与合作[4]。

3 启发探究与混合式教学模式在大数据课程中的应用路径

高校大数据课程体系分为通识启蒙-专业核心两个层级,不同层级课程的教学目标、学生基础差异显著。需基于混合式教学“线上线下协同”的逻辑,嵌入启发探究式教学“问题驱动、自主建构”的核心思路,设计分层、闭环的应用路径,实现“技术能力”与“创新思维”的同步培养。

3.1 按课程层级设计应用路径

1)通识类课程:低门槛探究,激发学习兴趣

通识类课程面向非大数据专业学生,核心目标是“建立大数据认知,提升大数据思维”,可降低大数据技术操作门槛,以“生活场景化探究”为核心,搭配轻量化线上线下混合教学设计。

以《大数据导论》课程为例,线上环节进行知识铺垫和探究预热。课前,通过 MOOC 平台或雨课堂推送“大数据生活化案例”微视频(每段 4-5 分钟),如“外卖平台如何优化配送路线”“社交软件如何影响推荐内容”;同步发布“低技术门槛探究任务”——“分析校园食堂就餐数据的规律”,提供预处理后的Excel 格式数据(含日期、就餐时段、就餐人数字段),要求学生线上完成“数据浏览+初步统计”,并在讨论区提交 1 个“想通过数据解答的问题”(如“周末与工作日的就餐高峰是否有差异?”)。

线下环节结合启发探究式教学方法,从线上的讨论问题入手,结合教学内容抛出“开放性探索问题”,通过“案例+疑问”激发探究兴趣。例如,播放 1 分钟校园食堂就餐高峰期的实拍视频,展示“窗口排队过长”“部分窗口无人就餐”的现象;结合线上学生提交的初步疑问(如“周末与工作日就餐高峰是否有差异”),抛出核心探究问题:“如何通过采集到的食堂就餐数据,找到优化食堂窗口设置的方法?”补充说明探究目标:“不需要复杂技术,只需用Excel 分析数据规律,提出 1-2 个具体的优化建议即可”,降低学生心理门槛。

课中结合教学目标和教学内容合理安排学员自主探究,允许试错,保护学生的探究积极性,结合教师引导,提升学生对知识的理解与掌握。根据学生的探究思路与成果,教师总结提炼本讲核心知识逻辑,这样学生在实践基础上理解理论,避免了对知识的死记硬背。总结环节,避免“重总结、轻关联”,需紧密结合学生的探究过程,让理论讲解“有实例支撑”,让学生觉得“大数据不是遥不可及的技术,而是能解决生活问题的工具”

2)专业核心类课程:技术赋能探究,深化能力培养

此类课程主要是面向大三计算机类专业学生开设,核心目标是“掌握大数据知识体系,具备‘技术应用+问题分析’的双重能力”,需以“技术体系”为基础,通过混合教学模式破解“技术应用”难题。

以《大数据分析与应用》课程为例,线上环节聚焦“技术工具入门”与“业务问题初步认知”,为线下深度探究奠定技术基础、明确分析方向,避免课堂陷入“边学工具边赶进度”的困境。课前结合学生不同技术基础,通过线上平台分层次推送技术资源,例如,围绕“电商平台‘销售额波动’原因分析”这一问题,要求完成任务拆解、技术与操作。线下环节,教师针对学员提交的分析操作结果,以此问题为目标,通过“技术难点突破-小组探究实践-成果点评升华”三阶段,实现“技术赋能业务分析”的探究闭环。课后环节聚焦“探究成果优化”与“技术应用迁移”,避免“课上会做、课后就忘”,强化能力留存。

3.2 两种教学模式的全流程协同

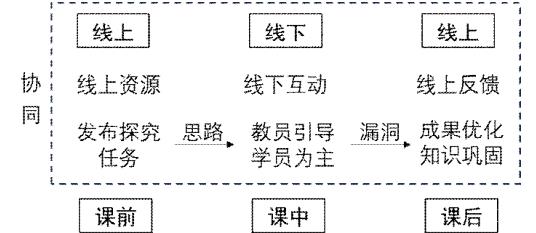

教学模式改革过程中,除区分课程层级设计外,可构建“课前-课中-课后”全环节协同机制,让启发探究贯穿混合教学始终(如图1),避免“线上线下脱节”“探究流于形式”。

图1 启发探究与线上线下混合式教学模式全流程协同

课前协同:线上铺垫为线下探究“搭框架”。一方面,通过线上资源(如算法原理视频、工具操作指南)夯实学生技术基础,避免因技术短板无法参与探究;另一方面,提前发布探究任务大纲与基础数据集,要求学生线上提交“探究思路初稿”,教师在线筛选典型思路,作为线下讨论的切入点,确保探究高效开展。

课中协同:线下互动为探究“破难点”。线下课堂需聚焦“探究深度”,避免重复线上知识。教师针对学生线上提交的探究思路,组织“头脑风暴”拓展分析维度;针对探究过程中遇到的技术或思维难点,通过“案例对比”“逻辑推导”引导学生自主突破;同时鼓励小组间交叉点评探究方案,通过多视角碰撞激发创新思维。

课后协同:线上反馈为探究“补漏洞”。课后线上环节需实现“探究成果优化”与“知识巩固”的双重目标。学生线上提交完整探究报告与技术成果(如代码、图表),教师结合“探究过程完整性”“技术应用准确性”“结论合理性”三维度评分,标注需改进的细节;同步推送“探究拓展资源”(如“同类型大数据项目案例”),引导学生对比学习,反思自身方案的不足;最终形成“线上铺垫-线下探究-线上优化”的闭环,确保探究深度与学习效果。

4 结语

本研究针对高校大数据课程教学痛点,探索启发探究式与线上线下混合式教学模式的融合路径,得出两方面核心应用路径:其一,两种教学方法的协同需适配课程层级差异,通识类课程以“生活场景问题”为切入点,通过轻量化混合教学,激发非技术专业学生兴趣;专业核心类课程以“技术赋能业务”为逻辑,依托线上技术预习与线下深度探究,实现“算法应用+思维创新”双提升。其二,“课前线上铺垫-课中线下探究-课后线上优化”的闭环机制,是突破传统教学“方法单一、知行脱节”的关键,能有效提升学生学习主动性与数据素养,适配数字经济对大数据人才“技术能力 + 创新思维”的双重需求。

参考文献

[1]翁旻,邱安琪,付道美.基于 OBE 教育理念的财务管理课堂教学优化—课程案例式、启发式和探究式教学方法的研究与应用[J].《山东纺织经济》,2024,10

[2]仲伟东.“基于问题引导学生自主参与”教学模式探究—评《基于问题导向的互动式、启发式与探究式课堂教学法》[J].《教育理论与实践》,2024,44(8)

[3]曾霖,杨壁苑.新工科背景下的线上线下混合式教学改革研究与探索:以“数据科学与大数据技术”专业为例[J].现代信息科技,2024,8(4)

[4]符波,刘和,张衍等.“环境工程微生物学”面向深度学习的线上线下混合式教学与翻转课堂的探索与实践[J].微生物学通报,2023,50(8)

作者简介:任芹玉(1989-),女,汉族,陕西宝鸡人,讲师,硕士研究生。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)