HPM视角下高中数学学科德育的实践与探索

林燕敏

清远市佛冈县佛冈中学 511600

引言

随着我国基础教育课程改革的深入推进,“立德树人”的根本任务愈发凸显其核心地位。《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》明确要求,数学教育应引导学生“了解数学的发展历程,感悟数学的价值,提升学生的学科精神、应用意识和人文素养”[1]。学科德育,即挖掘各学科内在的德育元素并将其有机融入教学全过程,已成为实现这一目标的关键途径[2]。

一、HPM 与数学学科德育的理论关联及价值

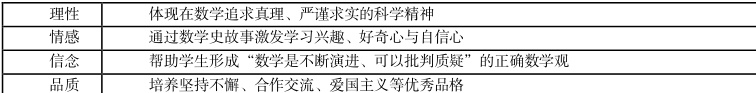

HPM 并非简单地将数学史作为趣闻轶事添加到课堂中,其核心在于通过历史相似性,重构知识的发生发展过程,让学生重蹈人类思维的“关键步子”,从而实现知识、能力与情感态度价值观的协同发展。汪晓勤教授将其德育价值归纳为“理性、情感、信念、品质”四个维度[3],构成了一个完整的德育目标体系。

二、基于HPM 的高中数学学科德育现实困境

尽管理论上的重要性已被广泛认同,但在教学实践中,基于HPM 的学科德育仍面临诸多挑战,主要体现在以下三个方面:

1.德育素材挖掘不深,资源开发不足。许多教师对数学史的掌握多停留在表面故事,对于数系扩充背后的深刻动因、不同文明(如中国《九章算术》中的方程思想)的贡献以及复数在电磁学、量子力学等现代科技中的应用知之甚少。这导致素材选取单一,难以全面展现数学的文化价值与应用价值,德育渗透流于形式。

2.德育渗透方式显性化,缺乏深层融合。教学中常采用“附加式”讲述卡丹、欧拉等数学家的故事,或“复制式”直接使用历史上的数学问题。这些方式虽操作简便,但往往与核心知识的探究过程脱节,未能引导学生体验历史上的关键困惑与突破,使得德育成为“课后甜点”而非“主食营养”,难以触及学生的深层思维与情感。

3.德育价值评估缺失,教学效果难以衡量。德育的效果是隐性的、长期的,目前缺乏科学有效的评估工具和标准。教师难以判断一堂课是否真正提升了学生的理性精神或科学品质,这在一定程度上削弱了教师深入实践HPM 德育的积极性,使得教学改进缺乏依据。

三、HPM 视角下高中数学学科德育的突破策略针对上述困境,结合已有研究成果,本文提出以下策略:

1.加强教师 HPM 素养培训,提升德育设计能力。教师培训项目应增设HPM 相关课程,帮助教师系统学习数学史知识,掌握史料解读与教学化加工的方法。培训应注重案例研讨,让教师学会如何从“知识源流”“学科联系”“社会角色”“多元文化”等多维度挖掘德育素材。

2.建立 HPM 学习共同体,协同开发德育资源。鼓励一线教师与数学史专家、教研员组成研究共同体。专家提供史料支撑与理论指导,教师贡献教学智慧与实践场域,共同开发像“数系扩充”这样的单元HPM 教学案例库,实现资源共享与智慧共生。

3.开展指向德育的课例研究,精细化教学设计。以“问题”为导向,精心设计教学环节。例如,在复数引入时,不直接给出虚数单位i,而是通过重构历史上的“拆数游戏”(如卡丹问题),制造认知冲突,让学生亲身经历“在实数范围内无解”的困境,从而自然萌生“创造新数”的需求,在此过程中体验数学创新的理性之美。

四、教学案例实践:以“数系的扩充和复数的概念”为例

1.问题情境(历史重构,制造认知冲突)

呈现改编自数学史的问题:“将10 分成两部分,使其乘积为40”(源自卡丹《大术》)[4]。引导学生列出方程x(10-x)=40 ,并化简为ݔ 2-10x+40=0 。利用求根公式,自然引出“负数开平方”这一历史上令数学家困惑的难题。

【德育设计意图】重现历史关键问题,让学生与历史上的数学家产生“情感共鸣”,培养敢于面对疑难的科学精神(品质、情感)。

2.数系的扩充(回顾历史,感悟理性规则)

引导学生回顾从自然数集到实数集的扩充历程(如“欠债”导致负数的引入,“正方形对角线”导致无理数的引入)。总结数系扩充的“规则”:①增加新元素;②原有运算律仍然适用;③解决原有数系中的某些运算障碍。

【德育设计意图】让学生理解数学发展并非任意妄为,而是遵循着严谨的“规则”,体现了数学的理性精神。同时,感受数学是一个不断扩展、包容的开放体系(信念)。

3.新知构建(类比历史,自主“创造”)

引入新数:类比之前扩充的“规则”,引导学生大胆提出“引入一个新数 i,规定其平方等于-1”来解决问题。介绍欧拉引入符号i 的历史,并说明“虚数”之“虚”并非“无用”,而是历史的误会。

介绍欧拉:简要介绍数学家欧拉的生平及其在复数理论化中的卓越贡献,尤其强调其即使在失明后仍坚持研究的坚韧不拔的科学精神。

【德育设计意图】让学生体验“再创造”的过程,感受主动建构知识的成就感(情感)。通过数学家的故事,进行人格熏陶和品质教育。

4.巩固与拓展(联系文化,深化价值认同)

在课后作业中设置探究题:“查找关于复数的史料(如:中国数学家何时接触并研究复数?复数在现代科技如量子力学、电路分析中有何应用?),将你的发现与同学分享。”

【德育设计意图】将数学置于更广阔的文化与科技背景中,让学生体会数学的应用价值和文化价值,感受中国数学家的贡献,增强民族自豪感和家国情怀。

五、结论与展望

将 HPM 视角深度融入高中数学教学,是落实学科德育的有效途径。它使德育不再是生硬的说教,而是成为与数学知识发生发展过程相伴相生的自然产物。通过挖掘数学史中蕴含的理性、情感、信念与品质元素,并采用重构式、顺应式等教学策略,教师能够引导学生在掌握知识的同时,感悟数学精神,陶冶个人情操。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(2017 年版2020 年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]沈中宇,岳增成,栗小妮.基于数学史的高中数学学科德育:现状、困境与策略[J].数学教育,2024(7):10-12.

[3]汪晓勤.HPM:数学史与数学教育[M].北京:科学出版社,2017.

[4]汤高敏.数学史融入高中数学课堂的实践探讨[J].教育教学,2024(11):9-15

作者简介:林燕敏(1996-07)女,汉族,广西贵港高中数学教师,硕士研究生。学科教学。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)