建筑企业通过政治思想理论学习促进科技创新的实践探索

高洪吉

中铁十四局集团隧道工程有限公司 山东济南 250014

引言:建筑业作为国民经济支柱产业,其发展水平直接影响国家现代化进程,2023 年《政府工作报告》明确提出“推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级”,住房和城乡建设部《“十四五”建筑业发展规划》进一步强调“以科技创新引领建筑业高质量发展”,当前,建筑企业普遍面临核心技术自主性不足、创新机制不完善等瓶颈,亟须通过思想引领突破发展桎梏。政治思想理论学习作为凝聚共识、激发动能的重要手段,能够为企业科技创新提供价值导向、战略支撑与组织保障,本文基于国家战略导向与行业转型需求,系统分析政治思想理论学习对建筑企业科技创新的赋能机制,探索符合时代特征的实践路径。

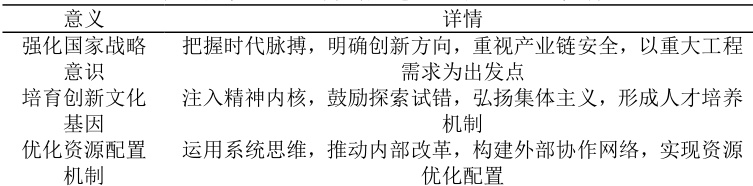

1 建筑企业进行政治思想理论学习的意义

1.1 强化国家战略意识,锚定科技创新方向

当前建筑行业正处于从传统建造向智能建造转型的关键时期,企业科技创新活动迫切需要在国家宏观战略指引下找准发展定位,政治思想理论学习为建筑企业提供了把握时代脉搏、理解国家意图的重要窗口,使企业能够在纷繁复杂的技术发展路径中准确识别主攻方向(见表 1)。深入学习党的二十大报告关于建设现代化产业体系的论述,建筑企业能够清晰地认识到绿色建筑、装配式建筑、建筑工业化等领域在国家发展大局中的战略地位,这种认识高度直接影响企业研发投入的精准度,避免了盲目跟风或低水平重复建设。国家战略意识的强化还体现在企业对产业链安全的深刻理解上,通过系统学习新发展理念,建筑企业逐渐认识到攻克“卡脖子”技术的紧迫性,将 BIM 软件国产化、高性能建筑材料研发、智能建造装备制造等关键环节作为技术创新的优先领域[1]。这种战略自觉源于对国家安全观的深刻把握,使企业的创新活动超越了单纯的经济效益考量,上升到服务国家发展大局的高度。

1.2 培育创新文化基因,激发人才内生动力

建筑企业的科技创新归根结底依靠人才驱动,而人才创新活力的释放需要良好的文化土壤,政治思想理论学习为企业注入了“敢为天下先”的精神内核,营造出鼓励探索、包容试错的创新生态。在学习革命先辈攻坚克难精神的过程中,技术人员深刻领悟到创新就是要打破常规、挑战权威,这种精神认同转化为实际工作中敢于提出颠覆性设想的勇气,同时,辩证唯物主义世界观的树立,让研发团队能够正确看待失败,将每一次技术试验的挫折视为接近真理的必经之路,而非个人能力的否定。创新文化的培育还体现在对集体主义精神的弘扬上。通过学习社会主义核心价值观,建筑企业员工逐渐摒弃了技术保守主义,愿意将个人智慧贡献给团队共享。在重大技术攻关项目中,不同专业背景的技术人员能够放下门户之见,围绕共同目标形成合力,这种文化氛围的形成,很大程度上得益于政治思想理论学习中对“人类命运共同体”理念的深入理解,使技术人员认识到创新成果的价值在于造福社会而非个人独享。

1.3 优化资源配置机制,提升创新协同效能

科技创新是一项系统工程,需要人力、物力、财力等各类资源的有机整合,政治思想理论学习赋予建筑企业管理者系统思维能力,能够运用马克思主义哲学原理分析创新要素之间的内在联系,打破传统的部门分割格局。在学习全面深化改革相关论述后,企业领导层深刻认识到体制机制障碍是制约创新效能的关键因素,开始着手推动组织架构的扁平化改革。技术研发部门获得了更大的资源调配权限,能够根据项目需要灵活组建跨部门团队,避免了以往因行政层级导致的决策延误。资源配置优化还延伸到了企业外部协作网络的构建上,通过学习开放发展理念,建筑企业认识到封闭式创新模式的局限性,主动寻求与外部创新主体的深度合作。企业不再将供应商、分包商仅仅视为业务伙伴,而是将其纳入创新生态系统,共同参与新技术、新工法的研发,这种开放式创新模式的形成,源于对合作共赢理念的深刻理解。在具体实践中,建筑企业通过设立联合创新基金、共享实验设施、互派技术人员等方式,实现了创新资源在更大范围内的优化配置,显著提升了整个产业链的创新能力。

表1 建筑企业进行政治思想理论学习的意义分析

2 建筑企业通过政治思想理论学习促进科技创新的实践路径

2.1 构建“学思用贯通”的理论学习体系

建筑企业在推进政治思想理论学习与科技创新深度融合的过程中,关键在于建立一套能够将抽象理论转化为具体创新方法的学习体系,企业组织技术骨干定期研读马克思主义哲学原著,重点学习唯物辩证法中关于矛盾分析、否定之否定等核心观点,引导技术人员运用哲学思维审视技术难题。在解决大体积混凝土裂缝控制这一行业难题时,技术团队运用矛盾的主要方面与次要方面理论,识别出温度应力是导致裂缝的主要矛盾,进而研发出分层浇筑、智能温控等创新工法[2]。

理论学习体系的构建还包括建立问题导向的研讨机制,企业每季度召开“理论指导创新”专题研讨会,邀请技术人员分享运用政治思想理论解决实际问题的案例。在研讨过程中,参与者不仅要阐述技术方案本身,更要说明理论思维在方案形成中的作用,这种做法促使技术人员主动思考理论与实践的结合点,避免了理论学习流于形式。

2.2 打造“政产学研用”融合创新平台

建筑企业认识到,仅凭自身力量难以实现重大技术突破,必须构建开放式创新生态系统,企业以共同的政治信念为纽带,联合志同道合的高校、科研院所组建创新联盟。在选择合作伙伴时,企业不仅考察其技术实力,更重视其对国家战略的认同度,确保合作各方在创新方向上保持一致[3]。某大型建筑企业与高校联合成立的“绿色建造技术创新中心”,双方技术人员定期开展联合党建活动,在思想交流中碰撞出创新火花,成功研发出多项节能建材新产品。融合创新平台的运作机制充分体现了协同共享理念,企业将自身的工程实践数据向合作高校开放,为理论研究提供真实场景;高校则将最新研究成果优先在企业项目中试验应用,加快了成果转化进程。平台建立了联合培养机制,企业技术人员可以带着工程难题到高校攻读学位,高校师生则深入施工现场开展研究,这种深度融合模式打破了产学研各自为政的传统格局,实现了知识、人才、资源的自由流动,平台还定期举办面向全行业的技术论坛,将创新成果向更大范围推广,体现了建筑企业的社会责任担当。

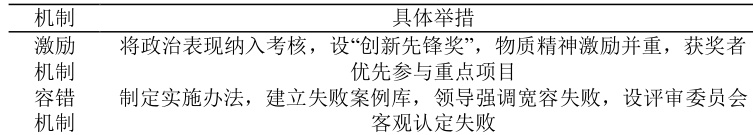

2.3 完善“激励+容错”的制度保障机制

科技创新的高风险特性要求建筑企业建立相应的制度保障,既要激发创新热情,又要为创新失败提供缓冲(见表 2)。企业将政治表现纳入科技创新考核体系,对在技术攻关中展现出坚韧意志、团队精神的员工给予额外加分。设立“创新先锋奖”,重点表彰那些敢于挑战技术权威、勇于承担创新风险的技术人员。奖励机制不仅包括物质激励,更注重精神激励,获奖者可以优先参加国家重点工程建设,在更大平台上施展才华。容错机制的建立体现了实事求是的思想路线,企业制定了《科技创新容错纠错实施办法》,明确规定对于符合创新规律、程序规范但未达预期目标的项目,不追究相关人员责任,建立创新失败案例库,组织技术人员分析失败原因,将失败经验转化为宝贵财富。企业领导在各类会议上反复强调,创新失败不等于工作失误,营造了宽容失败的文化氛围,在实际操作中,企业设立了创新项目评审委员会,由技术专家、管理人员、职工代表共同组成,对创新失败进行客观公正的认定,避免了简单化、一刀切的处理方式。

表2 “激励+容错”制度保障机制的具体内容

2.4 培育“数字工匠”复合型人才梯队

面对建筑业数字化转型的时代要求,企业着力培养既有扎实技术功底又具备战略思维的复合型人才。企业制定了“双提升计划”,要求技术人员在提升专业技能的同时加强政治理论修养。定期组织技术骨干参加党校培训,学习国家宏观政策、产业发展战略,培养其站在全局高度思考问题的能力。在培训内容设计上,将 BIM 技术应用、人工智能算法等前沿技术知识与新发展理念、数字中国战略等理论内容有机结合,使学员在掌握技术工具的同时理解其战略意义。人才培养机制还注重实战锻炼与梯队建设。企业实施“创新导师制”,由资深专家担任青年技术人员的成长导师,不仅传授技术经验,更注重价值观引导,在重大创新项目中,有意识地安排不同年龄层次的技术人员组成团队,老中青结合,优势互补,建立技术人才成长档案,跟踪记录其在创新项目中的表现,作为职称评定、岗位晋升的重要依据,企业还与高校合作开设“数字建造工程师”定向培养班,从源头上培养适应未来发展需要的创新人才,确保企业创新能力的可持续发展。

结束语:建筑企业的科技创新实践表明,政治思想理论学习不仅是思想武装的过程,更是推动技术突破、管理变革与产业升级的系统工程,通过强化国家战略对接、优化创新生态构建、完善制度保障体系,建筑企业能够将政治优势转化为创新优势,在智能建造、绿色低碳等前沿领域实现跨越式发展。面向未来,建筑企业需持续深化政治思想理论学习与科技创新的深度融合,以思想破冰引领行动突围,为行业高质量发展注入持久动能。

参考文献:

[1] 任玉军. 浅谈新形势下如何加强建筑企业干部队伍的思想建设[J].活力,2021,(17):119-120.

[2] 杨英龙. 国有建筑企业思想政治工作和企业文化建设的融合[J].东方企业文化,2021,(S2):33-34.

[3] 钟泉. 浅谈新形势下如何加强建筑施工企业思想政治工作[J].四川建筑,2019,39(03):287-288.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)