广南县高峰牛犊牛腹泻的病因诊断及中西医结合治疗效果比较研究

寸树宝

广南县检验检测所 云南 文山 663300

牛犊期腹泻是影响养殖效益和成活率的常见病,病因复杂,传统西药虽常用于抗感染与补液,但存在疗程长、副作用大和复发率高的问题。中兽医药因毒副作用小、调节全面,联合西药应用可为牛犊腹泻提供更好的治疗方案,保障牛群健康及养殖业可持续发展。

一、广南县高峰牛饲养概况

广南县位于东经 104∘31′-105∘39′ 、北纬 23∘29′-24∘28′ ′,属肉牛黄金养殖带,拥有草地 356.8 万亩,是发展养牛业的重要资源基础。高峰牛饲养历史悠久,早在 2000多年前当地群众已开始驯养,该品种为州世居少数民族长期培育形成的地方黄牛,2011 年被评为“六大名牛”,并列入《中国畜禽遗传资源志·牛志》,命名为“牛(高峰牛)”,属国家级肉牛品种遗传保护资源,主产区即在广南县。2024 年,广南县全县肉牛存栏 35.31 万头、出栏 13.94 万头,牛肉产量 1.41 万吨,产业产值达11.28 亿元。全县规模养殖主体 123 个,存栏 6.12 万头,其中存栏 1000 头以上牛场 2个、500 头以上 6 个、100 头以上 95 个。广南县还拥有国家级龙头企业 1 个、国家级农民合作示范社 1 个、省级标准化养殖示范场 3 个。在基层养殖中,旧莫乡发展较为突出,在辖区内有多家规模高峰牛养殖基地,比如广南县盛滢养殖农民专业合作社于2023 年6 月荣获国家级农民合作示范社,养殖高峰牛 388 头,其他规模小一些的合作社如秧苗恒源养牛合作社、林兴合作社和永宜养殖场分别饲养高峰牛 75 头、97 头和113 头,对推动品种保护和农户增收具有积极作用。

二、犊牛腹泻的病因诊断及中西医结合治疗效果比较

(一)研究对象

本研究病例来源于广南县旧莫乡三家规模化养殖主体,分别为秧苗恒源养牛农民专业合作社(75 头)、林兴养殖合作社(97 头)和永宜养殖场(113 头),三场合计饲养高峰牛 285 头,其中犊牛 80 头,是本研究的主要调查群体。研究时间为 2022 年3 月至 2024 年 5 月,共收集腹泻病例 80 例,均来自上述三家养殖场。根据临床症状严重程度分为轻度 31 例、中度 37 例、重度 12 例。所有病例资料均采用Excel建立数据库,并通过SPSS 26.0 进行χ²检验与t检验,比较不同治疗方式下的疗效差异,确保结果的科学性与可靠性。

(二)症状

牛犊腹泻在临床上表现为粪便性状和全身症状的多样化。多数患犊初期粪便由稀薄逐渐转为水样,颜色多呈淡黄或灰白,部分伴有黏液、未消化饲料残渣或少量血丝,排便频繁且量多,粪便腥臭明显。由于长期腹泻,患犊常出现精神沉郁、食欲减退或完全废绝,继而出现被毛粗乱、反应迟钝、消瘦消瘁等表现。严重者因体液与电解质丢失过多,常伴随明显的脱水体征,如眼球下陷、皮肤弹性差、口鼻干燥,体温波动不一,多数偏低,少数因继发感染呈现发热。部分病例还可见心率加快、呼吸急促、四肢乏力甚至站立困难。

本研究纳入观察的广南县 80 例高峰牛犊腹泻病例临床症状主要表现在粪便性状和全身反应两方面。结果显示,62 例( 77.5% )粪便呈稀薄水样,14 例( 17.5% )粪便夹有黏液或血丝,另有 9 例( 11.3% )可见未消化饲料残渣。排便频率增加显著,每日4~9 次不等,伴有明显腥臭。全身症状方面,50 例( 62.5% )表现为精神沉郁、食欲下降,21 例( 26.3% )完全废绝,同时伴随被毛粗乱、体况消瘦。脱水体征常见,其中 55 例( 68.8% )出现眼球下陷、口鼻干燥和皮肤弹性减退,10 例( 12.5% )为重度脱水,伴站立不稳甚至卧地不起。体温方面,47 例 58.8% )低于 38∘C ,23 例( 28.8% )高于 39.5∘C ,提示部分病例存在继发感染。另有 15 例( 18.8% )伴随呼吸急促、心率加快等并发症状。中兽医学辨证结果显示,大多数病例属“脾胃虚弱、湿邪困脾”证候,表现为口渴喜饮、舌苔厚腻或淡白、脉象虚弱。整体提示牛犊腹泻不仅损害消化系统,还易诱发酸碱失衡和电解质紊乱,若治疗不及时,病死率可达 12.5% 。整体提示牛犊腹泻不仅损害消化功能,还常伴酸碱失衡及电解质紊乱,若不及时治疗,病死率较高。

(三)病因诊断与判定

诊断牛犊腹泻应综合流行病学调查、临床症状、实验室检测及解剖学检查。首先,通过调查发病牛犊的饲养环境、饲料水源及季节气候情况,结合群体中发病率和传播特点,初步判断其流行病学特征。临床上重点观察粪便性状、排便频率及全身症状,如脱水程度、体温变化、精神状态等,以辅助临床诊断。实验室方面,可通过粪便涂片、培养及 PCR 检测明确病原类别,并结合血液学与电解质分析,判断机体酸碱平衡及脱水严重程度。在死亡牛犊中,解剖检查具有重要价值:常见肠道充血、水肿,肠黏膜糜烂或出血,胃肠内含稀薄液体或未消化乳凝块,部分病例可见淋巴结肿大、肝脾轻度肿大等改变。综合流行病学、临床症状、实验室检测和解剖学结果,可较为准确地判定牛犊腹泻的病因与性质,为后续治疗方案提供依据。经过综合诊断提示,广南县旧莫乡高峰牛犊牛腹泻的病因具有多因素并存的特点,以病毒与细菌感染为主,寄生虫及不良饲养管理条件为重要诱发因素,多病因叠加共同导致发病率较高。

(四)治疗方案设计及疗效比较

研究将研究对象分为中医治疗组、西医治疗组、中西医结合治疗组三组,分别采取对应的治疗方式,并比较治疗效果。

1.治疗方案设计

(1) 西医治疗组

① 补液与纠正酸碱失衡:根据犊牛脱水程度分层处理,轻度脱水口服补液盐(ORS),中重度脱水静脉输注 5% 葡萄糖氯化钠溶液、乳酸林格液,按 80-120mL/kg 计算,分次滴注,同时监测血电解质。 ② 抗感染治疗:依据药敏实验结果,对细菌感染病例首选头孢噻呋钠( 2mg/kg ,肌注,每日 1 次,连用 5 天),对混合感染病例加用恩诺沙星( 5mg/kg ,肌注,每日 1 次,连用 3–5 天)。 ③ 止泻与保护胃肠黏膜:口服蒙脱石散( 0.3g/kg ,每日 2 次),必要时辅以次碳酸铋以收敛止泻。 ④ 营养支持与维生素补充:静脉补充维生素C( 0.1g/ 次)、维生素B复合物(肌注,每日1 次),以增强机体抗氧化和代谢能力。

(2)中医治疗组

中医治疗以健脾化湿、清热解毒为原则。处方选用“黄连解毒汤”加减:黄连、黄芩、黄柏、栀子、白术、茯苓、甘草等。煎煮取汁灌服,每日 2 次,连用 5–7 天。配合中药粉剂(如黄芩粉、石榴皮粉)拌饲,增强止泻与收敛作用。

(3)中西医结合治疗组

采取与西医组相同的补液、抗感染及营养支持方案,重点在急性期快速控制病情、恢复体液平衡。在西医常规支持治疗基础上,联合中药治疗。处方以“健脾祛湿、清热解毒”为原则,常用药材为黄连、黄芩、白术、茯苓、山药、木香、甘草。每日煎煮取汁 200mL ,分 2 次灌服,连用 5–7 天。在饲料中添加石榴皮粉、诃子粉各 5 g/日,起收敛固肠作用。部分病例在病情允许时,针刺足三里、天枢、关元穴,每次留针 20 分钟,每日 1 次,连用 3–5 天,增强胃肠动力与免疫功能。同时实施综合护理措施,比如保持牛舍清洁干燥,提供温水饮用,避免寒湿刺激,同时加强犊牛初乳喂养,提升机体抵抗力。

2.疗效评定标准

(1)显效:腹泻停止,粪便恢复正常,精神食欲改善,7 天内治愈;

(2)有效:腹泻明显减少,粪便性状改善,恢复时间 7–10 天;

(3)无效:症状无明显改善或加重。

3.治疗结果比较

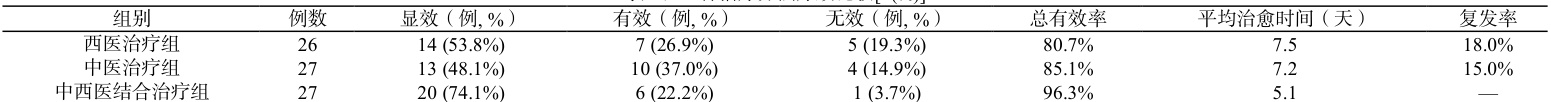

表 1:三种治疗方法疗效比较 [n(%)]

结语:

本研究围绕广南县高峰牛犊牛腹泻这一制约当地特色肉牛产业发展的关键问题,通过系统的病因筛查与治疗效果验证,明确了该区域犊牛腹泻的核心致病因素——既包含致病性大肠杆菌、隐孢子虫等病原微生物感染,也与早春低温潮湿的养殖环境、犊牛初生期营养供给不足(如初乳饲喂延迟)等非感染性因素密切相关,且多因素协同作用显著提升了发病风险,这为后续针对性防控提供了精准的病因依据。

在治疗效果比较中,研究结果显示,西医组在急性期控制症状方面较快,但耐药风险和复发率偏高;中医组在调理脾胃、改善整体状态方面效果较好,但起效相对缓慢。中西医结合治疗组的总有效率为 96.3% ,明显高于西医组( 80.7% )和中医组( 85.1% )。该组平均治愈时间(5.1 天)明显缩短,复发率最低( 5.0% ),说明中药与西药联合应用在控制感染、改善肠道功能和提升机体免疫力方面具有优势。联合应用既发挥了西药抗感染和补液纠正的速效,又利用中药的综合调节作用,取得更理想的临床效果,可作为广南县高峰牛养殖场的首选防治模式。

本研究不仅明确了广南县高峰牛犊牛腹泻的病因特征,更验证了中西医结合治疗的实用性与优势。该成果可直接为当地基层兽医提供标准化的“病因诊断-分级治疗”方案,助力降低犊牛死亡率、减少养殖经济损失;同时也为西南山区特色肉牛品种的腹泻防控提供了参考范式,后续可进一步扩大样本量、优化中医方剂配伍,为推动区域肉牛产业健康可持续发展提供更坚实的技术支撑。

参考文献:

[1] 韦福民.牛犊腹泻病的综合防治[J].中文科技期刊数据库(全文版)农业科学,2024(3):0084-0087.

[2] 淑珍, 田卉, 白巴音仓. 牛犊腹泻的发病原因及综合防治措施[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)·农业科学, 2025, (03): 20-23.

[3]葛祥启. 牛羊病毒性腹泻的预防与治疗[J]. 北方牧业, 2025, (5): 32.

[4]张相霞. 中西医结合治疗牛羊病毒性腹泻黏膜病的临床分析[J]. 北方牧业,2023, (20): 41-42.

[5]董新真. 中西医结合治疗牛羊病毒性腹泻黏膜病[J]. 中兽医学杂志, 2023, 3:25-27, 30

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)