初中音乐教学中渗透地域特色文化的探究

何雨婷

祁东县第一中学 421600

一、引言:地域文化在音乐教育中的价值重估

(一)文化传承的教育哲学审视

在全球化与数字化浪潮冲击下,地域文化的存续面临" 去语境化 "危机。法国社会学家布尔迪厄的 " 文化资本 " 理论指出,地域文化作为隐性教育资源,其传承效度取决于教育场域的文化编码方式。祁东县地处湘桂走廊东段,其地域文化融合了楚越巫风、梅山文化与农耕文明基因,形成了以渔鼓、花鼓戏为代表的音乐文化谱系。将这些本土文化元素植入音乐教学,实质是通过教育场域的文化重构,实现传统艺术形式的现代转化。

(二)音乐教育的范式转型需求

传统音乐教学存在 " 去情境化 " 弊端:教材中的经典作品远离学生生活经验,导致审美体验的疏离感。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》提出 " 文化理解 " 核心素养,要求教学内容与地方文化资源深度联结。祁东地域音乐文化具有三大教育特质:民间性(根植于农耕生活)、活态性(仍有传承人活跃)、体验性(强调口传心授),这些特质与初中生具象思维为主的认知特点高度契合,能够有效激活音乐学习的内在动机。

二、祁东县地域特色文化的音乐教育资源谱系建构

(一)非遗音乐类文化资源的多维解析

1. 祁东渔鼓:说唱艺术的声学人类学考察

祁东渔鼓作为湖南省首批非物质文化遗产,其历史可追溯至明代" 道情" 艺术。从音乐形态看,其唱腔结构具有鲜明的地域特征:

声腔系统:以 " 渔鼓调 " 为基本腔,衍生出 " 平腔 "" 悲腔 "" 欢腔" 等变体,音域多在八度以内,适合方言演唱;

伴奏体系:以渔鼓筒(长约 80cm 的竹筒)与简板(两根竹片)为核心乐器,敲击节奏形成" 三轻一重" 的韵律特征;

文本特质:唱词多为七言四句,押祁东方言韵脚,如《刘海砍樵》中" 砍樵哥" 的" 哥" 字,实际发音接近"guo",形成独特的声韵美感。

从教育维度看,渔鼓的叙事性与互动性可转化为教学优势:其 "一人多角 " 的表演形式适合课堂角色扮演,方言唱词能帮助学生建立语言与音乐的关联意识。

2. 祁东花鼓戏:民间小戏的音乐形态学分析

祁东花鼓戏属 " 湘南花鼓 " 分支,形成于清乾隆年间,其音乐体系呈现三大特征:

声腔复合性:融合 " 川调 "(旋律性强,适合叙事)、" 锣腔 "(一领众和,具有仪式感)、" 牌子"(曲牌联缀,用于场景转换);

表演程式化:扇子功、矮桩步等身段动作与音乐节奏高度契合,如《打铜锣》中 " 收税 " 场景的锣鼓点与人物步态形成 " 节奏—动作 "同构;

地域符号性:常用乐器如大筒(类似二胡)、唢呐,其音色具有强烈的湘南辨识度,如大筒的滑音技法模仿方言声调的抑扬。

在教学中,可通过 " 声腔模唱—身段体验—剧本改编 " 的递进式活动,让学生理解戏曲音乐的综合性特征。

(二)民俗活动中的音乐文化生态考察

1. 节庆仪式音乐的功能主义解读

祁东县民俗音乐与农耕周期深度绑定:

端午龙舟号子:在归阳镇湘江段的赛龙舟活动中,号子分为 " 起桨号 "" 竞速号 "" 胜利号 " 三种,旋律音程以二度、四度为主,节奏型随划桨力度变化(如 "×××|×⋅ — |" 对应起桨动作);

中秋小调会:流行于风石堰镇的民间歌会,多演唱" 月调 "" 采茶调" 等曲牌,歌词即兴创作,如" 八月十五月光明,茶山妹子摘茶忙",体现" 歌以咏事" 的民间传统。

这些民俗音乐具有 " 情境性 " 特征,教学中可通过 " 场域还原 "策略,如用课桌模拟龙舟、用打击乐模仿锣鼓,重构音乐文化的发生语境。

2. 民间器乐的物质文化分析

祁东民间器乐可分为三大类:

吹管类:如 " 祁东唢呐 ",形制比北方唢呐略短,音色高亢明亮,常用于婚嫁迎娶,代表曲目《百鸟朝凤》在演奏中加入方言吆喝声;

打击类:" 祁东鼓吹乐 " 的锣鼓组合包括堂鼓、大锣、小钹,演奏时遵循" 三槌锣两槌鼓" 的节奏范式;

弹拨类:传统月琴(俗称 " 花鼓琴 "),琴身较小,音色清脆,在花鼓戏伴奏中承担节奏支点作用。

从乐器制作工艺看,祁东竹制乐器(如渔鼓、竹笛)的选材(当地楠竹)与处理工艺(烘烤定音)蕴含着地域智慧,可作为跨学科教学的切入点。

(三)教育资源的适配性层级模型

基于 " 文化距离—认知难度 " 二维框架,祁东地域音乐资源可划分为三个教学层级:

1. 感知层:适合初中低年级,如聆听渔鼓选段《卖货郎》,辨识方言与旋律的关系;

2. 理解层:适合初中中年级,分析花鼓戏《刘海砍樵》的 " 起承转合" 曲式结构;

3. 创造层:适合初中高年级,创编融合渔鼓节奏的校园歌曲。

这种层级划分符合皮亚杰认知发展理论,确保文化渗透的渐进性。

三、地域文化渗透的理论框架与跨学科逻辑

(一)多元文化音乐教育的理论谱系

1. 班克斯的多元文化教育四阶段模型在祁东音乐教学中可转化为:

贡献阶段:介绍祁东渔鼓艺人周春元等传承人的艺术成就;

添加阶段:在教材中增设" 祁东音乐" 专题单元;

转化阶段:用文化分析视角解读渔鼓唱词中的农耕意象;

社会行动阶段:组织学生参与非遗保护实践。

2. 管建华的" 文化相对主义" 音乐教育观

该理论强调不同文化的音乐体系具有平等价值。在教学中,可引导学生比较祁东渔鼓与陕北信天游的旋律走向差异(前者多级进,后者多大跳),理解地理环境对音乐风格的影响。

(二)具身认知理论的教学应用拓展

1. 身体参与的音乐认知机制

根据拉考夫的" 概念隐喻" 理论,设计具身体验活动:

渔鼓节奏体验:学生用手掌拍打不同部位(胸口、大腿)模拟渔鼓筒的低音与简板的高音;

花鼓戏身段训练:通过 " 矮桩步 " 练习(半蹲行走),感受戏曲音乐中附点节奏的身体表达。

2. 物质载体的认知中介作用

制作简易渔鼓的教学活动蕴含三重认知价值:

物理层面:理解竹材密度与音色的关系;

文化层面:解读筒身雕刻的" 鱼纹" 图案象征(渔业文明记忆);

审美层面:通过敲击力度控制,体验" 声情并茂" 的表演要求。

(三)音乐与美术融合的符号学基础

1. 索绪尔符号学的跨媒介应用

音乐符号(音响)与美术符号(视觉)存在同构关系:旋律线—视觉动线:渔鼓唱腔的起伏可用波浪线绘制;

节奏型—构图节奏:龙舟号子的 " 强弱弱 " 节拍对应画面的疏密分布;

音色质感—材质表现:唢呐的明亮音色可用高纯度色块表现。

2. 贡布里希" 图式—修正" 理论的启示

在音乐主题绘画中,学生先调用 " 传统音乐 Σ=Σ 古典元素 " 的认知图式,再通过观察祁东渔鼓的现代演出照片(如艺人穿休闲装表演),修正原有图式,形成对传统艺术当代性的认知。

四、教学实践策略的系统化构建

(一)课程内容的在地化重构策略

1. 国家教材的本土化改编路径

内容置换:将教材第 19 页《放马山歌》(云南民歌)替换为湖南湘潭民歌《采槟榔》,该曲采用湘中方言演唱,旋律中“徵羽宫”的音程跳进与湘潭方言“阳平声”的语调走向高度契合,且歌词中“槟榔树上摇”的生活场景能呼应湖南本土民俗;

方法创新:引入“长沙方言声调频谱图”分析民歌旋律,如《采槟榔》中“妹呀采槟榔”的唱词里,“妹”(阴平)对应sol 音,“呀”(阳平)对应 la 音,形成方言声调与旋律音程的二度上行映射关系,辅助学生理解“依字行腔”的创作逻辑;

评价拓展:增设“湘语民谣创编”任务,要求学生以《采槟榔》的五声音阶为框架,用长沙方言韵脚(如押“ang”韵:“岳麓山,桂花香”)创编反映本地校园生活的唱词,并结合竖笛演奏(对应教材第24 页实践内容)进行旋律适配,最终以方言民谣小剧场形式展示。

2. 校本课程的立体化开发模式

构建" 三维九类" 校本课程体系:

文化维度 认知维度 实践维度├─ 历史溯源 ├─ 声腔辨识 ├─ 唱腔模唱├─ 艺术分析 ├─ 乐器构造 ├─ 乐器制作├─ 当代转化 ├─ 文化比较 ├─ 创新表演

如 " 乐器构造 " 模块中,学生通过拆解废旧渔鼓筒,绘制内部结构剖面图,理解" 筒长—音高" 的物理关系。

(二)教学方法的情境化创新设计

1. 文化场域的课堂重构技术运用" 四步情境法" 教学祁东鼓吹乐:

1. 听觉沉浸:播放归阳镇婚嫁鼓吹现场录音;

2. 视觉还原:展示老照片中的鼓吹乐班服饰;

3. 身体模拟:用课桌敲击模仿锣鼓节奏;

4. 角色演绎:分组扮演" 吹手"" 鼓手"" 领队"。

2. 项目式学习的深度应用

设计" 祁东音乐文化数字档案" 项目,包含:音频库:学生录制家人演唱的民间小调;

图像集:绘制花鼓戏角色脸谱(如丑角的" 豆腐块" 脸谱);

数据库:整理非遗传承人访谈录(文字 + 视频)。

该项目融合了音乐采集、美术设计、信息技术等多学科能力。

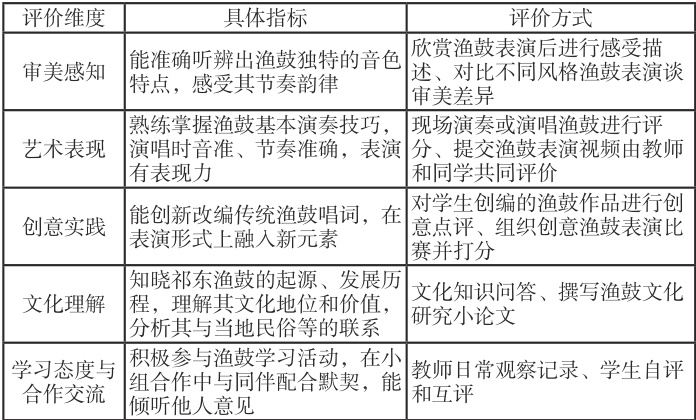

(三)评价体系的多元化建构路径

2. 成长档案袋的动态评价应用

档案袋包含:

过程性资料:渔鼓节奏练习的音频记录;

成果性作品:花鼓戏场景的水彩画;

反思性文本:" 我眼中的祁东音乐" 小论文。

通过纵向对比,呈现学生文化认同的发展轨迹。

五、音乐与美术学科融合的深度实践路

(一)视觉艺术对音乐文化的转译机制

1. 乐器造型的艺术分析范式

以祁东渔鼓筒为对象,开展跨学科分析:

音乐维度:测量筒长、筒径与音高的关系(实验数据表明,筒长每增加 10cm ,音高降低约一个大二度);

美术维度:分析传统渔鼓筒的雕刻纹样(如 " 渔樵耕读 " 图案)的构图法则;

工艺维度:考察竹材烘烤工艺对音色的影响(烘烤使竹纤维收缩,音色更圆润)。

2. 音乐场景的多维视觉再现

在聆听《龙舟号子》后,引导学生从三个视角创作:

写实视角:绘制湘江赛龙舟的全景场面;

抽象视角:用色彩块表现号子的强弱变化;

符号视角:设计代表不同号子的图形符号(如 " 起桨号 " 用向上箭头)。

(二)跨学科实践项目的系统设计

1." 非遗音乐绘本" 的创作流程

A[ 选曲 ]{ΣΣΣ}]Σ⊂ΣB[Σ 文本分析]B ->C[ 分镜设计]

CD[ [ 插画创作]

D --> E[ 音乐标注 ]E⟶F[ [ 成册展示]

如创作《渔鼓传奇》绘本时,要求每幅插画旁标注对应的唱词片段与音乐术语(如" 散板"" 拖腔")。

2." 音乐装置艺术" 的跨学科要素

制作" 竹制共鸣装置" 需整合:

音乐知识:共鸣腔原理;

美术技能:竹编纹样设计;

文化元素:祁东剪纸的" 连缀纹" 图案。

(三)融合教学的理论深化与挑战应对

1. 格式塔心理学的" 整体知觉" 理论应用

在融合教学中,强调" 音乐—美术" 的整体性:视觉元素需服务于音乐主题(如表现号子的画作不能脱离节奏特征);音乐体验需借助视觉辅助(如用色彩渐变图理解音色变化)。

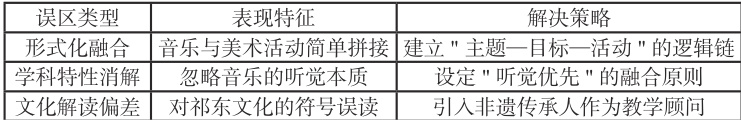

2. 融合教学的常见误区与对策

六、结论与展望

本研究通过对祁东县地域音乐文化的系统解构,构建了 " 资源解析—理论建构—实践创新 " 的完整研究链条。研究表明,地域文化渗透不是简单的素材添加,而是需要通过教育转化实现文化基因的现代传承。音乐与美术的跨学科融合,通过 " 听觉—视觉 " 的感官联动,有效提升了学生的文化理解深度与艺术创造能力。未来研究可在三个维度拓展:一是探索 AI 技术在地域音乐文化教学中的应用,如开发 " 祁东渔鼓虚拟传承人 " 互动系统;二是构建 " 学校—家庭—社会 " 的文化传承共同体,建立祁东音乐文化的教育生态网络;三是开展跨地域比较研究,分析湘南与其他地区地域音乐文化渗透的模式差异。

在文化自信建设的时代语境下,初中音乐教学对地域文化的深度渗透,本质是通过艺术教育实现文化认同的建构。当祁东渔鼓的韵律成为学生的 " 文化母语 ",当花鼓戏的色彩成为审美认知的 " 集体无意识",教育便完成了对文化根脉的守护与创新。

参考文献

[1] 教育部 . 义务教育艺术课程标准(2022 年版)[S]. 北京师范大学出版社 , 2022.

[2] 周跃峰. 湖南非物质文化遗产通论[M]. 湖南人民出版社, 2015.

[3] 管建华 . 音乐人类学的理论与方法导论 [M]. 安徽文艺出版社 ,2017.

[4] 李玫 . 音乐符号学教程 [M]. 上海音乐出版社 , 2019.

[5] 张蓉. 中小学艺术学科融合的课程建构与实施[J]. 课程·教材·教法 , 2021(07):98-104.

[6] 陈芸. 祁东渔鼓的声腔形态与传承困境研究[J]. 民族艺术研究,2019(02):105-112.

[7] 赵书峰. 湘南民间音乐的文化生态与现代转型[M]. 文化艺术出版社 , 2020.

[8]Banks, J. A. (2015). The dimensions of multicultural education. Routledge.

[9]Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. University of Chicago Press.

[10]Gombrich, E. H. (1960). Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation. Princeton University Press.

[11] 祁东县文化馆. 祁东非物质文化遗产图谱[Z]. 内部资料, 2023.

[12] 刘畅. 具身认知视域下的中小学音乐教学改革研究[J]. 中国音乐教育 , 2022(05):23-28.

本文系首届湖南省基础教育教学改革项目《核心素养视野下融合特色文化的初中美术水墨画教学模式研究》(项目编号:Y20230822)的研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)