注重思维过程 助推能力提升

屈敬根

江苏省张家港市晨阳学校 215637

人们常说,“数学是思维的体操”.2011 版数学课程标准指出:数学课程在培养学生逻辑推理和理性思维方面的作用是其他课程难以替代的 . 由此可见,数学教学是思维活动的教学 . 教师必须按照思维活动过程的规律进行教学,才能有效地帮助学生形成良好的认知结构,优化思维的品质 . 教师教数学一定要充分暴露概念的形成过程、公式的发现过程、解题的思维过程,让学生能抓住概念外延和内涵,理清公式本质,体现解题思维的过程,最终实现解题方法的多样性 . 要让学生在学数学时一定要学思维,学会 “数学方式的理性思维”将受用无穷 . 笔者认为,教师在平日的教学过程中可通过充分暴露学生的思维过程,实现以下几个方面的关注,从而有效地提高学生的数学思维能力 .

一、通过充分暴露学生的思维过程抓住概念教学的本质 .

教师在教学时如果不追求数学本质的理解,往往会造成学生对所学概念雾里看花,似是而非 .

案例:《一次函数》概念教学片段:师:你能说出下列一次函数中  的值吗?(1)y=10t+8.5 ,

的值吗?(1)y=10t+8.5 ,  , (3)y=2-3x 生 1: (1)k=10 ,

, (3)y=2-3x 生 1: (1)k=10 ,  .生 2:

.生 2:  , b=0 .生 3: k=2 , b=-3 师:你们认为都对吗?生 4:我觉得 (1)、(2) 都对,但是 (3) 中 k=-3 ,

, b=0 .生 3: k=2 , b=-3 师:你们认为都对吗?生 4:我觉得 (1)、(2) 都对,但是 (3) 中 k=-3 ,  因为我把它改写成了 y=-3x+2 的形式 .

因为我把它改写成了 y=-3x+2 的形式 .

师:你们认可谁的说法呢?

生:(齐声说)生 4.

老师在学生们都认可正确答案后,立刻进入了下一个环节的教学. 笔者认为,虽然有学生最后正确说出了一次函数的 k、b,但仍有不少学生以为前一项中的常数就是 k,后一项中的常数就是 b. 例如生 3,看到 y=2. 3x 这种形式的一次函数就以为 k=2 , b=-3 ;从生 4 的回答来看,他从前面几个一次函数的形式上看出来:一次项一般放在常数项的前面,所以他先把两项的位置作了调整,但他其实也认为前一项中的常数就是 k,后一项中的常数就是 b. 笔者认为,教师此时应引导学生抓住概念的本质:一次函数一般形式 y=kx+b ( k≠0 )中, k 是一次项系数,b 是常数项 . k、b 的确定取决于它们的角色,而非它们的位置 .

教师在教学过程中不仅要关注数学结论,更要充分暴露概念的形成过程 . 教师不应仅仅满足于“有学生能说出正确结果”,而应以“学生不仅知其然,而且知其所以然”为最终目标 . 这样才有利于学生抓住概念本质,掌握概念精髓 .

二、通过充分暴露学生的思维过程体现公式的发现过程 .

初中数学数与代数内容中有不少计算公式的教学 . 因此教师在进行公式教学时应耐心引导学生利用已有知识对公式进行推导并认清每一步推导过程的依据 . 充分暴露学生的这一思维过程可让学生体会公式的发现过程,真正理解知识的来龙去脉 . 例如《幂的运算》教学,幂的运算教学包括同底数幂的乘法,同底数幂的除法,幂的乘方,积的乘方等公式 . 这些公式相近却不相同,学生在运用时很容易混淆 . 教师只有让学生体会公式的发现过程,真正理解各个公式产生区别的根本原因,才能有效避免公式混用 .

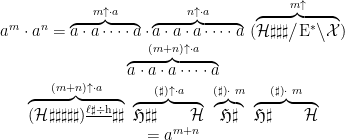

例如:同底数幂的乘法公式的推导:

对于任意的底数 a,当 m、n 是正整数时,

幂的乘方公式的推导:

对于任意的底数 a,当 m 、 n 是正整数时,

=amm

磨刀不误砍柴工,学生利用已有知识经验经历公式的形成过程,使运算法则“缓慢”得出,有利于促进学生“深刻”理解 . 让学生在掌握计

算方法的同时能理解计算的算法,而对算法的理解必将会促进计算能力的发展.

三、通过暴露学生的思维体现解决问题的方法

数学教育家弗赖登塔尔指出:数学教育本身是个过程,它不仅向学生传授知识,更重要的是让学生学会解决问题的方法 . 教师在课堂教学过程中应通过充分暴露学生的思维过程体现解决问题的方法.

案例:《二元一次方程》教学

问题:已知二元一次方程 2x-3y=1 ,请你写出这个方程的一组解.

老师请若干个学生板演后,又请了几个学生上黑板批改. 大部分学生书写都是正确的.

此时,老师请板演的学生说一说自己是怎么写出这些二元一次方程的解的 . 生 1 回答:我先任意给定一个未知数的值,比如 x=5 ,代入原方程就可以得到一个关于 y 的一元一次方程,就可解出 y=3 ;生 2 回答:我是先给定 y=1 ,代入原方程就可以得到一个关于 x 的一元一次方程,从而解出 X=2. 老师点评:这两位同学的思路完全正确,表达也很清晰 . 他们的做法还体现了数学中的转化思想:把“二元”转化为“一元”解决问题.

接着老师又请批改的学生说一说自己是如何判断他们所写的解正确与否的 . 学生回答:我是把他们所写的一组值代入原方程,能使左右两边相等的未知数的值就是原方程的解,如果左右两边不相等就不是原方程的解 . 笔者认为,这同样是一个智慧的教学过程 . 批改的学生在黑板上留下的痕迹只是一个勾(几乎没有叉). 教师通过让这位学生表述自己的思维过程巩固了新知:二元一次方程的解的概念,并且复习了如何检验一组值是否是二元一次方程的解,还能为尚无法解决这一问题的学困生提供有效的帮助,可谓一举多得.

通过充分暴露学生的思维过程教会学生运用转化的手段去处理问题,化繁为简,化陌生为熟悉,化未知为已知. 注重设计问题,引发学生思考,培养学生真正掌握解决问题的方法。

四、通过暴露学生的思维实现解题方法的多样性.

我们知道很多数学问题往往可以通过多种途径和方法进行思考和解决 . 解题方法的多样性有利于培养学生数学思维的合理性、深刻性和灵活性,对学生的数学学习具有重要作用 . 笔者认为教师在课堂教学过程中可通过充分暴露学生的思维过程实现解题方法的多样性.

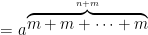

案例:《平面图形的认识(二)》复习课教学片断

如图:在 Δ ABC 中, ∠C=70∘ ,沿图中虚线 DE 截去 ∠C ,则∠ 1

(学生分析思考后口答)

生1:在 Δ ABC 中,∵ ∠C=70∘ ∴∠A+∠B=110∘

在四边形 ABDE 中 , ∠1+∠2=360∘-(∠A+∠B)=360∘-110∘=250∘ 师:很好,请你总结一下,你用到了哪些知识点?

生1:三角形的内角和定理,四边形的内角和定理师:同学想一想,他运用了哪些数学思想?

生:转化思想,整体思想 . 他利用 ∠C=70∘ 转化出了 ∠A+∠B 这一整体,又利用 ∠A+∠B 这一整体求出了 ∠1+∠2 这一整体.

师:非常好. 有不同的方法吗?

生2:在 Δ ABC 中, ∠1+∠2∠C=70∘ , ∴∠3+∠4=110∘

∵ ∠1 与 ∠3 是一对邻补角, ∠2 与 ∠4 是一对邻补角,∠1=180∘-∠3 ∠2=180∘-∠4 :∠1+∠2=180∘-∠3+180∘-∠4=360∘-(∠3+∠4)=360∘-110∘=250∘.

师:同意吗?

生:同意.

师:他用到了哪些知识?

生:三角形内角和定理,互补的定义.

师:很好. 还有不同方法吗……从这个教学片断我们可以看到,教师在教学过程中以学生为主体,通过学生思维过程的充分展示,不仅实现了解题方法的多样性,而且也体现了数学思想的渗透 . 我们还发现,倾听的学生能在先前发言学生的思维基础上,不断探索新的解题方法,迸发出思维的火花,实现了精彩的课堂生成,取得了意想不到的课堂教学效果.

在教学的过程中注重暴露各种思维的过程,能纠正学生认知过程中的不足,也能放大学生的某些特别的想法,更让学生对每个概念,每个公式和每一种解题方法不仅知其然更是知其所以然 . 让每位学生从彼此间所暴露的思维过程中得到提炼,得到升华,从而提高自己的思维能力.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)