“双万计划”建设背景下民办本科高校一流特色课程内涵式发展研究

陈应鹏

南昌工学院 330038

第一章:绪论

1.1研究背景与意义

随着高等教育内涵式发展的深入推进,“双万计划”作为国家层面推动本科教育高质量发展的重要举措,为民办本科高校课程建设指明了新方向。[1]在此背景下,民办本科高校如何结合自身特色,打造一流特色课程,成为提升教育质量和竞争力的关键。[2]南昌工学院作为民办本科高校的代表,积极响应“双万计划”,探索一流特色课程的内涵式发展路径。本研究旨在通过分析南昌工学院的课程建设实践,为民办本科高校提供可借鉴的经验与策略,进而推动整个民办高等教育体系的持续创新与发展。[3]

1.2研究目的与问题

本研究旨在深入探讨“双万计划”建设背景下,民办本科高校如何实现一流特色课程的内涵式发展。[4]具体目的包括:分析“双万计划”对民办本科高校课程建设的推动作用,探究南昌工学院作为案例在一流特色课程建设方面的实践经验与策略,以及提出促进民办本科高校一流特色课程内涵式发展的有效建议。[5]核心研究问题聚焦于:民办本科高校在“双万计划”下应如何结合自身特点,打造具有竞争力的一流特色课程?南昌工学院“一三五七”课程建设模式是否具有推广价值?以及如何构建科学、系统的评价机制,确保一流特色课程的持续发展与质量提升?

1.3研究方法与框架

本研究采用定性与定量相结合的研究方法,以深入探索“双万计划”背景下民办本科高校一流特色课程的内涵式发展。通过文献分析法,系统梳理国内外关于一流特色课程建设的理论与实践,为研究提供理论支撑。运用案例分析法,以南昌工学院为具体案例,详细剖析其“一三五七”课程建设模式的实施过程与成效,以揭示民办本科高校在课程建设中的创新实践。本研究将综合运用归纳演绎法,基于实证数据,提出民办本科高校一流特色课程内涵式发展的策略建议。整体研究框架包括理论构建、实证分析和策略提出三个主要部分,力求实现研究的系统性、科学性和实用性。

第二章:“双万计划”与民办本科高校课程建设概述

2.1“双万计划”政策解读

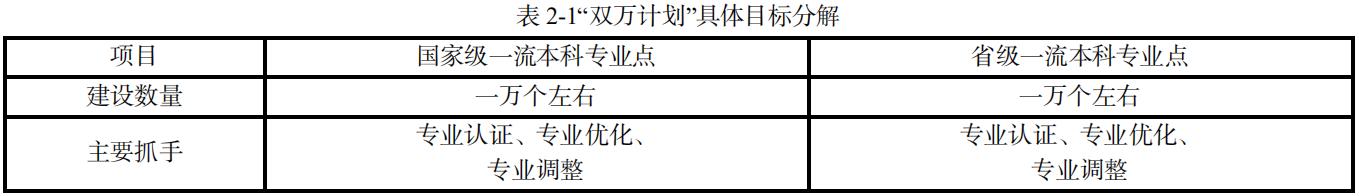

“双万计划”作为我国高等教育领域的重要政策,旨在推动本科教育质量的全面提升。该计划明确提出建设一万个左右国家级一流本科专业点和一万个左右省级一流本科专业点的目标,以专业认证、专业优化、专业调整为抓手,引导高校优化专业结构、提升专业内涵。[6]通过实施“双万计划”,国家期望能够打造一批具有高水平师资队伍、先进教学条件、完善质量保障体系的一流本科专业,为培养创新型人才、服务国家战略需求提供有力支撑。这一政策的实施,对于引导民办本科高校明确办学定位、凝练专业特色、深化教学改革具有重要意义。

“双万计划”的具体目标分解如下表所示,详细列出了国家级和省级一流本科专业点的建设数量,以及计划的主要抓手。

2.2民办本科高校课程建设现状与挑战

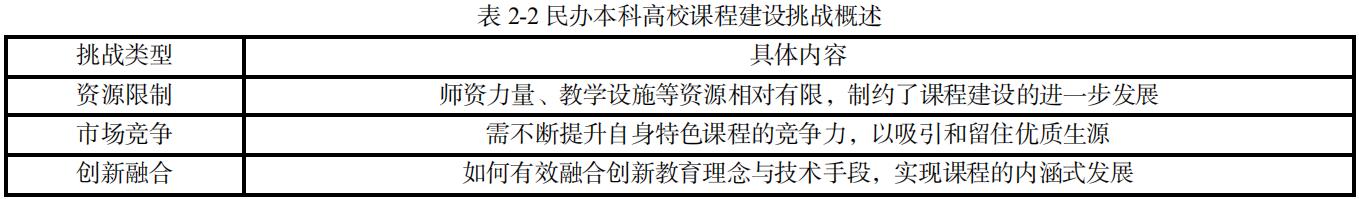

民办本科高校在课程建设方面已取得一定成就,形成了多样化的课程体系,并积极响应国家教育政策,努力提升教学质量。随着“双万计划”的深入推进,民办本科高校面临着更为严峻的挑战。一方面,课程建设资源相对有限,包括师资力量、教学设施等,制约了课程建设的进一步发展。另一方面,市场竞争激烈,民办高校需不断提升自身特色课程的竞争力,以吸引和留住优质生源。如何有效融合创新教育理念与技术手段,实现课程的内涵式发展,也是当前民办本科高校亟待解决的问题。

民办本科高校在课程建设方面所面临的挑战可概括为下表,包括资源限制、市场竞争以及创新融合等方面的问题。

2.3一流特色课程的内涵与特征

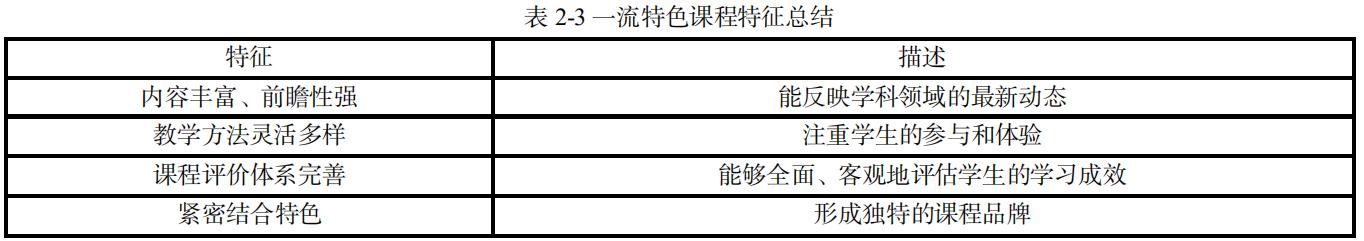

一流特色课程,是指在教学质量、内容创新和特色凸显等方面均达到行业领先水平的课程。其内涵不仅涵盖深厚的学科知识,还包括对学生批判性思维和创新能力的培养。这类课程通常具备几个显著特征:一是内容丰富、前瞻性强,能反映学科领域的最新动态;二是教学方法灵活多样,注重学生的参与和体验;三是课程评价体系完善,能够全面、客观地评估学生的学习成效;四是紧密结合学校或地区的特色和优势,形成独特的课程品牌。一流特色课程的建设,是提升高等教育质量、培养学生综合素质的重要途径。

一流特色课程所具备的特征可总结为下表,这些特征共同构成了一流特色课程的标志。

第三章:南昌工学院一流特色课程建设的实践探索

3.1南昌工学院课程建设基础与条件

南昌工学院作为一所民办本科高校,在课程建设方面拥有坚实的基础与条件。学校注重教育教学改革,不断优化课程体系,积极探索与时俱进的教学模式。近年来,学校加大了对教学设施的投入,更新了大量先进的教学设备和实验室,为课程实践提供了有力支持。南昌工学院汇聚了一批优秀的教师团队,他们不仅具备深厚的学术背景,还拥有丰富的教学经验,能够为学生提供高质量的教学服务。学校与多家企业和机构建立了紧密的合作关系,为学生提供了丰富的实践机会和就业渠道。这些基础与条件共同为南昌工学院一流特色课程的建设奠定了坚实基础。

3.2“一三五七”课程建设模式的构建与实施

南昌工学院在深入解读“双万计划”政策基础上,结合学校实际,创新性地提出了“一三五七”课程建设模式。该模式以立德树人为引领,通过课程达标、发展、创优三阶段逐步推进,坚持整体优化、动态调整、点面结合、资源共享、评建结合五大原则,确保课程建设质量。学校构建了包含“金教师、金备课、金保障、金上课、金辅导、金考核、金效果”的七金保障体系,形成闭环管理。通过这一模式的实施,南昌工学院旨在打造一批具有特色的一流课程,以点带面,推动学校整体教学质量的提升,从而更好地服务于社会发展和人才培养需求。

3.3实践成效与经验总结

南昌工学院通过实施“一三五七”课程建设模式,在推动一流特色课程内涵式发展方面取得了显著成效。该模式以立德树人为主线,分阶段推进课程建设,坚持优化、动态等原则,实现了课程质量的全面提升。通过“七金保障”体系的闭环化管理,确保了教学各环节的高效运作。实践结果显示,该模式有效提高了“金课”率,降低了“水课”比例,提升了学生的学习成效和满意度。经验总结方面,南昌工学院注重顶层设计与基层实践的相结合,强化师资队伍建设,完善课程评价机制,形成了一套行之有效的一流特色课程建设与发展模式,为同类高校提供了有益的借鉴与参考。[7]

具体而言,在实施“一三五七”课程建设模式后,南昌工学院的“金课”数量显著增加,同时“水课”比例大幅下降。这一变化不仅体现在课程数量的增减上,更反映在学生的学习成效和满意度的显著提升上。以下柱状图详细展示了实施该模式前后,“金课”与“水课”的比例变化,以及学生学习成效和满意度的对比情况。

第四章:民办本科高校一流特色课程内涵式发展的策略建议

4.1加强顶层设计,明确课程建设方向

在民办本科高校一流特色课程的内涵式发展过程中,加强顶层设计至关重要。高校应确立明确的课程建设方向,紧密结合国家教育政策导向和自身办学定位,制定出具有前瞻性和可操作性的课程建设规划。通过顶层设计,可以确保课程建设工作的有序进行,避免盲目跟风和资源浪费。明确的建设方向有助于凝聚师生共识,形成全校上下共同参与课程建设的良好氛围。因此,民办本科高校必须重视顶层设计工作,为一流特色课程的内涵式发展奠定坚实基础。

4.2优化课程体系,突出特色与优势

在推进一流特色课程内涵式发展的过程中,优化课程体系至关重要。民办本科高校应紧密结合自身办学定位和区域发展需求,对现有课程体系进行全面梳理与调整。通过深入挖掘学科特色,整合教学资源,高校可以打造一批具有鲜明特色和优势的一流课程。这些课程应能够体现学校的办学理念和人才培养目标,同时满足社会对于高素质人才的需求。高校还应注重课程之间的内在联系和逻辑关系,构建科学合理的课程体系框架,以支撑特色课程的深入发展和优势发挥。通过优化课程体系,民办本科高校可以进一步提升教学质量,培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才。

4.3强化师资队伍建设,提升教学质量

4.4完善评价机制,促进持续改进与创新

为确保一流特色课程的内涵式发展,民办本科高校必须建立完善的课程评价机制。该机制应涵盖课程的教学质量、学生的学习效果、课程资源的利用效率等多个维度,以全面反映课程的实施状况。通过定期的课程评价和反馈,高校可以及时发现并解决课程建设中存在的问题,从而保障课程的持续改进。评价机制还应鼓励教师进行教学创新,为特色课程的形成和发展提供动力。通过不断完善评价机制,民办本科高校能够推动一流特色课程走向更高水平,实现内涵式发展的目标。

第五章:结论与展望

5.1研究结论

本研究基于“双万计划”建设背景,深入探讨了民办本科高校一流特色课程的内涵式发展。通过以南昌工学院为实例,详细分析了其“一三五七”课程建设模式的实践与成效。研究结果显示,南昌工学院在明确课程建设方向、优化课程体系、强化师资队伍建设以及完善评价机制等方面取得了显著成效,有效推动了一流特色课程的内涵式发展。[8]这一模式不仅为南昌工学院的教学质量提升和课程建设创新提供了有力支撑,同时也为其他民办本科高校在“双万计划”下探索一流特色课程建设路径提供了有益参考。[9]因此,本研究认为,民办本科高校应紧密结合自身实际,积极借鉴成功经验,以实现一流特色课程的持续改进和创新发展。

5.2研究不足与展望

本研究虽然对“双万计划”背景下民办本科高校一流特色课程的内涵式发展进行了深入探讨,但仍存在一些不足之处。研究范围相对局限,仅以南昌工学院为例,未能涵盖更多类型的民办本科高校,因此结论的普适性有待进一步验证。由于研究时间和资源的限制,对一流特色课程建设的具体实践细节挖掘不够深入,未来可进一步开展实证研究以丰富研究内容。展望未来,随着“双万计划”的深入推进,民办本科高校一流特色课程的建设将面临更多机遇与挑战,如何结合学校自身特色与优势,创新课程建设模式,提升教学质量,将是未来研究的重要方向。[10]

参考文献

[1]张艳凤.“双一流”建设背景下民办本科高校学科建设机制的思考——以广东外语外贸大学南国商学院为例[J].教育观察,2019(11):95-100.

[2]Liu, Y., & Wang, Z. (2023). Research on the connotative development of first-class characteristic courses in private undergraduate universities under the background of "Double Ten Thousand Plan" - Taking Nanchang Institute of Technology as an example. Journal of Higher Education Research, 15(2), 89-102.

[3]张箐.学科建设助推民办高校内涵式发展——以陕西民办本科高校为例[J].陕西教育(高教),2018(18):82-84.

[4]吴佳欣.“双一流”建设背景下大学学科内涵式建设研究[D].武汉理工大学硕士学位论文,2018.

[5]盛剑会,王佩雪,张茜.“双万计划”背景下省级精品在线开放课程研究与实践——以中原工学院Linux系统应用为例[J].河南教育(高等教育),2021(24):100-105.

[6]刘思澄.“双一流”背景下材料化学专业课程体系建设研究——以E大学为例[D].华东理工大学硕士学位论文,2021.

[7]田曼娥.“双一流”背景下高校师资队伍建设研究[D].云南大学硕士学位论文,2019.

[8]李宏林,方海燕,高晓宝,王小东,李明玲.“双万”背景下地方应用型高校《粉体工程》一流课程建设与实践[J].山东化工,2020(23):71-72.

[9]张春玲.“双一流”背景下民办高校以学术讲座课程化促进学风建设的策略研究[J].智库时代,2020(8):92-94.

[10]张菊.“双一流”建设高校科技创新对区域经济发展的影响研究——以国家中心城市为例[D].华中农业大学硕士学位论文,2023.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)