基于送检率与阳性率评估儿科血培养在早期抗菌治疗中的价值探索

杜金龙

科尔沁右翼前旗人民医院 内蒙古兴安盟 137700

引言

鉴于抗生素耐药性问题正愈发严峻,临床治疗里,关键是合理使用抗生素,尤其在儿科血流感染的治疗工作里,及时且精准地挑选抗生素对优化患者临床预后意义重大,血培养以精准的病原学诊断手段形式存在,在早期感染检测里起到无可替代的功效,即便血培养的阳性率不怎么高,可它依旧作为细菌性血流感染的金标准存在,以提高血培养送检及阳性的比率,利于临床医生做出更精准无误的抗菌治疗决策。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究包含了2022 年1 月至2024 年12 月我院儿科收治的疑似血流感染患儿,所有患儿入院以后均出现发热症状,且同时伴随着感染相关炎性指标异常性升高,展示出感染性疾病典型的临床表征,做完初步评估且进行病原学送检后,以随机数字表法把患者区分成观察组与对照组,各自采用不同的抗菌治疗路径方案,两组患儿在性别分布、年龄范畴、体温水平与主要炎症指标方面无明显差异,呈现出理想的基线均衡状态,适合进行疗效对比研讨。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准

年龄跨度 0 至 14 岁;体温超出正常体温值;临床上怀疑出现血流感染;血培养采样须在入院 24 小时内落实。

1.2.2 排除标准

入院前抗生素的使用时间已达48 小时以上;先天免疫缺陷相关疾病;自动出院且随访资料欠缺者。

1.2.3 试剂与仪器

①血培养试剂:需氧和兼性厌氧微生物培养瓶(BioMérieux, 法国),厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶(BioMérieux, 法国)。

②仪器:全自动血液和无菌体液培养监测系统(Bact/Alert 3D 120,BioMérieux)。

1.3 方法

1.3.1 对照组

对照组患儿采用的是常规经验性抗菌的治疗方案,医生凭借患儿的临床表现、体征以及实验室检查的结果,结合临床指南,辅以个人经验,选定恰当的抗生素进行首轮治疗,治疗起始阶段无需等待血培养结果,抗生素选择的依据是可能有的病原菌类型及临床指征。治疗方案一旦确定之后,医生会依照患儿的临床改变进行调整,只是初始阶段未把血培养结果当依据,若患儿临床症状开始改善或转归状态良好,治疗将按常规方式开展;若病情表现出恶化态势,会考虑进一步改变现有的抗生素治疗,于整个诊疗过程期间,临床医生参照患儿的临床反应、检测结果,再结合自身临床经验,评估治疗效果后调整方案[1]。

1.3.2 观察组

在采集血培养标本后,观察组患儿暂缓使用抗生素治疗。在标本送检后的 48–72 小时内,医生暂不启动抗菌治疗,而是等待血培养结果,以明确病原菌种类及其药敏情况,再据此制定或调整抗菌治疗方案。此过程试图最大程度地防止盲目用抗生素,减少抗生素的过度耗用[2],进而减少耐药性的滋生。处于等候血培养结果的阶段,若患儿的病情程度相对不重,医生会严格把控病情的变化走向,但不采用任何抗生素类的治疗手段,就病情比较危重的患儿而言,虽然抗生素治疗的开展会暂时推迟,只是医生会针对病情开展评估,48 小时之内给予经验性的抗生素治疗,待血培养结果返回之后,然后依据药敏数据精准调整治疗方案。观察组治疗方案更着重个性化及精准性,调整抗生素治疗的关键依据是血培养结果与药敏试验结果,让抗生素治疗的针对性与有效性落实,采用这一办法,期望进一步推动患儿临床预后的优化,降低抗生素的使用频度强度,杜绝没必要的抗生素滥用现象[3]。

1.4 观察指标

①病原菌谱构成及耐药情况:审视血培养阳性标本中病原菌的分布格局,以CLSI 标准判定药敏结果是否达标,考量本院儿科血流感染的微生物学特征情形。

②比较两组在观察期间的抗生素使用频率和持续时间,并以每 100 人每天为单位进行归一化处理,从而评估血培养指导治疗对抗生素使用强度的影响,间接反映其在减少抗生素不合理使用方面的潜在价值。

③治疗调整的时间点:记录两组患儿从入院起至最终治疗方案得以明确的时间,体现血培养结果对治疗决策时效性的作用。

1.5 统计学处理

采用SPSS 26.0 软件进行数据分析。计量资料以(  )表示,组间比较采用t 检验;计数资料以例数(%)表示,组间比较采用 x2 检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

)表示,组间比较采用t 检验;计数资料以例数(%)表示,组间比较采用 x2 检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 全院细菌培养送检及阳性率趋势分析

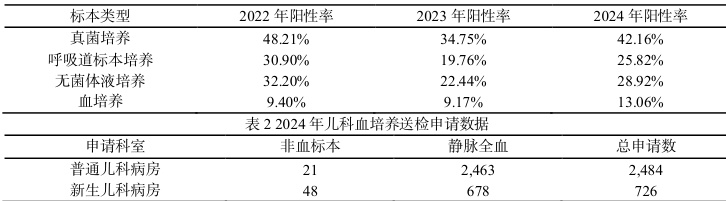

2022 至 2024 年间,我院儿科血培养送检呈逐年增加态势。其中,新生儿科病房申请 678 例、普通儿科病房申请2463 例,总计3141 例血培养送检,占同期总血培养送检的 58.9% (3141/5326),显示儿科群体对血培养依赖程度较高。阳性率方面,儿科血培养阳性率在2024 年升至 13.06% ,高于 2023 年 (9.17%) )与 2022年 (9.40%) ),呈明显提升态势,表明采样质量与病原检出能力有改善。

表1 2022–2024 年主要送检标本阳性率变化

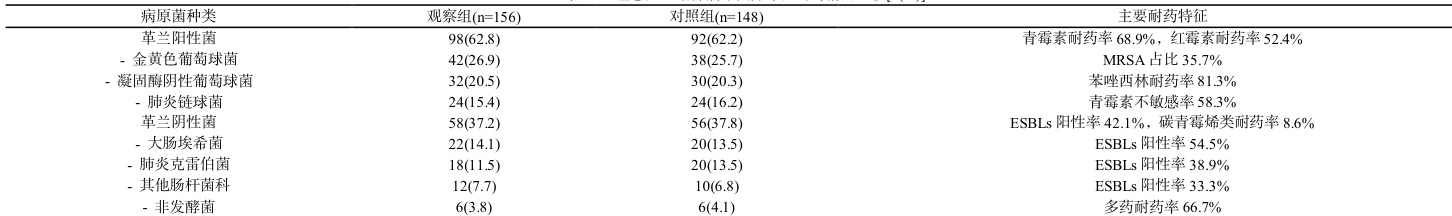

2.2 病原菌谱分析

观察组和对照组的病原菌谱分布相似,主要为革兰阳性菌和革兰阴性菌。观察组革兰阳性菌占比 62.8% ,其中金黄色葡萄球菌为主要致病菌。耐药情况方面,金黄色葡萄球菌中MRSA 占比高,革兰阴性菌中,肠杆菌科的ESBLs 阳性率较高。

表3 两组患儿血培养病原菌分布及耐药情况比较[n(%)]

3 讨论

血培养在早期抗菌治疗中的重要意义,不止是体现在对感染病原的准确辨认上,更体现为其在抗菌药物抉择时的引导价值,若及时开展血培养和药敏试验,能辅助临床医生选到最适合的抗生素,进而防止盲目地采用广谱抗生素,虽然血培养的阳性检出率不高,但作为细菌性血流感染鉴别的金标准,依旧为保障抗菌治疗精准性的核心法宝,依照血培养结果调整治疗方案,可在减少抗生素应用的同时,高效抑制耐药性菌株繁衍,进而对解决抗生素耐药性难题产生积极意义。

本研究披露了血培养对抗菌治疗的真实意义,尤其是对儿科血流感染的治疗而言,利用精准的药物甄选,可防止因不必要的抗生素应用而加重耐药性发展,该进程不仅增进了治疗的成效,也降低了抗生素被过度使用(滥用)的风险,促使临床治疗朝着个性化、精准化迈进,研究也显示,从观察组和对照组抗菌治疗的差异中进行分析,可更全面认识血培养在临床决策中的实际用途,尤其对于症状表现不典型且临床状况复杂的患儿而言,血培养给予了珍贵的诊断依据以及治疗方向。

依托本研究结果,我们进一步领悟到抗生素耐药性是一种复杂而长期的现象,单纯的抗生素使用管理,应对这挑战力有不逮,血培养与药敏试验相结合,可为抗菌治疗提供科学可靠的参照,从本质上减少耐药性菌株的露头机会,这一发现着重指出临床工作中持续提高血培养送检及阳性率的必要,并带动了儿童感染治疗领域更严格的抗生素使用策略落地。

从研究收获的结果着眼,血培养于临床抗菌治疗里的运用,尤其是在针对耐药性菌株实施防控时,起到了不可小看的功用,跟传统的经验性治疗手段相比,依照血培养结果去选择及调整抗生素,可切实保障抗菌治疗呈现高效状态,也能降低广谱抗生素的滥用频次,这在降低耐药菌株发生上,在抑制抗生素耐药性蔓延上意义重大,处于儿科血流感染治疗这个阶段,恰当运用抗生素可助力患者早日康复,还能削减因抗生素耐药性引起的长期治疗棘手问题。

此项研究进一步突出血培养在细菌感染管理整体中的基础意义,在抗生素滥用现象愈发严峻的此刻,血培养所提供的病原学信息十分精准,为临床医师形成更具科学性和合理性的治疗决策提供了支撑点,特别在针对儿童感染的治疗阶段,临床医生借助及时的血培养实施和精准的结果分析,避免盲目用抗生素,减少对非必要药物的依赖度,最终增强治疗效果的达成度,延缓耐药性的发展步伐。

本研究存在着一定的局限,血培养的阳性率依旧处在相对较低的阶段,这跟采样的合适时机、病原的各类别以及患者免疫的实际状况等因素密切相关联,怎样提升血培养的阳性比例,提升采样技艺,仍旧是未来研究的重要范畴,本研究没有深入探究不同细菌耐药性的发展走向,后续研究可着重聚焦耐药性菌株的流行态势,再者不同耐药菌株对临床结局造成的具体效应。

依托本研究取得的结果,处于儿科感染的治疗阶段,要加强血培养的实际运用,特别是在那些疑似血流感染的患儿群体里,血培养能给出有效的病原学诊断结果,也可为抗生素选择给出重要的指引,临床医生理应进一步重视血培养送检流程的规范化,保证采样及时,进而提高血培养阳性率。

未来研究能从下述几个方面深度探索:进一步开展提升血培养阳性率及检出率的研究,探寻优化采样时间与方法的途径,提高培养的精准效度;进一步对抗生素耐药性菌株的流行情况做调查分析,着重探究多重耐药菌的特征情形,掌握其对患儿临床后续结局的影响;使血培养结果与像PCR 技术这类的其他快速诊断方法相融合,进一步强化抗生素选择的精准把控,由此切实减少耐药性的生成,提升临床疗愈效果。

综上所述,血培养在抗菌治疗的重要性不可漠视,尤其是在抗生素耐药问题日益突出的背景下,合理采用血培养能让治疗效果更优,也能切实防控耐药菌株扩散,具备显著的临床实践意义[5]。

参考文献:

[1]欧瑜瑕,秦艳娥,莫凯.信息药师在抗菌药物使用强度管控中的作用[J].临床合理用药,2025,18(13):139-142.

[2]王新歌,帅瑛慧,陈春利.临床药师参与抗菌药物治疗干预的临床效果评价[J].中国医药指南,2025,23(13):67-70.

[3]李明,李金红,陈兴文.专项行动和综合考核干预对提高住院患者抗菌药物使用前病原学送检率的效果分析[J].医药前沿,2025,15(11):138-140+143.

[4]林燕花.多学科协作管理对住院患者抗菌药物治疗前病原学送检的影响[J].当代护士(中旬刊),2025,32(04):84-89.

[5]蒋菲,魏冰欣.碳青霉烯类抗菌药物临床应用及不合理用药的影响因素分析[J].中国病原生物学杂志,2025,20(03):333-337.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)