基于碳中和目标的初中化学实践性教学

张秀娟

福建省南平市第三中学

一、引言

2020年,中国提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的战略目标,对基础教育提出了新的要求。《义务教育化学课程标准(2022年版)》明确指出,化学课程应“引导学生认识化学与可持续发展的重要关系,增强生态文明意识”,并强调要“注重与科学、技术、社会、环境的联系”。二氧化碳作为温室效应的主要贡献者,其化学性质、在自然界的循环、人为排放的影响以及减排技术,构成了教学中一个极具时代价值和探究意义的综合主题。

二、课程标准与碳中和教育的深度契合

课程标准在多个模块中均涉及二氧化碳相关内容。这些要求与碳中和教育高度契合,为教学实施提供了理论依据。通过情境化教学和项目式学习,能够将碳中和理念自然融入课堂,提升学生的综合素养。

新课标为碳中和教育提供了理论依据和内容支撑。体现在以下三个层面:

1. 与内容要求对应:

主题二:“认识二氧化碳的主要性质”、“了解其用途及其与人类生活的关系”。

主题三:涉及“含碳物质的燃烧、呼吸作用、光合作用等能量转化过程。

主题五:明确要求“了解温室效应的成因和应对措施”、“认识化学在解决能源、环境、材料等问题中的作用”、“初步形成绿色低碳的生活方式”。

2. 核心素养的全面覆盖:

化学观念:通过碳循环形成“物质转化与能量守恒”观念。

科学思维:分析碳中和路径,培养“系统思维”与“辩证思维”。

科学探究与实践:设计实验检验含碳物质,开展项目式学习。

科学态度与责任:树立“绿色发展”理念,增强社会责任感。

3. 教学实施的明确指引:课程标准倡导“情境化教学”、“项目式学习(PBL)”和“跨学科实践”,与碳中和所具有的真实性、综合性、实践性特点高度一致。

三、二氧化碳的性质与用途教学构建与实例

本部分教学将性质与用途置于“碳中和”大背景下重新解读。

教学事例1:探究CO2溶解性——从碳酸饮料到海洋酸化

教师活动:展示一瓶摇动后开启的碳酸饮料,提问:“喷出的气体是什么?为什么加压能溶解更多CO2?”

学生活动:分组实验:向等量水和滴有紫色石蕊试液的水和中吹入CO2,观察现象。

深度链接:教师播放有关“海洋酸化”危害珊瑚礁和贝类的短视频,引导学生讨论:人类排放的CO2如何影响海洋生态?将化学性质与环境问题直接关联。

拓展任务:查阅资料,解释为什么说海洋是地球上最大的“碳汇”,以及其吸收能力的无限增长可能带来的问题。

教学事例2:CO2与碱反应——从实验验证到工业捕集

课堂演练:书写CO2与NaOH和Ca(OH)₂反应的化学方程式。

情境迁移:这个原理正是工业“碳捕集(CCS)”技术的化学基础之一。电厂烟气中的CO2就可以用碱性溶液(如氨水、一乙醇胺)来吸收,从而实现减排。

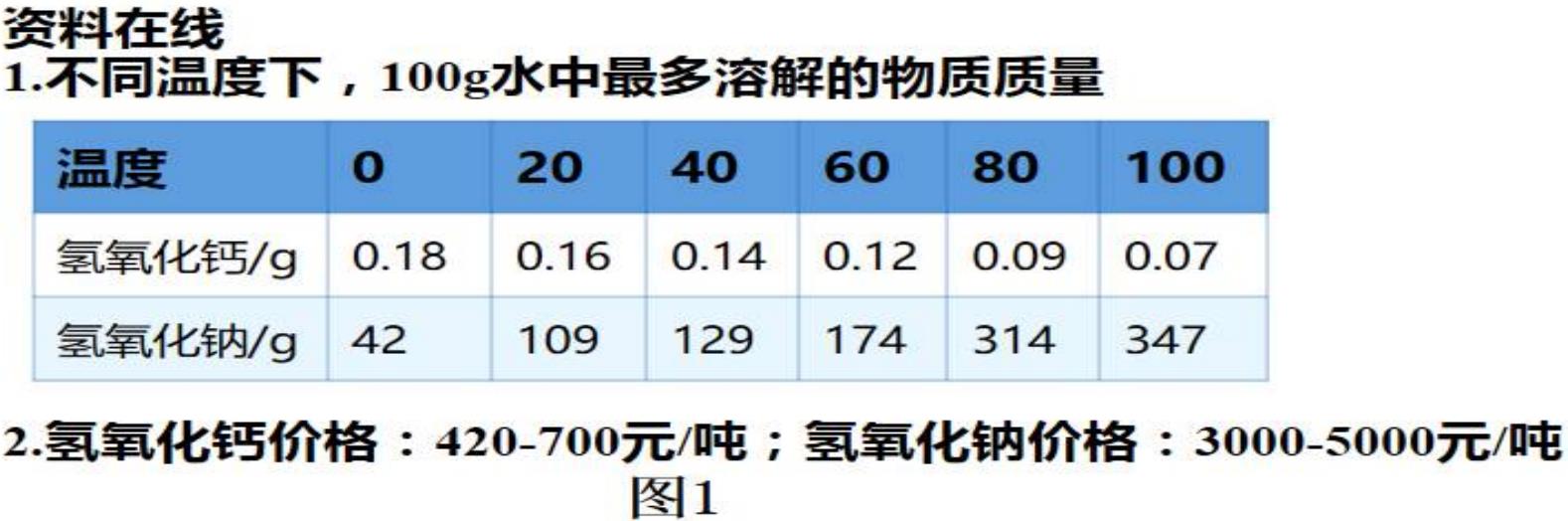

项目讨论:如图提供NaOH和Ca(OH)₂的价格、溶解度数据,让学生小组辩论:如果你是电厂工程师,从成本、效率、产物价值角度考虑,会更倾向于选择哪种吸收剂?培养学生基于证据的决策能力。

四、碳循环与碳中和的教学融入与活动设计

本部分通过多种活动将抽象概念具体化,鼓励孩子们课前查阅资料再展示和分享。

教学事例3:构建“碳循环”动态模型

活动形式:小组合作项目。

材料准备:大幅海报纸、不同颜色的便利贴(代表碳原子)、箭头标签、图片(工厂、汽车、树木、动物、海洋等)。

活动流程:

1. 每组绘制大气圈、生物圈、岩石圈、水圈四个部分的简图。

2. 用便利贴和箭头标出碳元素的流动路径:光合作用、呼吸作用、化石燃料燃烧、海水溶解、碳酸盐沉积等。

3. 用不同数量的便利贴表示工业革命前后碳流量的变化,直观展示人类活动如何打破了碳循环的平衡。

4. 各小组展示并讲解自己的模型,师生共同评议。

教学价值:将抽象的循环过程转化为具象的、可操作的模型,深化理解。

五、含碳物质的检验与转化实验探究进阶

实验是化学教学的灵魂,本单元实验设计应突出探究性和思维深度。

教学事例4:探究含碳物质——从厨房到实验室

情境导入:展示厨房物品图片(白醋、天然气、葡萄糖、大理石等),提问:“哪些物质含有碳元素?如何用实验证明?”

假设与设计:学生分组讨论,提出检验碳元素的原理(灼烧后生成CO2,用澄清石灰水检验)。自主选择2-3种样品,设计实验方案。

实验实施:学生进行实验操作。例如,加热大理石粉末与盐酸反应,将气体通入石灰水;灼烧葡萄糖,观察现象并检验产物。

总结:研究物质组成的思路:将某物质通过化学变化转化成新物质,通过检验新物质的存在。利用质量守恒定律分析某物质的元素组成。

六、碳中和技术与未来展望的教学渗透

向学生展示最前沿的科技,激发他们对科学的热爱和未来职业的向往。

教学事例5:前沿科技讲座——“点碳成金”的奇迹

1. 人工合成淀粉:科学家在实验室将CO2和H2一步转化为淀粉,这对未来粮食安全和碳减排的具有战略意义。

2. CO2合成汽油:将CO2加氢转化为清洁的汽油燃料,实现碳的循环利用。

3. “人造树叶”:模仿光合作用,将CO2和H2O直接转化为燃料(如乙醇)。

教学形式:播放相关的科普视频,然后组织学生进行“新闻发布会”,由学生扮演科学家,其他同学和老师作为记者提问。在角色扮演中深化对技术的理解。

教学事例6:CCUS技术决策模拟活动

情境设定:某燃煤电厂年排放CO2100万吨,政府要求其进行减排改造。现有三个方案:

A.改用生物质能(成本极高)

B.直接封存CO2(需寻找合适地质结构)

C. 捕集CO2并用于生产化工产品(如碳酸钙、甲醇)。

角色分配:将学生分为四组:电厂业主、政府环保部门、附近居民、化工企业代表。

分组研讨:各组从自身立场出发,研究不同方案的利弊(成本、技术可行性、环境影响、经济效益)。

辩论与决策:召开“听证会”,各角色陈述观点、辩论,最终尝试达成一个最能平衡各方利益的最优方案。

活动目标:让学生认识到碳中和是一个复杂的系统工程,需要技术、经济、政策、社会共识协同推进。

七、教学评价与反思

多元化的评价是确保教学目标达成的关键。

1. 知识性评价:设计单元测试题,包含基础题和应用题(如分析碳循环示意图中的环节)。

2. 表现性评价:

实验操作评价表:评价学生在“检验含碳物质”实验中的操作规范、现象记录和结论分析。

项目成果评价量规(Rubric):从内容科学性、方案可行性、表达清晰度、团队合作等方面对“家庭低碳方案”或“碳循环模型”进行打分。

3. 发展性评价:学习日志(反思日记):学生记录学习中最印象深刻的知识点、最大的收获以及学习后的态度和行为转变。这是评价情感态度与价值观目标是否达成的有效方式。

4.教师教学反思:

需要不断更新自身知识库,关注科技前沿;需要精心设计活动,准备大量素材;需要从知识传授者转变为学习活动的组织者、引导者和合作者。教师课后应反思:哪些活动效果最好?学生遇到了哪些困难?如何进一步优化跨学科链接?

八、结语

将“碳中和”目标融入初中化学“二氧化碳”教学,是一次深刻的课程重构与理念升级。它将学科知识、科学技术、社会与环境、个人行为有机地融为一体。我们期望学生认识到二氧化不仅是化学物质,更是连接自然与人类、发展与保护、当下与未来的关键节点。化学课堂将成为培养未来碳中和践行者的摇篮,为中华民族的永续发展和构建人类命运共同体奠定坚实的基础。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]王磊, 周仕东. 初中化学项目式学习设计与实践研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 2021.

[3]刘克文. 基于核心素养的化学教学设计与实践[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2020.

[4]邹才能, 林忠华, 等. 中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)技术发展路径研究[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(2): 165-176.

[5]吕清刚, 柴祯. 中国能源结构转型与碳中和路径分析[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(4): 450-461.

[6]蔡伟, 马延和. 人工合成淀粉: 从科学突破到未来产业[J]. 科学通报, 2022, 67(15): 1575-1577. [7]IPCC. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change[R]. 2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)