麻醉护理一体化管理在复苏室高龄全身麻醉手术患者中的应用研究

梁恒玲 李梦丹

中山大学附属第三医院

随着社会老龄化进程不断加快,高龄群体在住院患者中所占比例日益升高,高龄患者接受外科手术的频率也逐渐增加。尤其是一些创伤性或重大手术,如髋部骨折修复术、腹部手术等,常需在全身麻醉下进行。然而,高龄患者因机体各系统功能减退、器官储备能力下降、对麻醉药物代谢能力减弱,术后易出现一系列麻醉相关问题,如苏醒延迟、呼吸抑制、意识模糊、术后谵妄等,严重影响患者的术后康复进程及生命安全[1]。传统复苏室护理模式多以基础生命体征监测为主,护理干预缺乏系统性、连贯性和个体化,难以有效应对高龄患者复杂多变的术后恢复需求[2]。随着护理模式的不断发展,麻醉护理一体化管理理念逐渐受到关注与应用。该模式强调以患者为中心,贯穿术前准备、术中配合及术后苏醒全过程,通过多专业协作、流程标准化与个性化干预相结合,有助于提升高龄患者的术后恢复质量,减少不良事件发生率,优化医疗资源配置[3]。为进一步明确麻醉护理一体化管理在高龄患者围术期的应用效果,本研究选取我院近期接受全身麻醉手术的高龄患者为研究对象,比较传统护理与麻醉护理一体化管理模式下术后恢复相关指标,以期为临床提供科学依据与实践参考,推动高质量护理服务的持续发展。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择我院 2024 年 1 月至2024 年12 月期间接受全身麻醉手术的高龄患者共 64 例,采用随机数字表法分为观察组( 1=32 )和对照组( 1=32 )。观察组:男 18 例,女 14例;年龄 65~82 岁,平均( 73.45±4.21 )岁。对照组:男 17 例,女 15 例;年龄 65~83岁,平均( 72.85±4.46 )岁。两组患者性别、年龄、基础病等一般资料比较差异无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。所有患者及其家属均知情同意参与本研究。

1.2 方法

1.2.1 对照组

对照组采用传统复苏室常规护理干预,主要包括以下内容:

① 术后监测:患者被转入复苏室后,护理人员按照常规流程监测其生命体征,包括心率、血压、呼吸频率、血氧饱和度等,记录频率通常为每 15 分钟一次;

② 氧疗与输液支持:根据患者术中用药及术后状态,给予适当的氧气吸入(2~4L/min)及静脉输液支持,维持内环境稳定;

③ 苏醒评估:术后护理人员定时呼唤患者、观察反应,判断其意识恢复程度,但干预措施较被动,缺乏系统评估与有计划的唤醒流程;

④ 体位调整与安全保护:协助患者采取侧卧位或半卧位,防止舌后坠及误吸,做好跌倒预防与肢体约束,避免意外伤害。

1.2.2 观察组

观察组实施麻醉护理一体化管理干预,强调术前-术中-术后全流程无缝衔接,主要体现在以下几个方面:

① 术前护理评估与准备:由专门成立的麻醉护理小组于术前 24 小时内对患者进行系统评估,内容涵盖生命体征、营养状况、基础疾病控制情况(如高血压、糖尿病、心脑血管疾病)、既往麻醉史及药物过敏史等,同时评估患者的情绪状态、焦虑程度以及对手术和麻醉的理解与配合度。结合评估结果,为每位患者制定个性化术后复苏护理计划,明确潜在高风险因素并采取预防性干预,提升整体护理效率和安全性。

② 术中协作管理:术中护理人员与麻醉医生紧密配合,严密观察患者麻醉深度变化(如 BIS 值)、血压、心率、血氧饱和度、体温及手术体位变化等关键数据,动态调整干预措施。加强保温措施,防止术中低体温对术后苏醒造成影响;详细记录麻醉用药种类及剂量、输液输血量及出血量等信息,为术后苏醒期管理提供充分依据。通过精细化管理,减少术中风险及术后恢复迟缓的发生。

③ 术后主动唤醒与评估:患者转入复苏室后,护理人员立即启动一体化唤醒流程,采用非药物干预方式促进患者意识恢复,例如轻声呼唤患者姓名、轻拍手背、抚触额头、调节环境亮度与温度等多感官刺激手段,激活神经反射机制,加快苏醒进程。设置专人定期评估患者神志状态与自主呼吸情况,包括睁眼反应、肢体活动程度、语言应答能力、咳嗽反射等,动态记录苏醒过程的每一个关键指标,及时发现异常变化并处理。

④ 多维度护理干预:针对高龄患者术后易发生认知障碍、谵妄、焦虑等问题,护理人员加强心理疏导,进行情绪安抚,减少术后不良精神反应。同时加强疼痛评估与处理,给予舒适护理、适度音乐干预等方式,提升患者体验。

⑤ 护理交接与持续监测机制:一体化团队在患者清醒并达到转出标准前,持续开展信息共享与交接流程,确保责任到人,避免因信息断裂造成的风险遗漏。

1.3 观察指标

① 记录两组麻醉恢复时间(从麻醉结束到意识、自主呼吸等恢复的时间)。术后苏醒时间。

1.4 统计学处理

用 SPSS20.0 对所有的数据进行了统计处理,计量资料以标准差  )来表达,计量资料用独立样本 t 检验,计数资料用百分比 (%) )来表达,用 χ2 检验, P<0.05 为有显著的差别。

)来表达,计量资料用独立样本 t 检验,计数资料用百分比 (%) )来表达,用 χ2 检验, P<0.05 为有显著的差别。

2.结果

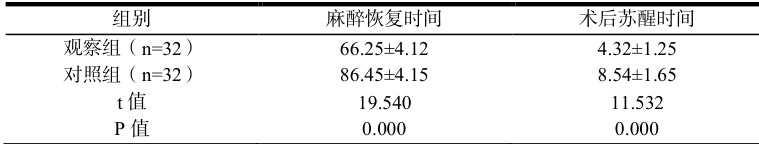

2.1 两组麻醉恢复时间、术后苏醒时间比较观察组麻醉恢复时间、术后苏醒时间短于对照组, P<0.05 。见表 1

表 1 两组麻醉恢复时间、术后苏醒时间的比较(  ,min)

,min)

3.讨论

复苏期是全身麻醉患者恢复过程中的关键阶段,高龄患者由于心肺储备能力下降、中枢神经系统敏感性增加,对麻醉药物代谢减慢,因此更易出现苏醒延迟、谵妄、呼吸抑制等并发症[4]。传统的复苏室护理多为程序化、被动性的干预措施,缺乏个体化响应策略,难以满足高龄患者的特殊恢复需求[5]。

本研究结果显示,接受麻醉护理一体化管理的观察组患者在麻醉恢复时间和术后苏醒时间方面均显著短于对照组,表明该管理模式在加速苏醒、促进恢复方面具有显著优势。其主要机制可能包括以下几点:首先,术前护理评估确保了护理措施的针对性。通过了解患者的基础状态,提前识别高危因素,有助于手术中及术后更有目的地制定监护计划,从源头上降低了术后恢复延迟的风险。其次,一体化团队协同操作增强了术中与术后的护理连续性,护理人员对术中用药、出血、液体管理等情况了如指掌,使得术后恢复阶段可实现精准应对。再次,术后主动唤醒机制是缩短苏醒时间的关键。传统护理往往等待患者自然苏醒,而本研究中观察组采取多种非药物刺激方式,诱导患者神经系统的自主恢复,提高了神经觉醒效率。此外,对术后焦虑、疼痛、谵妄等高龄患者常见问题的系统护理干预,也为患者创造了稳定、舒适的苏醒环境,减少了因不适导致的恢复延缓。

综上所述,麻醉护理一体化管理能有效改善复苏室高龄全麻患者的术后恢复过程,缩短麻醉恢复与苏醒时间,减少并发症风险,保障患者安全。该模式在临床工作中具有良好的应用前景,建议在复苏室管理中予以推广实施,以进一步提升老年手术患者的护理质量与就医体验。

参考文献

[1]张微,陈和娟,熊英.麻醉护理一体化管理在复苏室高龄全身麻醉手术患者中的应用[J].中国当代医药,2025,32(2):175-178

[2]刘莹.麻醉护理一体化管理在全身麻醉手术老年患者中的应用效果分析[J].中国社区医师,2025,41(15):142-144

[3]刘红.麻醉护理一体化模式用于高血压手术患者麻醉复苏室中的作用研究[J].中文科技期刊数据库(文摘版)医药卫生,2025(4):207-210

[4]雷蕾.麻醉护理一体化管理在腹腔镜手术患者中的应用效果[J].中国民康医学,2025,37(9):181-183

[5]许婷婷.麻醉护理一体化管理模式用于高血压手术患者麻醉复苏室中的研究[J].每周文摘·养老周刊,2024(2):272-274

姓名:梁恒玲 出生年月:1998.09 性别:女 籍贯:贵州省荔波县 职称和学历:护理师/本科 研究方向或专业:护理学/麻醉复苏护理 单位(学校)名称: 单位(学校)所在地(精确到市):广东省广州市天河区天河路600 号 单位(学校)邮编:510000

通讯作者:李梦丹

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)