红绿灯三色“ 健” 行

杨力

浙江省湖州市湖师附小教育集团井安小学 浙江湖州 313000

中图分类号:G444

一、现状:三类症状,攻击心理防线

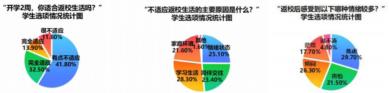

假期结束,小学生们回归学校,面临诸多适应问题。笔者曾对学生进行心理普查,发现超50%的小学生返校两周后仍未适应,表现为情绪波动行为、异常和学习困难。结合访谈,总结了几类典型“后遗症”。

图1:学生心理状况测量图

(一)情绪波动——焦虑与不安交织

许多小学生对重返学校生活感到焦虑不安,担心自己无法跟上学习进度,害怕与同学之间的关系发生变化,甚至对学校的规章制度感到不适应。这种情绪波动导致他们在课堂上注意力不集中,容易分心,甚至出现逃避行为。

(二)行为异常——攻击与退缩并存

假期中,学生们习惯了自由的生活,返校后面对学校的纪律约束,部分学生表现出攻击性行为,如与同学发生冲突、顶撞老师等。另一方面,也有学生表现出退缩行为,如不愿意参与集体活动,沉默寡言,甚至出现逃避社交的情况。

(三)学习困难——适应不良压力大

部分学生假期学习节奏较为松散,返校后面对紧张的学习任务和压力,感到难以适应。他们可能会出现学习效率低下、作业拖延、成绩下滑等问题,进而产生自我怀疑和自暴自弃的情绪。

二、策略:三灯健行,点亮心理健康

笔者从学生问卷情况和访谈情况出发,查阅并借鉴了由美国心理学家埃利斯创建的情绪 ABC 理论。如右图所示,A 表示诱发性事件,B 表示个体针对此诱发性事件的认知,C 表示因此产生的结果。笔者通过改变学生的行为、情绪等方式改变学生认知。

图2:ABC理论概念图

(一)“绿灯”普及性干预——四质预防警惕危机

“绿灯”代表基本无假期返校“后遗症”、表现正常且有合理担忧的学生。针对这类学生,开展普及性干预。通过艾森克气质类型测试,将学生分为四类,并针对不同气质类型设计心理活动,整体提升学生心理素质。

1.热血胆汁质:把握情绪尺度,稳定心性

胆汁质学生精力充沛但冲动、注意力分散、做事粗心。研究重点是培养其专注力、包容性和毅力。

(1)“腹式深呼吸” 凝聚专注心

【案例 1】在体育馆中,体育老师带领学生进行深呼吸练习,采用鼻吸嘴呼的方式引导学生专注呼吸过程,逐渐放松身心。这种腹式呼吸不仅能排出二氧化碳,还能有效提升学生的专注能力。

许多学生表示,日常学习中会用腹式深呼吸来放松身心,缓解注意力不集中,从而提升专注力。

(2)“扮演大闹钟”——增强包容心

【案例2】在“认识钟表”心理活动课中,教师设计“时光伙伴”合作游戏:

实践发现,该机制促使学生减少竞争焦虑,转而关注团队包容性成长,有效培养耐心倾听、尊重差异的社交能力。

2.活泼多血质:加深投入程度,坚定信念

多血质学生热情、活泼,但情绪多变、易浮躁。教师可着重帮他们增强稳定感、成就感和责任感

(1)“正念化冥想”——寻找安定4 感

【案例 3】学生通过主动关注那些日常容易被忽略的细节,减少外界干扰,将注意力逐渐集中到当下的状态,从而获得内心的平静与稳定。

在冥想时,学生借助音乐或教师引导,排除干扰,平复浮躁,专注于自身。通过想象身处森林、大海等宁静场景,实现内心的平静与安宁。

(2)“运动晴雨表”——获得成就感

【案例 4】学生制定了运动晴雨表,用太阳、云朵和雨珠分别表示完成、部分完成和未完成运动计划。他们通过这种方式互相展示进度、监督和鼓励。

这种记录方法帮助学生跟踪运动进度,激发内在动力,坚持运动并增强意志力。看到“晴雨表”上“晴天”增多,学生更有成就感,更积极迎接挑战。

3.迟缓黏液质:增强应对速度,直面困难

黏液质学生沉稳安静,少言寡语,忍耐力强,情绪内敛,动作较慢。学校着重帮助他们提升协调性、反应力和抗压能力。

(1)“勇当神枪手”——锻炼协调力

【案例 5】小豪:今天的活动太好玩了!从右手射击到双手蹲下射击,再到单眼射击,我越玩越顺手。

小诗:放学要和妈妈玩这个游戏,上次我赢了她,这次再比比!

小婷:老师夸我协调能力进步了,我也感觉自己超厉害!

学生在活动中锻炼了手、腿、眼、耳协调能力,促进黏液质学生身体协调发展,协调能力明显提升。

“捉住小蜻蜓”——磨练反应力

【案例6】“捉蜻蜓”游戏成为学生课后放松的热门活动,还引发了挑战赛。

这种提升也体现在反手拍、捡尺子等其他活动中,整体反应能力显著提高。

4.敏感抑郁质:扩大社交广度,释放自我

抑郁质的学生通常比较内向、敏感,不太合群,内心缺乏安全感,容易多愁善感。针对这些特点,学校重点帮助他们增强自信心、激发合作意愿以及提升表达能力。

“专属优点花”——实现认可欲

【案例 7】小童:我先在纸上画好花茎和叶子,剪出彩色花瓣,背面写上名字。然后大家交换花瓣,在正面写赞美的话。

小浩:写完后,我们把花瓣粘回花茎上,做成自己的“优点花”。

小旭:看我的优点花,超漂亮!我要拿回家给爸妈看。

在制作优点花的过程中,学生既学会了发现他人的优点,也获得了他人的认可,从而增强了自信心,满足了被认可的需求。

“妙语纸牌王”——培养表达欲

【案例 8】纸牌分红绿两种,红牌写名词或事件,绿牌写形容词。小组内每人先拿 6 张绿牌,再抽一张红牌,然后从绿牌中选一张与红牌搭配,说明理由。

玩纸牌时,有趣的搭配拉近了学生距离,让他们更敢于表达。课后,内向学生也更愿沟通。“黄灯”选择性干预——四化团辅化转危机

“黄灯”代表轻度后遗症学生,需选择性干预。教师需通过定期心理团体辅导,帮助学生缓解抑郁与焦虑学会情绪调节。

1.优化心理游戏,舒缓心情

持续优化心理游戏,增强趣味性和参与度,帮助学生放松情绪。教师可通过游戏拉近与学生的距离,非语言地探索学生内心,及时干预。

【案例9】争做“表情帝”

假期返校后,不少学生对学习产生消极情绪,例如认为“整天都在做作业”,从而拖延。通过心理游戏舒缓心情,可帮助学生调整认知,认识到“作业是生活的一部分,需积极面对”,从而认真对待作业。

2.外化内心情绪,宣泄负能

在学校心理站或宣泄室等安全环境中,教师引导学生通过说话、写作或绘画等方式表达自己,与他人交流,同时释放内心的负面情绪。

【案例10】“打败”坏心情

3.强化支持体系,保障安全

在家庭,增加亲子活动和交流,让孩子感受关爱;在学校,营造同学和师生的愉悦氛围;在社会,让孩子了解政府措施。这些举措能强化学生内心支持体系,增强心理安全感。

【案例11】心灵故事会之新闻播报

针对学生假期后认为“上学很无聊”的错误认知,家庭、学校和社会三方面协同强化支持体系,增强学生安全感,帮助他们认识到“校园生活丰富多彩”,从而乐于上学。

4.孵化心理档案,追踪回访

建立学生心理档案,保存心理干预的所有资料。团体干预结束后,定期跟踪随访,评估学生心理状态,相关报告存入档案。

【案例12】学生“心里画”分析

在“烦恼垃圾站”团辅活动中,教师让学生通过画画表达近期的烦心事,不限形式。学生们创作了自己的“心里画”,教师进行了分析。

(1)显性记录:详细批注团辅情况、聊天记录、画稿等并存档,便于全面了解学生情况、对比分析干预效果并总结经验。对团辅效果不佳的学生,提供个人辅导。

(2)隐性分析:细致观察学生表情、行为、画稿等细节,分析其内心状态,与家长沟通,综合评估心理情况,制定干预措施,化解心理危机。

(3)个性跟进:针对团辅中较多学生的相同问题,开展专题小团辅。如失眠问题较多,可进行为期三周的失眠专题辅导,精准解决问题。

(二)“红灯”指定性干预——四解个辅解决危机

“红灯”代表中重度心理“后遗症”学生,表现为情绪波动大或无波动,有中重度抑郁或焦虑倾向,甚至自伤风险。这类学生需在选择性干预基础上接受指定性干预。

图7:“红灯”指定性干预框架图

心理过敏通常是由于不良刺激引发的异常反应,而系统脱敏则是通过逐步降低心理反应强度,帮助个体从过敏状态恢复到正常状态。

1.开展系统脱敏,解开心结

【案例15】“小雨”的心理健康个案辅导记录表

小雨,一年级男生,返校后,同学请假他就头晕乏力,就医无问题 ⋅ 。分析其对病毒传染过度恐惧,高度敏感,反应过激。

(1)模拟式接触:通过接触脱敏法,利用模型帮助学生正视恐惧。学生先观察老师操作恐惧物品(如病毒模型),再逐步尝试接近、触摸,直至能自如拿起,缓解紧张感。

(2)自助式训练:采用自动脱敏法,教师识别学生焦虑情境(如打喷嚏)并录像,用于脱敏训练。学生在家可自行操作,根据自身情况调整速度和进度,减少不良反应。

(3)积极式对抗:运用情绪意向脱敏法,教师通过生动描述激发学生积极情绪,用兴奋和欢快对抗因恐惧引发的焦虑,逐步抵制负面情绪,消除焦虑。

2.开通心理剧场,解放悲伤

教师作为心理剧治疗师,基于学生自愿开展治疗,借助朋辈、父母和教师力量邀请辅导者。治疗分暖身、演出、讨论分享三环节,助力学生成长。

(1)破茧式演出:学生通过表演重现难以释怀的事件,释放负面情绪,接纳自我,获得新感

(2)卷入式讨论:大家共情讨论,分享感受和建议,为主角疏导情绪,让其感受陪伴。

(3)开放式谈心:教师一对一倾听学生经历,引导面对情绪,分析原因,巩固干预效果,提升自我干预能力。

3.进行死亡教育,解悟生命

教师与学生共同观看死亡教育纪录片和绘本,引导学生理解死亡的必然性和不可控性,思考死者对生者的期望及其实现方式,从而深刻感悟生命,关爱并珍惜生命,实现生命价值。

4.转介专业机构,解救心灵

对于干预效果不佳的重度心理危机学生,在家长知情同意后,及时转介至专业心理咨询机构,借助专家力量进行深入辅导和治疗。

【案例16】转介制度及转介单

中小学学生个案心理服务转介单小学学生心理健康辅导转介工作制度

(1)主动式反馈:教师发现学生心理危机干预无效时,立即联系家长,建议转介专业机构,征求家长意见,为学生提供专业帮助。

(2)双轨式辅助:家长同意转介后,教师与家长保持沟通,了解辅导进展,给予支持。同时,关注学生在校表现,提供全面帮助。

(3)无缝式衔接:学生在专业机构好转后,学校心理站做好交接,定期疏导交流,稳定并评估其心理状态。

成效——全面成长,健行心理通道

(一)丰富调节手段,成为了情绪主人

通过学校的心理干预,学生从最初的无法调控情绪、拒绝交流,转变为现在主动与同学或老师沟通,寻求解决问题的方法,尝试自我调节情绪,改善心理状态。

(二)转移过剩压力,激发了学习热情

随着心理干预的推进,我校学生精神面貌显著改善,厌学情绪明显减轻,整体变得更加阳光积极,学习主动性增强。课后,许多学生主动向老师请教问题,或阅读课外书放松。

(三)引导积极心态,减弱了应激反应

随着心理红绿灯三色健行的心理干预推进后,学生心态更积极,情绪更稳定,应激行为从频繁高发显著减少。

(四)采取分层辅助,加强了心理韧性

随着学生心理素质的增强,他们的抗挫力和抗逆力也显著提升。干预后,面对假期返校不适应的情况,学生选择乐观学习的比例大幅提升,这表明学生在面对压力时,内心变得更强大,更懂得迎难而上。

参考文献

[1]李靖怡.小学生心理危机预防性干预课程设计——以沈阳市 S 小学五年级为例[D].沈阳大学,2020.

[2]王明.小学生假期返校心理适应障碍的成因与干预策略研究[J].基础教育研究,2019(5):45-48.

[3]张丽华.儿童假期心理调适与学校干预策略[M].教育科学出版社,2020.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)