产教融合视域下高职土壤及固废监测课程专创融合路径探索

余莹 杨洋 谢晓迪

湖北工业职业技术学院 湖北十堰市 442000

1 引言

当前高职土壤及固废监测课程存在两大突出问题:一是产教脱节,教学内容滞后于产业标准更新,实训项目与企业真实场景脱节,导致学生上岗后需重新适应;二是创教分离,创新教育多以课外活动形式存在,与专业课程教学缺乏有机融合,学生解决复杂环境问题的创新能力不足[1]。为破解上述难题,我校与本地环保企业深度合作,以国家级重点专业环境监测技术专业为支撑,将《土壤及固废监测》课程作为专创融合课程,最终形成了“产业需求嵌入、双创能力融合、思政育人贯穿”的特色路径,为培养“精监测、能评价、敢创新”的高素质复合型人才提供了可操作的实践方案。

2 专创融合的课程路径设计与实践

2.1 课程目标重构

《土壤及固废监测》课程对接行业岗位能力链,以产业需求为锚点、专创能力为核心、证书衔接为纽带重构课程目标,形成三级目标体系。对标土壤及固废监测的新方法、新标准和新规范,通过企业调研明确职业岗位能力要求。融合世界职业技能比赛、全国职业院校技能大赛和创新创业大赛等赛项的评价标准,构建技术应用+创新思维双能力体系。技术应用能力涵盖污染溯源分析和快速检测操作;创新思维包括快速检测设备改良、监测方案优化等。将 1+X 职业资格技能等级标准证书的考核内容纳入教学模块,学生通过课程考核后,直接参与证书认证考试,实现“课证融通”。

2.2 课程内容创新

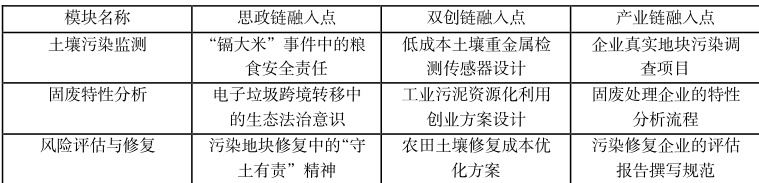

《土壤及固废监测》课程基于思政链、双创链、产业链三链融合的理念构建一课三融,重构课程内容体系,形成模块化教学内容(见表 1)。

表 1 土壤及固废监测教学内容表

2.2.1 融思政:筑牢生态安全底线意识

课程以典型环境事件为切入点,将思政元素转化为教学案例。在土壤污染监测模块,以湖南“镉大米”事件、常州“毒地块”事件为案例,通过分析污染成因、危害及治理过程,引导学生认识“土壤是生命线”的深刻内涵,树立“守土有责、护土尽责”的职业使命感。在固废监测模块,引入“洋垃圾禁令”政策解读、“白色污染治理”社会热点,组织“电子垃圾跨境转移的伦理争议”辩论赛,强化学生“生态兴则文明兴”的生态法治观念和全球视野。

2.2.2 融双创:破解行业技术痛点

课程以行业痛点为双创训练载体,推动学中创、创中学。针对传统土壤重金属检测成本高、周期长的问题,引导学生设计优化监测方案,降低检测成本和缩短检测周期。针对建筑垃圾资源化率不足50%的瓶颈,开展建筑垃圾再生应用创业项目设计,学生需完成市场调研、配方试验、成本核算等全流程训练。

2.2.3 融产业:真实场景驱动能力跃迁

通过企业项目进课堂+新技术同步学,实现教学与产业无缝对接。 承接本地环保企业的某废弃汽车涂装车间地块调查项目,学生分组完成从布点(依据 HJ 25.1-2019 规范)、采样、样品制备到检测分析、报告撰写的全流程实战。引入企业最新使用的“土壤快检三件套”(便携式 XRF 光谱仪、土壤重金属快速检测仪、固废热值测定仪),组织学生对比传统实验室方法与快检方法的差异,掌握技术迭代应用能力。

2.3 教学实施改革:三阶递进项目化教学

基于认知-实践-创新能力发展规律,实施“基础阶-综合阶-创新阶”三阶递进教学,通过标准化操作实训、复杂场景监测和技术方案优化等项目实现规范操作和数据质控、系统分析和风险评估、创新思维和工程化能力等能力的递进培养。

课程借助土壤剖面 VR 仿真软件,模拟不同土层(如耕作层、犁底层)的钻探采样过程,解决传统教学中采样现场危险、设备昂贵的难题。软件包含错误操作预警功能(如采样深度不足时触发提示),学生实训达标率从 65%提升至 92%。课程组建“专业教师+企业工程师+环保局专家”教学团队,通过专业教师负责理论教学,企业工程师带教现场实操,环保局专家解读政策标准的分工,形成理论-实践-政策三维教学支撑。

2.4 课程评价改革:

构建“职业素养、专业技能、创新能力、协作能力、社会价值”五维评价体系,实现过程性评价+结果性评价结合。由企业导师根据学生在实训中的表现评分,评价指标包括采样方案规范性、安全防护意识(如防护服穿戴、废液处理)、职业礼仪(如与企业对接时的沟通规范),占比 20%。专业技能:通过“技能闯关”考核学生的专业能力,如固废热值测定操作(达标标准:误差≤5%)、土壤样品前处理(合格率≥90%),采用“操作视频回放+数据准确性”双维度评分,占比 30%。以方案优化贡献度为核心考核学生的创新能力,经企业工程师评估后,按创新性+可行性+效益打分,占比 20%9 。采用小组互评+多角色轮换方式评价学生的合作能力,在项目组中设置采样员、分析师、报告撰写人等不同角色,通过任务分工合理性、沟通效率、问题解决协作度等评价指标来考核,占比 15%。 评估学生项目的社会效益,如废旧电池社区回收计划被当地社区采纳,通过参与人数+回收量+居民满意度量化评分,占比 15%。

3 实践成效

课程通过率从改革前的 85%提升至 98%;证书获取率达 82%;学生获省级及以上竞赛奖项多项,其中 2024 年世界职业技能比赛银奖 1 项、2025 年湖北省生态治理与环境保护比赛一等奖 1 项。企业录用实习生比例再创新高。本课程的教学模式已推广至多门环境监测类课程,形成产业需求嵌入课程→双创项目反哺教学→人才输出服务产业的闭环生态。

结论

《土壤及固废监测》课程通过重构课程目标、创新教学内容、三阶递进教学实施、五维动态评价体系,有效破解了高职土壤及固废监测课程产教脱节、创教分离的难题。未来,课程将深化 AI 人工智能在教学中的应用,联合更多企业共建课程包,助力国家“净土保卫战”和“无废城市”建设战略实施。

参考文献

[1] 教育部. 职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025 年)[Z]. 2023.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)