绿色低碳背景下茶叶行业的发展趋势探析

余莹 吴竞

湖北工业职业技术学院 湖北十堰市 442000

关键词:绿色低碳;茶叶产业;智慧茶园; 产业转型

1 引言

随着碳中和成为全球共同追求的目标,中国茶产业作为特色农业的重要支柱,肩负着减排固碳与品质升级的双重使命。研究数据显示,传统茶园每生产一公斤干茶,碳排放当量可达 12.7±2.62 吨,其中加工环节的能耗占比超过 40%9 。在欧盟碳边境调节机制(CBAM)等绿色贸易壁垒的压力下,茶产业的绿色转型已刻不容缓。本文结合 2025 年福建、云南等主产区的最新实践,从技术革新、价值链重构、消费变革三个维度,剖析茶叶行业的发展趋势,为产业的低碳化发展提供理论参考。

2 生产技术的低碳化转型

茶园与茶企正通过智慧种植技术应用、生态栽培技术创新、加工与能源清洁化改造等方式,逐步实现绿色低碳转型。

2.1 智慧种植技术应用

物联网与数字技术的深度融合,推动着茶园管理向精准化、智能化方向发展[1]。中国电信福建南平分公司在武夷山打造了 13 个“5G 智慧生态茶园”,通过布置土壤墒情传感器、微型气象站、病虫害监测仪,再结合无人机航拍建模,构建起“天地一体”的监测网络[2]。这套系统实现了施肥施药的精准把控,使农药使用量减少 40% ;同时,借助对揉捻力度、烘干温度等工艺参数的智能分析,推动制茶工艺向标准化迈进。目前,南平茶产业大数据平台已接入 6000 余家产业链主体,累计为 2700 余户茶企提供融资授信,有效缓解了产业发展的资金难题。

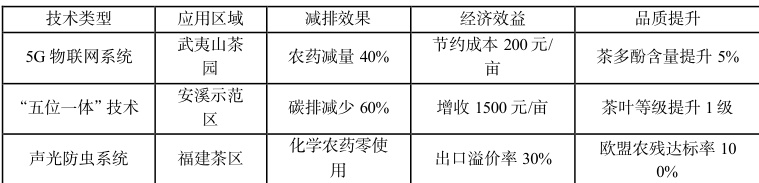

福建安溪县创新构建“五位一体”碳中和茶园技术体系,在感德、溪禾山等地设立 200 亩以上的示范区,通过部署 20 余个智能传感器和碳捕集装置,对温室气体(CO₂、N₂O、CH₂)进行动态监测[3]。该技术体系的核心包括:生物质存碳改土技术,将茶枝等废弃物炭化后还田,增强土壤固碳能力;微藻固碳培肥技术,利用藻类生物固氮减少化肥使用;高光效茶树体构建技术,优化树冠结构以提高光合效率。这些技术应用一年后,示范区茶叶品质提升一个等级,碳排碳汇相抵后减少 60% ,基本实现茶园碳中和,见表 1

表 1:智慧茶园技术效益对比

2.2 生态栽培技术突破

传统茶园借助生态农艺创新,实现“以生态换化肥,以有机替农药”的转型。中国农科院茶叶研究所整合 35 项研究的 211 组数据,开展了一项突破性研究,证实了有机肥替代化肥能显著提升茶园生产效益。茶叶产量平均增加 19.8% ,芽密度提高 10.1% ,水浸出物含量增加 3.73% ,游离氨基酸含量提升 12.9% ,同时茶多酚/氨基酸比值下降 13.8% ,有效改善了茶叶风味。研究还发现,动物粪肥的增产效果最为显著,而植物残体对土壤有机碳提升的贡献率达 24.7% ,这为茶园精准施肥提供了科学依据。

安徽金寨县青山镇推行“两个替代”(生物防治替代化学防治、有机肥替代化肥),当地汤店村 1600 亩高山茶园实现化学农药零使用后,茶叶叶片更加肥厚,茶汤浓度提高,市场价格上涨 30% ,其拳头产品“抱云尖”六安瓜片荣获 2025 安徽斗茶会特别金奖。

2.3 加工与能源清洁化

茶叶加工环节的能源结构转型,成为减排的关键一环。浙江龙井茶区推广智能化炒茶机,如龙井炒茶机温控系统、抹茶超微粉碎设备等,通过优化温控系统提高热传导效率,使能耗降低 20% ,产品合格率超过 99%⨀ 。云南普洱茶企采用“风光互补”能源模式,在加工厂屋顶安装光伏板,周边山坡设置小型风机,清洁能源供电比例达 75% ,加工环节每公斤茶叶碳排放降至 1.2kgCO ₂e,较传统模式下降 64% ,实现“零碳工厂”转型[3]。

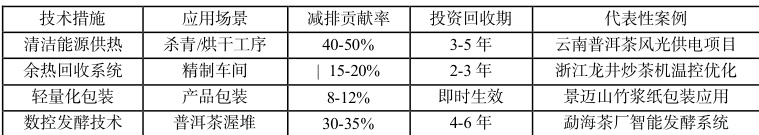

普洱市景迈山投资开发管理有限公司对茶叶加工全流程进行碳足迹核算,涵盖茶园管理、采摘、加工、包装等环节。通过电烘干替代燃煤烘干、竹浆纸替代塑料包装等创新举措,其“一生一熟”两款普洱茶产品获得“区域碳足迹标识旗舰产品”认证,成功进入深圳高端市场,且溢价 25% ,见表 2

表 2:茶叶加工环节低碳技术改造效益

3 结论

在“双碳”目标的引领下,中国茶产业正通过技术创新从传统农业向绿色低碳产业转型,有望未来的茶产业将生态优势转化为竞争优势。

参考文献:

[1] 生态低碳茶园建设管理体系探索实践——以杭州龙冠实业有限公司生态低碳茶园建设实践为例 赵玉宝 中国茶业 2023.7 :9-14

[2] 池国晨. 在武夷山水间书写科技兴茶新篇[N]. 人民邮电报, 2025

[3] 云南省生态环境厅. 普洱茶和咖啡以“低碳”之名为发展“上分”[EB/OL]. 2025

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)