家校协同指导视域下农村小学弱势学生学校适应的路径研究

卜芳

江苏省徐州市铜山区黄集实验小学 221145

农村小学弱势学生由于家庭经济状况欠佳、家长教育水平偏低或者家庭结构不完整等原因,常常在校园生活中在边缘地位,面临学业困难、社交阻碍以及心理层面的压力等诸多挑战,家校协同指导作为教育帮扶的关键手段,可切实整合家庭和学校的各类资源,凝聚教育力量,为弱势学生给予更为周全、具备针对性的帮助,旨在借助实践方面的探索,给出具备较高可实施性的家庭与学校协同策略,协助农村小学弱势学生能够平稳地适应学校生活,实现从“边缘”到“融入”的积极转变。

一、精准识别需求,搭建家校沟通桥梁

准确辨别弱势学生的个性化需求是家校协同指导的关键基础,学校应当构建一套系统性的学生信息管理体系,全面且详尽地记录学生家庭背景、学习情况、心理特点、兴趣喜好等多个维度的具体信息,从而为开展个性化支持给予数据方面的有力支撑。针对农村小学中占比较高的留守儿童与流动儿童群体,需特别关注其学校适应的现实困境。据研究显示,留守儿童普遍存在心理状态偏弱、学习兴趣不高、集体活动参与积极性不足等问题;而流动儿童的学校适应水平整体呈现“行为适应>情绪适应>人际适应>学业适应”的特点,学业表现普遍不理想,人际融入面临较大挑战。借助有规律地进行家访活动,更深入地了解学生所处的家庭环境、日常的生活习惯、亲子间的关系等内容,进而增强家校彼此之间的相互理解和信赖[1]。与此同时,搭建具备多元化特征的沟通平台,如家长专用信箱、家长会晤、微信交流群组、家校互动 APP 等,以此保证信息能够毫无阻碍地流通,并且及时采集家长所给出的反馈以及提出的建议。为了能够更进一步地提高需求识别的精确程度,学校可以有规律地组织开展针对学生需求的评估工作,具体可运用诸如问卷调查、单个交流访谈、小组研讨等多种方式,全方位地了解学生在学业进展、心理状态、社交活动等多个层面的实际具体需求情况,构建一份具有动态变化特性的需求清单,并且依据学生的实际变化状况及时对支持策略做出相应的调整。家庭和学校两方应当共同参与到需求分析这一过程当中,以此保证所采取的措施能够精准地与学生的实际情况相契合,从而增强支持的特定指向性以及实际效果。举例而言,对于在学习方面存在困难状况的学生,可以为其提供课后的专门辅导或者组织学习小组;而对于承受较大心理压力的学生,可以安排心理咨询服务或者开展团体辅导活动。在此过程中,需嵌入课题设计的分层目标体系:优先解决心理适应问题(如建立安全感),逐步提升学习能力(如基础学科补弱),最终实现人际改善(如主动参与集体活动)。

二、创新协同机制,激活教育支持合力

创新家校协同指导机制是提高支持成效的核心要点,学校应当组建家校合作委员会,该委员会由教师、学校管理者、家长代表以及心理专家等多类主体构成,共同参与到学校的教育决策过程当中,以此保证所采取的教育举措契合学生的实际状况与需求[2]。家校合作委员会可以按照一定周期召开会议,针对学生支持计划展开研讨,对实施的效果进行评估,进而提出改进方面的建议。与此同时对家校共育的活动形式予以拓展,如定期开展“家长成长沙龙”,围绕“青春期心理特征”“有效亲子沟通技巧”“情绪管理与家庭氛围营造”等主题,邀请心理专家引导家长进行案例分析与角色扮演,帮助家长提升家庭教育能力。沙龙可采用“主题讲座+小组讨论+实践任务”的模式,如在“倾听的力量”专题中,家长需记录一周内与孩子的三次深度对话并进行反思分享,真正实现从理念到行为的转变。除此之外,设立“学生互助小组”,由教师和家长志愿者共同指导,以同龄支持促进学生社会性发展。例如,针对学习压力较大的学生,组建“学业支持小组”,通过同伴辅导、学习计划共商等形式互帮互助;针对人际交往困难的学生,开展“心灵伙伴计划”,鼓励结对伙伴每日进行积极互动打卡。学生互助小组不仅增强了学生的归属感与责任感,也为家长提供了观察孩子社交能力发展的窗口,形成“学生互助—家长观察—教师反馈”的良性循环。

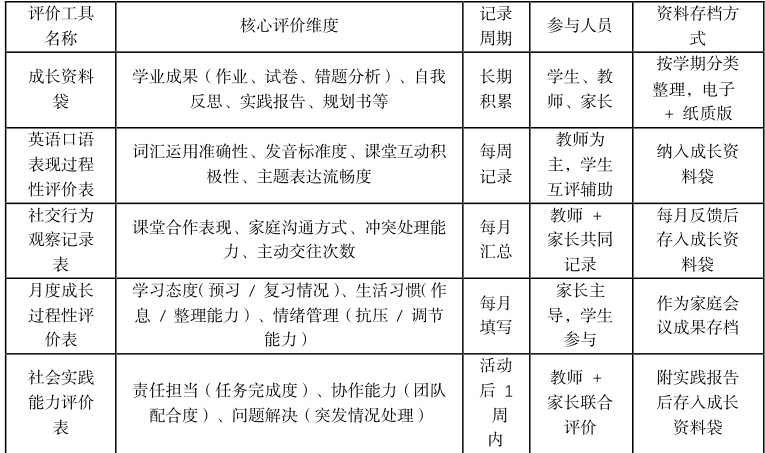

三、聚焦能力提升,筑牢弱势学生发展根基

家校协同指导的最终目的在于聚焦能力的提升,学校应当规划个性化的课程,针对弱势学生的学业短板,给予课后补习班、兴趣小组、特长培训等帮助,以此激发学生的学习兴趣,增强他们的学习能力。例如,针对数学基础较为薄弱的同学,可以开办数学思维训练的班级;针对英语口语不太好的同学,可以组织英语角的活动。着重对心理辅导以及社交技能培养予以关注,借助团体辅导、个别咨询、角色扮演等途径,助力学生树立自信,战胜社交方面的阻碍,提升人际交往的能力[3]。学校组织“自信成长”团体辅导活动,通过“优点大轰炸”“情绪面具”“信任之旅”等游戏与讨论,帮助学生认识自我、接纳自我、建立自信。例如,在“自信成长”团体辅导(课题活动)期间,某留守儿童从最初不愿与人交流,到逐渐愿意主动与同学互动。经过一段时间的努力,这名学生的人际交往状况显著改善,据教师观察和家长反馈,该生的人际适应状态较之前提升了约 30%,能够积极参与小组活动,并与同学们建立了深厚的友谊;组织“社交技能工作坊”向学生传授具备有效性的沟通技巧以及冲突化解方法。家长需以积极主动的态度介入孩子的成长过程,构建出一种温暖且融洽的家庭环境,培养孩子优良的生活习惯以及道德素养。在家校协同指导机制的系统实施下,课题组选取该校三至五年级3 个班级作为试点,共有学生 152 人,其中确定为“弱势学生”32 人。通过为期一学年的干预实践,结合前后测数据对比,家校协同指导在促进弱势学生学校适应方面的成效显著。在社会适应方面,通过“学生互助小组”“志愿服务”“亲子活动”等融合性实践,学生归属感显著增强。前测中仅 37.5%的弱势学生表示“喜欢上学”,后测上升至 78.1%。逃课、迟到等行为发生率由 43.75%降至 12.5%,主动参与集体活动的学生比例大幅提升。在家校互动方面,家长参与度明显提高。家长会出席率由不足50%升至 82%,主动与教师沟通的频率增长约 3 倍。“家长成长沙龙”参与率达 90%以上,多数家长表示“更理解孩子”“知道如何配合学校”。数据表明,家校协同指导有效促进了农村小学弱势学生在学业、心理、行为与情感等方面的全面适应,育人合力初步形成,路径实践取得切实成效(见表 1)。

表 1 农村小学弱势学生学校适应评价工具体系

结语

家校之间的协同合作,是推动农村小学弱势学生更好地适应学校生活的一种有效方法,借助实施精准识别需求、创新协同机制、聚焦能力提升三项具体策略,可以搭建起一个覆盖全面、层次多样的家校支持架构,从而为弱势学生给予更贴合他们实际情况、更具科学性的助力与服务内容。这一方法,不仅可以帮助解决弱势学生在学校日常活动中面临的各类具体难题,而且还可以挖掘出他们潜藏的内在能力,推动他们实现全方位的成长与和谐融入,为农村教育的均衡发展与社会的和谐稳定贡献力量。

参考文献:

[1]殷国伟.“双减”背景下乡村学校家校社协同育人的思考与实践[J].华人时刊(校长),2023(05):39-40.

[2]林传生.“双减”背景下农村家校社协同共育的不足与对策[J].师道,2023(05):36-37.

[3]李旭雯,刘辉,陈凯.“双减”政策背景下学校体育“家校社”协同育人的问题检视与实践超越[J].体育科技文献通报,2023,31(02):157-159+163.

[4]方晓义. 青少年学校适应的理论与实证研究[M]. 北京:北京师范大学出版社,2020.

[5]侯静. 小学生学校适应的结构与影响因素研究[J]. 心理发展与教育,2019,35(04):473-480.

[6]王甲,龙宝新. 家校协同育人的困境突破与路径创新[J]. 中国教育学刊,2022(06):78-83.【本文系江苏省教育科学“十四五”规划 2024 年度乡村教师专项课题《农村小学弱势学生学校适应的家校协同指导研究》(立项编号:XC/2024/18)阶段性成果”】

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)