智能安防工程全周期检测技术

琚磊 徐宁 施伟杰

浙江方圆智能技术检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司

一、引言

随着物联网、人工智能等技术的快速发展,智能安防工程已从传统的视频监控、门禁控制向一体化、智能化系统演进,广泛应用于校园、园区、大型场馆等场景。智能安防系统的稳定性、可靠性直接关系到安全防范效果,而全周期检测技术是保障工程质量的核心手段。

全周期检测涵盖工程立项阶段的需求评估与方案验证、施工过程中的检验、竣工验收阶段的性能检测,以及系统运行后的维护检测,形成闭环管理。检验检测工程行业需通过专业化技术服务,确保智能安防系统在各阶段均符合设计标准和使用需求,为安全防范提供技术支撑。

二、工程立项阶段的检测技术

(一)需求评估与风险预判

在立项阶段,需结合应用场景(如校园、工业园区)的安全需求,开展现场勘查与风险分析。检测技术人员通过模拟场景入侵路径、识别薄弱区域(如围墙死角、出入口流量高峰),确定系统的防护等级和功能指标。

例如,针对校园场景,需重点检测周界防范的响应速度(参考 GB 5038 相关标准,≤2 秒)、教学楼内的视频追踪精度(识别距离≥50 米);针对工业园区,则需侧重设备防暴性能(抗冲击等级≥IK10)和数据加密传输(符合 GB/T25069-2010 标准)。对于大型体育场馆,还需考虑人员密集场景下的异常行为识别能力,如人群聚集密度预警(每平方米≥5 人时触发报警)、物品遗留检测(滞留时间≥3 分钟报警)等特殊指标。

(二)方案可行性验证

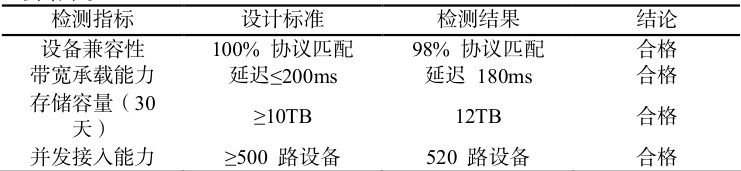

采用仿真测试技术验证设计方案的合理性,通过搭建模拟系统模型,检测设备兼容性(如不同品牌摄像机与 NVR 的协议匹配度)、网络带宽承载能力(高峰期视频流传输延迟 ≤200ms )等。表 1 为某园区立项阶段的方案验证指标及检测结果。

在方案验证中,还需对系统的扩展性进行测试。例如,模拟未来 3 年内新增 20% 设备的场景,检测系统是否能在不降低性能的前提下实现平滑扩容。某高校安防工程立项时,通过仿真测试发现原设计的核心交换机仅支持 400 路设备并发,无法满足远期需求,及时更换为支持 600 路并发的设备,避免了后期改造的额外成本。

三、施工与验收阶段的检测技术

(一)施工过程检验

1.设备安装检测:依据 GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》,检测设备安装位置(如摄像机镜头与目标区域的夹角≤45°)、固定强度(抗风等级≥8 级)、接线规范性(接地电阻≤4Ω)。对于高空安装的摄像机,需采用拉力测试仪器检测支架承重能力(≥5 倍设备重量),确保在极端天气下不会坠落。

2.线路敷设检测:隐蔽线路需进行导通性测试(导通电阻  )和绝缘电阻测试( ≥20MΩ ),避免因线路老化或破损导致信号衰减。在某小区安防工程中,检测发现地下敷设的光缆绝缘电阻仅为 5MΩ,经查是施工时被尖锐石块划伤,及时更换后消除了信号中断隐患。

)和绝缘电阻测试( ≥20MΩ ),避免因线路老化或破损导致信号衰减。在某小区安防工程中,检测发现地下敷设的光缆绝缘电阻仅为 5MΩ,经查是施工时被尖锐石块划伤,及时更换后消除了信号中断隐患。

3.系统联调检测:采用信号发生器模拟入侵信号,检测报警系统的联动响应(如摄像机自动追踪、灯光联动开启的同步性≤1 秒)。对于智能分析系统,需测试异常行为识别的准确率,如翻越围墙识别准确率 295% 、打架斗殴事件识别响应时间(参考 GB 5038 相关标准, ≤2 秒)。

(二)竣工验收技术

1.性能参数检测:

◦ 视频监控:分辨率( ≥4K )、夜视距离(全黑环境≥30 米)、帧率( ≥25fps )、宽动态范围( ≥120dB ),确保逆光或强光环境下仍能清晰成像;

◦ 门禁系统:识别速度( ≤0.5 秒 / 次)、防复制能力(加密卡破解抵抗≥100小时)、故障自诊断功能(离线时可存储≥1000 条记录);

◦ 周界防范:误报率(≤1 次 / 周)、漏报率(0 次 / 月)、防护距离偏差(≤±5 米)。

1.文档完整性核查:包括设备合格证、隐蔽工程记录、系统调试报告、培训记录等 12 类文件。某商业大厦验收时,因缺少设备固件版本记录被要求补充,

此类细节可追溯系统后期升级的兼容性问题,是验收的必要环节。

2.应急演练测试:模拟市电中断场景,检测备用电源切换时间( ≤0.5 秒)和续航能力( ≥8 小时);模拟核心服务器故障,检测热备系统的自动切换功能(切换时间≤30 秒),确保关键功能不中断。

四、运行与维护阶段的检测技术

(一)日常巡检技术

采用物联网传感技术对系统状态进行实时监测,通过部署温度传感器(设备运行温度≤60℃)、振动传感器(异常振动频率≥5Hz 报警),提前预警设备故障。某工业园区通过安装智能巡检终端,将传统的人工巡检周期从每周 1 次缩短至实时监测,半年内提前发现 12 起设备过热问题,避免了系统宕机。

建立设备健康度评估模型,结合运行时长、故障次数、性能衰减率等参数,自动生成维护优先级。例如,对连续运行超过 10000 小时且出现 2 次以上图像卡顿的摄像机,标记为 “高优先级维护”,优先安排检修。

(二)定期全项检测

每年开展一次全系统性能复测,重点检测:

1.设备老化程度(如摄像机镜头衰减率 ≤10%/ 年、红外灯照射距离衰减≤15%/ 年);

2.软件稳定性(连续运行无死机时间≥1000 小时、漏洞扫描无高危风险)

3.数据备份与恢复能力(恢复时间≤30 分钟、备份文件完整性 100% )。

对存储系统进行读写速度测试,确保录像回放流畅( ≥25fps) ),检索响应时间≤3 秒。某医院安防系统年度检测时发现,存储阵列写入速度从初始的 80MB/s降至 50MB/s,经排查是磁盘碎片过多,通过整理后恢复正常性能。

(三)应急响应检测

每季度开展一次应急演练,模拟系统瘫痪、网络中断、极端天气等场景,检测:

1.应急通讯能力(对讲机在屏蔽区域通话距离 ≥500 米);

2.手动操作可行性(关键设备支持物理按键应急控制);

3.灾备系统有效性(异地备份数据恢复准确率 100% )。

某机场在应急检测中发现,台风天气模拟下部分室外摄像机防护罩密封性不足导致进水,及时更换为 IP66 级防护罩,保障了特殊天气的监控效果。

五、案例应用

某商业综合体智能安防工程在全周期检测中,立项阶段通过风险评估优化了周界雷达的部署密度(从 50 米 / 台调整为 30 米 / 台),使入侵识别覆盖率从 85% 提升至 99% ;施工阶段检测发现 3 处摄像机接地电阻超标(实测5.2Ω,标准≤4Ω),重新做接地处理后达标;运行 1 年后的维护检测中,发现存储系统冗余量不足(剩余容量仅 15% ),通过扩容升级避免了数据丢失风险。

该案例中,全周期检测累计投入检测费用约 15 万元,但通过提前发现问题,避免了后期改造的 30 万元支出,且系统故障发生率从年均 20 次降至 8 次,运维人员工作量减少 40% ,间接创造了显著效益。

六、结论

智能安防工程全周期检测技术需贯穿立项、施工、验收、运维各阶段,通过专业化的检测手段确保系统性能达标。未来应进一步融合 AI 诊断技术(如自动识别设备异常参数)和数字孪生仿真(模拟极端场景下的系统响应),提升检测效率和精准度。

检验检测行业需持续完善技术标准,针对新兴的 AI 安防设备(如毫米波雷达、热成像摄像机)制定专项检测规范,为智能安防工程的高质量发展提供保障。同时,推动检测数据的互联互通,建立行业级的故障数据库,实现典型问题的快速诊断与解决,助力智能安防系统向更可靠、更智能的方向演进。

参考文献

[1] 王军,张丽。智能安防系统检测技术与应用 [J]. 中国安全防范技术与应用,2022 (3):45-49.

[2] 李强,赵伟。安全防范工程施工质量检验规范 [M]. 北京:中国标准出版社,2021.

[3] 陈明,刘晓。智能建筑安防系统运维检测技术研究 [J]. 工程质量,2023,41 (2):32-36.

[4] 国家标准 GB 50348-2018. 安全防范工程技术标准 [S]. 北京:中国计划出版社,2018.

[5] 张伟,王丽。物联网技术在安防系统检测中的应用 [J]. 信息技术与标准化,2022 (5):67-70.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)