数字化背景下中华传统文化融入中职艺术类专业的教学实践研究

郭倩玲

佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 广东省佛山市顺德区 528300

一、引言

近年来,国家《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确提出“推动文化数字化”,为职业教育中的文化传承指明了方向 。中职艺术类专业作为培养应用型艺术人才的重要阵地,既需应对数字化技术带来的教学变革,又要解决传统文化教学中 "内容碎片化"、" 学生兴趣低 "、"与技术脱节" 等现实问题 。

二、理论基础与文献综述

(一)文化传承与数字化教育的内在关联

数字化技术打破了传统文化传承的时空限制。作者高晓虹指出,出版数字化构建了传统文化传播的新载体 1,如戏曲数据库、服饰纹样库的建立。使学生可随时调取《韩熙载夜宴图》的细节高清图、昆曲《十五贯》的服饰分解视频。在昆曲教学中实践的VR 技术,让学生通过虚拟仿真系统直观感受“程式化动作”与传统文化内涵的关联,印证了信息技术对“活态传承”的推动作用。

(二)中职艺术教育的融合现状

当前中职艺术专业已开始探索融合路径:在美术教学中,引导学生用数字绘图软件重构剪纸、陶艺等民间工艺,使传统纹样适配现代文创产品。在服装专业课堂中,将云锦图案进行数字化拆解,通过 CAD 技术实现传统纹样与现代服装的融合设计 。还可以利用互联网平台,让学生通过短视频创作,实现传统文化的社会化传播 。

(三)国际经验借鉴

俄罗斯在民俗艺术教育中广泛应用电子资源,其 "数字民俗博物馆" 项目通过 3D 建模还原传统木雕工艺,并设计在线互动游戏帮助学生理解纹样寓意,这为我国中职艺术教育提供了 "技术趣味化 + 文化深度化" 的融合启示 。

三、实践路径探索

(一)课程设计:跨学科融合与分层教学

构建 "理论 - 实践" 双层课程体系,实现文化知识与数字技能的有机衔接。开设"传统文化数字资源鉴赏" 必修课,整合多媒体资源。例如,在 "传统色彩" 单元,通过对比 "五行色"(青、赤、黄、白、黑)与现代色谱的对应关系,结合数字取色工具),让学生理解 "故宫红" 的 RGB 数值与 "吉祥寓意" 的关联 。在专业课程中嵌入文化转化任务。服装专业的 "新中式校服" 项目,要求学生用 CAD 技术解析汉服"交领右衽" 的结构,将传统盘扣纹样转化为数字化图案,再通过 3D 试衣系统测试版型 。美术专业的 "敦煌壁画数字化临摹" 项目,学生用平板摹绘壁画,AI 工具自动校正笔触力度,同步推送艺术史知识 。

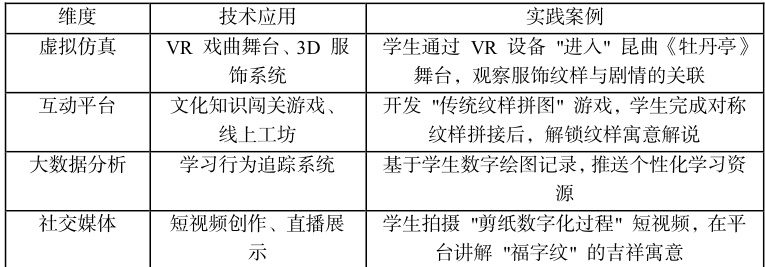

(二)技术赋能:构建 "四维" 教学场景结合中职生具象思维特点,利用数字技术打造沉浸式学习场景:

四、挑战与对策

(一)现存问题

1. 技术成本制约:VR 设备、3D 打印机等硬件投入较高,部分中职学校难以普及;2. 师资能力断层:专业教师多擅长技术操作,但对传统文化内涵(如纹样寓意、

色彩哲学)理解不足 [13];

3. 形式大于内容:学生过度追求数字特效(如动态纹样),忽视文化内核的表达。

(二)解决对策

1. 校企合作降成本:联合科技企业开发低成本教学工具(如 AR 手机应用替代专业设备),共建 "传统文化数字化实验室"。

2. 跨界教研补短板:邀请非遗传承人、文化学者参与教学,与专业教师共同设计课程(如传承人讲解剪纸技艺,教师指导数字化呈现)。

3. 评价改革导方向:优化评分标准,增加 "文化理解" 权重(如占比 40% ),考核内容包括传统元素寓意解读、文化与技术的适配性分析 。

4. 长效机制保落地:建立 "课程 - 实践 - 校园文化" 三融合机制 —— 课程融入文化模块,实践依托真实项目(如非遗文创订单),校园文化打造 "数字文化长廊"(动态展示学生作品)。

五、案例应用:漳州非遗文化进校园项目

1.文化挖掘:学生走访木偶头雕刻传承人,用 3D 扫描仪获取木偶头造型数据,建立数字模型库。

2.技术转化:在美术课中,学生用 AI 工具将木偶头纹样转化为现代插画,应用于文具设计;服装专业则提取木偶服饰色彩,通过 CAD 技术设计 "非遗元素校服"。

3.成果传播:学生通过直播展示 "木偶头数字化过程",讲解 "雕刻纹样中的吉祥寓意",单场观看量超 10 万

项目实施后,学生传统文化测试成绩提升 35% ,数字工具应用熟练度提升 42% ,验证了融合教学的有效性 。

六、结论

数字化技术为中职艺术教育中的传统文化传承注入新动能:通过虚拟仿真让文化"可感",借助互动平台让文化 "可参与",利用社交媒体让文化 "可传播"。这种教学革新不仅实现了从 "单向传授" 到 "沉浸体验" 的转变,更让学生从 "文化学习者" 成长为 "文化创新者"。

未来,中职艺术教育需进一步强化 "文化引领技术" 的理念,在真实项目中深化文化理解,在技术实践中激活传统元素,最终培养出既懂数字技能、又守文化根脉的应用型人才,为文化产业升级提供人力支撑 。

参考文献

[1] 张晶.将中华优秀传统文化融入中职教育 [J]. 考试周刊,2016.

[2] 高晓虹、李尽沙.赓续传统 刻印未来 —— 中华优秀传统文化出版模式建构[J]. 现代出版,2023.

[3] 傅文首.数字化转型助力昆曲程式之美的教学探索 [J]. 新课程研究,2023.

[4] 滕传姮、黄柳红.传承优秀传统文化,引领信息时代创新 —— 关于中华优秀传统文化走进信息化教学中的探索 [J]. 职业,2018.

[5] 周莉.中国传统文化艺术在中职美术教学中的渗透与运用 [J]. 试题与研究,2022.

[6] 周菲.中华优秀传统文化融入中职服装专业课堂教学的实践研究 [J]. 纺织报告,2022.

[7] 黄丹.互联网背景下中职艺术课与传统文化的融合路径 [J]. 艺术家,2021.

注

1 高晓虹、李尽沙.赓续传统 刻印未来 —— 中华优秀传统文化出版模式建构 [J].现代出版,2023.

作者简介:郭倩玲 出生年月:1995 年 5 月性别:女籍贯具体到省市:广东省佛山市 单位:佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 单位所在城市:单位所在地区邮编:528300 民族:汉 职称:讲师 学历:硕士研究生 学位:硕士研究生 研究方向(与工作相关):数字媒体艺术设计

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)