理性框架下的感性重构

邵佳琳

温州大学美术与设计学院 浙江温州 325035

在西方艺术从古典写实向现代抽象的转型中,保罗·塞尚的创作构成了关键的认知转折点。罗杰·弗莱在《塞尚及其画风的发展》中首次提出,塞尚通过几何母题的提炼与重构,实现了从“模仿自然”到“构造自然”的艺术革命①。这一判断在当代学术语境中获得了多维度的理论呼应:梅洛 - 庞蒂将其视为“知觉现象学”的视觉预演②,格林伯格从中发现了现代主义“平面性”的起源③,而 T.J. 克拉克则将其解读为资本主义社会中“物的去魅化”过程④。本文以弗莱的形式批评为方法论基础,结合具体作品的视觉分析与跨学科理论阐释塞尚几何化实践的三个维度:从认知角度构建画面秩序、在创作中实现主客体融合、完成艺术史层面的风格革新。

一、自然形态的几何解构

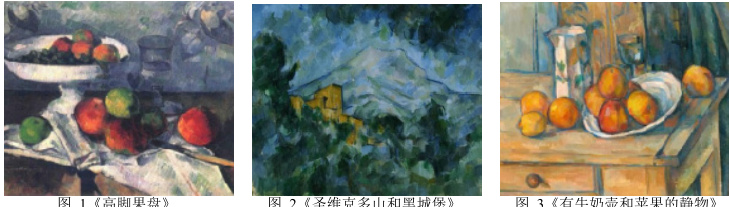

塞尚对自然的几何化处理,本质上是人类认知理性对视觉混沌的秩序化归纳。1904 年,他在致埃米尔·贝尔纳的信中明确提出:“要用圆柱体 每 个物体都置于适当的透视中,以便每个面都朝向一个中心点。 v(5) 罗杰·弗莱 艺术家通过预设的几何框架,将纷繁的视觉信息组织成可理解的形式结构, 从 为理性秩序。例如在《高脚果盘》(图 1)中,桌布褶皱被简化为垂直与水平轴线,苹果与果盘轮廓提炼 形 圆柱体,背景墙面处理成规整矩形,共同构建起稳定的视觉坐标系 。

这种形式逻辑的持续性,正如德国艺术评论家阿德里阿尼所说,“在图画结构的创造中做出无数决定的持续一致”⑦,为 20 世纪绘画奠定了结构基础。但塞尚的几何化并非机械套用数学公式,而是源于对自然本质的哲学追问。他坚信复杂的自然形态均可还原为简单几何原型,这一理念与康德“人为自然立法”⑧ 的认知论命题不谋而合 。

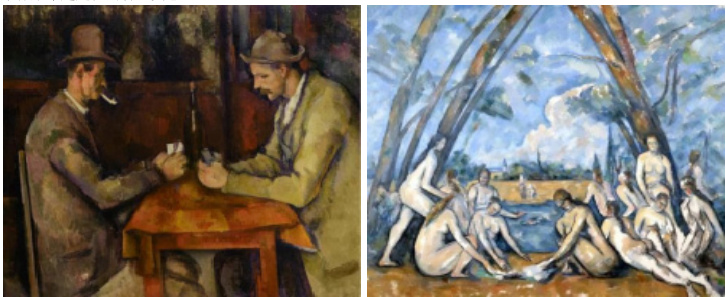

在构建理性秩序的同时,塞尚始终保持着对自然生命感的敏锐捕捉。还是以《高脚果盘》为例,苹果轮廓线通过“细小平行笔触”形成微妙起伏,色彩过渡区域的密集短笔触暗示表皮肌理;圣维克多山系列中,山体虽被分解为几何组合,但岩石阴影部分采用蓝紫色与橙黄色点状并置,模拟阳光漫反射效果。这种创作手法,正如梅洛 - 庞蒂在《知觉现象学》中指出的,是“对世界自明性的悬置"—— 塞尚用色彩的“内在亮度”建构空间,让几何框架成为承载生命力的容器⑨。

在《圣维克多山和黑城堡》(图 2)中,山体的几何结构与螺旋状描绘的松树枝干形成对比,这种“受控的动感”正是塞尚平衡知性与感性的典型策略,实现了可见之物对不可见深度的召唤⑩。在 1 静物画中,塞尚更通过透视变形与形态对比强化这种辩证关系。如《有牛奶壶和苹果的静物》(图 3)里,严格的十字框架被倾斜的椭圆牛奶罐打破,形成秩序中的张力。这种处理印证了弗莱的评价,塞尚的目标是让画布上的每一个笔触都同时传达视觉印象和结构观念,揭示出几何化作为认知手段的深层价值— 通过理性框架的建立与感性细节的修正,捕捉自然表象下的恒定本质➃。

二、自然与几何的辩证关系

塞尚的艺术革新贯穿于人物、静物等多个题材领域,其核心在于以几何化语言重构视觉秩序,这种艺术探索不仅是形式层面的突破,更是对传统绘画认知范式的深刻反思。

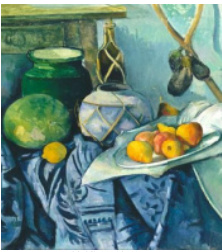

在人物画创作中,塞尚以“笨拙感”打破写实主义桎梏。以《玩纸牌者》(图 4)系列为例,他将人物躯体简化为圆柱体与圆锥体的组合,用棱角分明的几何线条替代真实肌肉曲线,这种反解剖学处理并非技艺缺失,而是对“轮廓坚定性与后缩效果”⑫ 的刻意追求 。通过几何形的明确性,塞尚消解了传统明暗法制造的虚假空间深度;手部的夸张放大、纸牌与桌面的几何构图,更将观众视线聚焦于形式本身的重量与稳定,而非叙事性表达 。从精神分析视角来看,这种视觉冲突正是艺术家对传统再现机制的心理抵抗。这种创作理念在《大浴女》(图 5)(1900-1905)系列中进一步深化,浴女躯体被简化为几何团块,通过色块并置与背景曲线的呼应,赋予个体形象超越性的普遍美感。

图 4《玩纸牌者》(1896) 图 5《大浴女》(1900-1905)

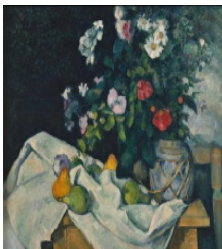

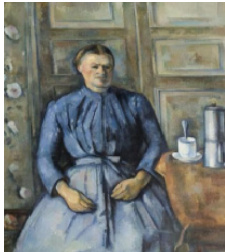

这种对几何形式的探索,在静物画领域催生出独特的“矛盾空间”美学。《带姜罐的静物画》画家通过赭绿渐变衔接不同几何体,冷蓝色阴影又赋予平面褶皱立体感 ;在《有瓜叶菊的静物》中,拉平的桌沿透视线强化平面性,而厚涂堆叠的花瓣却塑造出立体层次。这种透视与造型的矛盾处理,印证了格林伯格提出的现代绘画对“平面性”的自觉追求⑬。进而塞尚彻底摒弃透视法,转向以红蓝色块的冷暖对比建构空间层次,开创“色彩建构空间”的全新范式如(图 8《咖啡壶旁的女人》)。

图 6《带姜罐的静物画》(局部)

图 7《有瓜叶菊的静物》

图 8《咖啡壶旁的女人》

罗杰·弗莱所言的“物质质地与观念的完美吻合"⑭,在塞尚的作品中体现为几何形式与物质质感的深度统。以《带姜罐的静物画》为例,细腻的蓝色笔触暗示金属质感,粗粝的绿色块面表现瓜的肌理,使几何概括性与物质具体性达成和谐。这种统一的哲学根基, 可追溯至海德格尔的物自性理论 塞尚通过几何化处理,剥离物象日常表象,揭示其作为“器具”的存在本质 ⑮,实现了艺术对“物之物性”的哲学显现 ⑯,将形式与内容的矛盾转化为独特的审美和谐。

三、几何化审美的现代意义

塞尚的几何化实践彻底改写了艺术与自然的关系范式。他既违背传统光影规律,又打破镜像对称美学,却通过笔触疏密与色彩冷暖的节奏变化,捕捉水波流动的本质如(图 9《池塘》)。这种非写实处理这种视觉革新在《咖啡壶旁的女人》中达到新高度:人物裙摆以弧形色块构成,与背景直线条家具形成几何张力,空间关系不再依赖透视法,而是通过色彩的进退感重新建构。这种“去模仿化”的创作策略,本质上是对西方艺术自文艺复兴以来“镜像论”传统的彻底颠覆。

图 9《池塘》

夏皮罗在《现代艺术:19 与 20 世纪》中精准指出,塞尚的几何化审美标志着艺术从“再现客体”向“呈现主体感知结构”的认知转向➃。当《咖啡壶旁的女人》以色彩关系重构空间时,艺术创作的核心任务已从“复制自然”升华为“发明形式"⑱,这一革命性转变为现代艺术奠定了认识论基础。

这种认知范式的突破,直接催生了立体主义等现代艺术流派。毕加索坦言“塞尚是我们所有人的老师”,其1907 年的《亚维农少女》将人物面部拆解为几何平面的多视点处理,正是对塞尚物体结构拆解思路的继承与发展 。蒙德里安《树》系列(1908-1912)从具象到抽象的几何化演进,则与塞尚圣维克多山系列的形式探索形成跨时空呼应 —— 两者都遵循从自然形态到纯粹几何语言的提炼逻辑。

塞尚的贡献更在于揭示了“形式自律”的艺术可能性。当艺术创作摆脱对现实的模仿桎梏,转而专注于形式语言的自主建构时,艺术审美价值的生成机制发生根本性变革 。这一理念如星火燎原,深刻影响了未来主义、构成主义等 20 世纪先锋艺术运动,成为现代艺术发展的核心驱动力。

从艺术史长时段观察,塞尚的几何化实践构成“再现艺术”与“建构艺术”的分水岭。在古典绘画中,几何透视法服务于现实模仿;而在塞尚的创作中, 现实的物质材料 。正如 T.J. 克拉克在《如果这些苹果掉下来》中所言,塞尚通 的结构分析,剥离人文叙事的遮蔽,直指物自身的存在本质 。这种对“物”的本体论关注,预示了 20 世纪艺术从人文主义向物本主义的范式转移⑲。

罗杰·弗莱提出的“造型韵律的抽象体系"⑳,不仅为现代艺术提供方法论指引,更揭示了艺术史从“再现”到“建构”的本体论转向。当塞尚在《圣维克多山》中用几何形态重构自然时,他实则开启了艺术作为人类认知世界视觉密码的新纪元。这种认知范式的彻底转型,正是塞尚对艺术史最具颠覆性的贡献。

结论

塞尚在自然与几何之间的创造性探索,本质上是艺术认知范式的深刻革新。通过罗杰·弗莱的形式批评视角可见,其创作既非对自然的机械解构,亦非对几何形式的抽象游戏,而是在知性框架与感性经验的碰撞中,找到了激活视觉生命力的路径。自然形态的几何转译不仅是造型语言的革新,更体现了人类以理性秩序统摄感性经验的认知本能;而自然生动性与几何秩序性的辩证张力,则揭示了艺术创作中真实体验与形式建构的永恒矛盾 —— 塞尚的伟大之处,正在于将这种矛盾转化为独特的审美和谐。

从艺术史维度观之,塞尚的几何化实践打破了模仿论的传统桎梏,其意义远超技法层面的创新:当《咖啡壶旁的女人》以色彩关系重构空间,当圣维克多山的轮廓线在几何与自然间颤动,艺术的任务已从“复制自然”转向“发明形式”。塞尚画作中自然与几何的交织, 最终凝结为一座桥梁 它一端连接着古典艺术对物质世界的深情凝视,另一端则通向现代艺术对形式自律的不懈追寻,在艺术史长河中永远闪耀着知性与感性相辉的光芒。作为认知装置的几何化实践,塞尚为后世艺术家提供了一种全新的视觉思维方式,这种思维方式不仅改变了绘画的面貌,更重塑了人类理解世界的方式。

注释

① ➃ 罗杰·弗莱.塞尚及其画风的发展 [M]. 沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,2009.

② 阿德里阿尼.塞尚 [M]. 刘淳,译.石家庄:河北教育出版社,2003.

③ ⑬ 格林伯格.艺术与文化 [M]. 沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,

④ ⑲ T.J. 克拉克.如果这些苹果掉下来:塞尚与当下 [M]. 江苏凤凰美术出版社,2023.

⑤ 塞尚 1904 年致埃米尔·贝尔纳的信,塞尚书信集 [M]. 沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,018.127.

⑥ 罗杰·弗莱关于“知性脚手架”的论述,《塞尚及其画风的发展》,沈语冰译,广西师范大学出版社 2009 年版. 25.28-29.42

⑦ 阿德里阿尼对塞尚几何化实践的评价,见《塞尚》,刘淳译,河北教育出版社 2003 年版,87 .

⑧ 康德关于“人为自然立法”的认知论命题,《纯粹理性批判》,邓晓芒译,人民出版社 2004 年版,137 .

⑨ 梅洛 - 庞蒂关于“内在亮度”的论述,《知觉现象学》,姜志辉译,北京:商务印书馆 ,2001 .324 .

⑩ 梅洛- 庞.知觉现象学 [M]. 姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001.

⑫ ⑭ ⑳ 罗杰·弗莱.塞尚及其画风的发展[M]. 沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,2009.25.96.170.

⑮ 海德格尔.林中路 [M]. 孙周兴,译.上海:上海译文出版社,2008.

① 海德格尔.艺术作品的本源 [M]. 孙周兴,译.北京:商务印书馆,2015.

④ 夏皮罗对塞尚现代艺术本质的论述,现代艺术:19 与 20 世纪,沈语冰、何海,译.江苏凤凰美术出版社 ,2015.48-51 .

⑱ 夏皮罗.现代艺术:19 与 20 世纪[M]. 沈语冰,何海,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2015.参考文献:

[1]梅洛 - 庞.知觉现象学 [M]. 姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001.

[2]阿德里阿尼.塞尚[M]. 刘淳,译.石家庄:河北教育出版社,2003.

[3]康德.纯粹理性批判[M]. 邓晓芒,译.北京:人民出版社,2004.

[4]海德格尔.林中路[M]. 孙周兴,译.上海:上海译文出版社,2008.

[5]罗杰·弗莱.塞尚及其画风的发展 [M]. 沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,2009.

[6]格林伯格.艺术与文化[M]. 沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,2009.

[7]海德格尔.艺术作品的本源[M]. 孙周兴,译.北京:商务印书馆,2015.

[8]夏皮罗.现代艺术:19 与 20 世纪 [M]. 沈语冰,何海,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2015.

[9]塞尚.塞尚书信集[M]. 沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,2018.

[10]T.J. 克拉克.如果这些苹果掉下来:塞尚与当下 [M]. 江苏凤凰美术出版社,2023.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)