依托“学习单” 激活课堂 “互动” 效能

吴丽春

福建省晋江市华泰实验小学 362216

课堂教学模式要从单一的“独白”逐步走向多元的“互动”,不仅要有双向交往的师生对话,更需要思路多元、教师适度控制的生生对话生态。教师要遵循学生的认知规律,提供适宜的学习支持,引导学生在良性互动中主动联结知识,通过自主探索与合作交流,实现从 “被动听讲” 到 “主动学习” 的深层转变。要实现这一目标,教师需充分了解学生,而数学学习单正是达成这一要求的重要抓手。

一、锚定真实困惑,筑牢互动根基

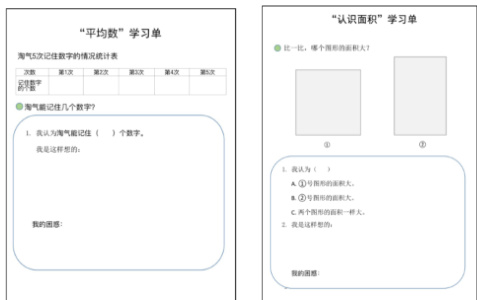

把握学生真实的知识起点与认知困惑,是开展有效互动的前提。学生在接触新知前有哪些已有认知?不同认知水平的学生存在哪些理解偏差或困惑?课堂互动应聚焦哪些核心问题?这些关键问题需要借助 “学习单”来探明。其核心价值在于通过设计针对性的问题,让学生的真实思维状态得以呈现:一方面唤醒学生已有知识经验,为新知学习搭建认知桥梁;另一方面为教师制定教学目标、确定互动切入点提供重要依据。以北师大版四年级下册《平均数》为例,学习这一内容前,学生对平均数已有一定感性认识,但对于平均数能反映一组数据集中趋势这一本质属性还未形成深刻的理解。学生的困惑点,正是他们能力得以发展的起点。当探究任务真正触及学生内心的疑惑时,他们的探究热情才会被真正点燃,深度学习也由此发生。根据教材的第一个问题串“淘气能记住几个数字?”,我们设置了如下学习单(见图 1)。学生独立思考后,呈现的困惑主要集中在三个问题上:(1)“应选 5 还是选 6?”(2)“表格中没有 6,为什么那么多人选 6?”(3) * 代表什么?”这些困惑与教材后续的问题二 “平均每次记住 6 个数字是怎么得出来的?” 和问题三 “淘气哪一次也没有记住 6 个数字啊!这是怎么回事?” 形成呼应。 基于学生的困惑展开学习,不仅可以调动学生学习兴趣和探究欲望,更能培养思维能力。因此,在教学实践中,教师要营造让学生敢于质疑、有地方质疑的课堂氛围。让他们在独立思考后,敢于暴露自己的困惑——既能自信地展现已知,又能勇敢地揭示未知,从而推动学习真正发生。

图 1 图 2

再如北师大版三年级上册《认识面积》一课,学生此前已掌握了长方形和正方形的特征,会计算其周长,对于“面积”也有一定的生活经验,但更多停留在“面”的直观感知层面,对于“积”的度量本质理解模糊,面的度量意识较弱。为精准把握学情,学习单设计了核心问题:“比一比,哪个图形的面积大?并写下自己的思考与困惑。”(见图 2)从反馈结果看,大部分学生比较两个形状不同的图形时,更多的运用重叠法或剪拼法,只有小部分学生采用画格法(即将图形分割为统一面积单位的小正方形后再比较)。当教师呈现出这份学习单的整体情况后,学生纷纷提出自已的困惑:(1)“为什么要分成这样的小方格?”(2)“这种方法能比较这两个图形的面积吗?”这些困惑真实反映了学生思维的卡点和认知困难。学生带着这些困惑再回到小组探究中,通过自主思考、合作交流、实践探索,初步感悟面积的度量属性,逐步形成量感和初步的几何直观,促进空间观念的发展。

这些源于学生的真实困惑,正是点燃课堂深度思考的火种。教师的使命不是急于扑灭困惑的火苗,而是为其添柴助燃。面对学生的真实困惑,教师要搭建多元交流平台,在学生思维卡壳处,引导他们亲历“思考——交流——反思——调整”的完整历程,而非急于给出答案。

二、呼应个性需求,构建互动场域

课堂互动的深层价值,在于让每个学生都能深度参与,而学习单正是连接个体思考与集体互动的桥梁。它将教学目标转化为阶梯式学习任务,既满足不同水平学生的探究需求,又为多元互动场域的生成奠定基础。学习单的有效运用打破了传统课堂中 “统一讲授 — 集体应答” 的单向模式,使互动从形式化的表面参与转向深度的思维碰撞。

以北师大版三年级下册《面积单位的换算》一课为例,教师在课始直接抛出问题“1 平方分米=( )平方厘米”,学生的猜想集中在“10 平方厘米”和“100 平方厘米”两种答案上,通过举手统计发现两种答案的学生大约各占一半。我们知道,学生不假思索给出的答案,更多的出于无意识的直觉猜想。这种认知分歧恰是个性需求的直观体现:一部分学生想到之前学过 1 分米等于 10 厘米,就简单套用这一思路,觉得平方分米和平方厘米之间的进率也应该是 10;另一部分学生觉得面积换算和长度换算不一样,可能和图形的长、宽两个维度都有关系,但此时的认知还是模糊且不确定的。此时,教师不要急于组织讨论或直接告知答案,可借助学习单将问题转化为具象化探究任务:“请用自己喜欢的方法验证 1 平方分米与平方厘米的关系,并记录思考过程”。这一设计为不同认知起点的学生提供了个性化表达空间 —— 认知固化的学生可通过画图突破思维定式,具象思维较强的学生则可以借助小正方形拼摆获得直观体验,抽象思维发展较好的学生还可能通过面积公式推导进行验证。

教学中,教师将课本中的教材巧妙变身为学材——学习单,并以学习单为抓手,因“生“制宜,为学生提供思维发散的空间,触发他们对知识本质内涵的思考与探索。学生借助学习单在“独立探究——同伴互助——集体交流”的过程中达到对知识的自主建构。学生单的巧妙设计与运用,既搭建了展示学生思维的舞台,又丰富了解决问题的策略,逐渐触及知识的本质。借助学习单的自主探究,把“学”的主阵地还给学生,让学生学得主动、学得充分,学生的素养才能真正得到发展。

三、促进自我建构,延伸互动价值

课堂学习单是高品质学习设计的主要载体。它将课标要求教师完成的教学目标,分解转化成学生能明确认知的学习任务、学习方法和学习资料。高质量的学习单设计以“牵一发而动全身的”任务驱动,实现从 “教学内容” 到 “学习任务” 的本质转化,促使学生通过自主探究或协同合作完成知识建构。

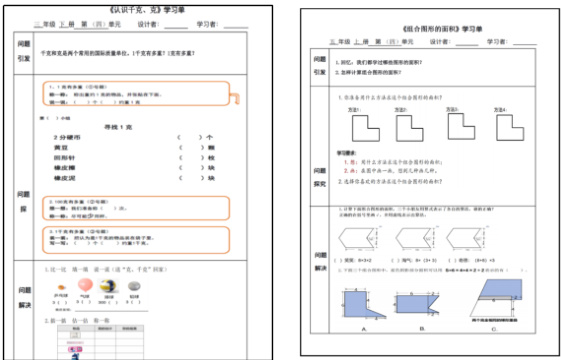

教学中,教师设计的学习单要关注知识的形成过程,让学生围绕知识的探究过程开展自主活动,进而清晰地建构知识,实现对学习方法的自主迁移。以北师大版三年级下册《千克和克》一课为例,教学中,以学习单(见图 3)为实践载体,巧借“秤“这一工具的操作体验,让学生在具体实践中建立量化的质量概念。学习单中的任务 1,引导学生通过猜、称、说、掂,在手、眼、脑等多种感官的协同参与下,借助“电子秤”的使用,形成对”1 克“的定性感知。而后通过互动交流引发认知冲突与质疑,使学生在思维碰撞中完成对“克”的定量刻画。任务 2 以“尽可能少用秤”为驱动,让“掂”“比”“看”等认识方法,不是停留在老师的板书或话语中,而是融入学生的体验与探究中。数学活动经验在做与思中积累与沉淀,继而自然地迁移应用到任务 3 的完成中。三个贯穿整节课的学习任务,形成学生探究活动的“登山台阶”,引导学生从 1 克到 100 克再到 1000 克,进行递进式探究和感悟。学习单通过明确的任务指向,让学生更清楚要学什么,并慢慢感悟到要怎么学。借助学习单的任务驱动,巧借“秤“的使用操作,强化动脑思考与多维反复体验,让量感的形成层层深入。从“使用秤”到“少用秤”到“不用秤”,学生的活动是多样、递进且互补的。学习单的层次性紧紧抓住学生的思维,让学生“学”得愉快,“探”得深入。

又如《组合图形的面积》一课,学习单(见图 4)“聚焦‘方法探究’和‘思维碰撞’”。 “问题探究” 中,“用什么方法求这个组合图形的面积” ,这个开放问题促使学生调动分割、添补等多种策略,尝试不同解法;“画一画想到几种不同的画法”,则引导其深度剖析图形结构,将组合图形拆解为熟悉图形的过程,就是思维具象化、精细化的过程。“问题解决” 里判断算法正误、选择面积表达式,进一步检验学生对方法的理解与运用,逼着学生思考 “为什么对、为什么错”,让思维在辨析中深化,保障深度学习不流于形式。

图 3 图 4

学习单的层次性设计紧扣学生思维发展规律,在引导学生 “学” 得主动、“探” 得深入的过程中,既实现了知识建构的自主性,又通过任务互动延伸了学习的内在价值,最终达成认知发展与情感体验的协同提升。

学习单激活课堂互动的效能,正体现在它扎根教学实际的三重路径中。从锚定真实困惑入手,让互动有了扎实的起点;通过关照不同学生的学习需求,搭建起多元互动的平台;最终推动学生主动建构知识,让互动的价值超越课堂本身。这种从问题出发、向个性延伸、为成长赋能的实践,既让课堂互动有了温度,更让学习真正发生,为学生的可持续发展铺就了坚实路基。

★ 本文系福建省基础教育课程教学研究立项课题《基于备、教、学、评一体化的小学数学学习单设计与实施研究》(课题编号:MJYKT2023—046)的研究成果之一。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)