心理学视域下的大学生学习力现状及对策分析

鲁林娜

湖南中医药大学湘杏学院 湖南岳阳 410500

Abstract:One of the difficulties faced by university education in cultivating innovative talents is the lack of students'learning motivation and poor learning ability.Due to the varying levels of cognitive beliefs,values,and needs among student groups,generalizing rewards and punishments cannot achieve optimal educational outcomes.This article is based on the perspective of psychology,analyzing internal and external factors,and analyzing the constituent elements and influencing factors of learning ability from the perspectives of achievement motivation theory,hierarchy of needs theory,and self-worth theory.Corresponding learning ability improvement strategies are proposed for different types of students to promote the development of their learning ability.

党的二十届三中全会提出高等教育须以国家战略需求为牵引,合理设置学科及人才培养机制,加强人才创新能力的培养1。当前,我国已建成世界最大规模高等教育体系。截止到2024 年,全国共有高等学校3074所,高等教育毛入学率从2012年的30%提高至2023 年的60.2%,我国高等教育进入了世界公认的普及化阶段2,随着大学扩招的持续进行,招生数量显著增加,但高等教育所培养的人才质量却未与之相应提升。这一现象背后,既包含外部社会、学校教育的影响 同时与大学生自身的学习问题紧密相关。这些学习问题不仅对大学人才培养质量构成威胁,更严重影响了学生的学习热情和 问题值得深 培养的外部因素来看,尽管当前高校总体规模较大,但整体办学质量和核心竞争力有 等教育学科设置和人才培养存在一定程度的供需错位。从人才培养的内部因 心理调适能力,导致大学生片面地看待学习,无法在学 (学习自主性、学习动力、学习毅力等) 学生以通过考试、求职为学习的终极目 从长期来看,则对学生的学习投入程度、对学科领域的 的战略目标形成巨大的挑战。

一、研究背景

本文针对湖南某地级市高校大学生的学习力现状进行调查,查阅相关资料对学习力进行概念界定,从心理学视域进行学习力不足进行影响因素分析,建构相应的提升策略。

20 世纪80 年代,学习力这一理念由国外引入我国教育界以来,引起了众多学者的关注。学者们从不同的角度对学习力的内涵进行描述。目前,虽尚未形成明确、统一的界定。但各学者对于在学习的形成和发展过程中,学习者的学习意愿性、维持学习所具备的品质、达成学习的能力(认知策略)、获得一定的学习成果的能量这四个维度的认识较为一致5。学者沈书生认为,学习力是人的内在动力和能力的综合体现;学者贺武华认为学习力是一个综合系统,用以支持学习者持续学习的各种力量因素的集合6。

国内外学者对于学习力这一理念的定义因不同的文化背景结构差异而有所不同。但其核心要义差别不大,即学习者通过学习这一持续的动态活动所进行使用、创造、获取、共享的过程。综合上述内涵界定,本文认为学习力是学习者在学习过程中所呈现出的能影响学习质量的一种综合能力。

美国系统动力学专家福瑞斯特(Jay Frrester)于1956 年在其发表的一篇名为《一种新型公司设计》论中首次提出“学习力”这一概念。他认为学习力是指一个人或一个组织、企业学习的能力、动力和毅力的综合体现。学习力是学习型组织形成的基础,即可通过培养学习力的组织方式促进企业竞争力的提升4。此后,“学习力”这一专业名词从管理学迁移至教育学领域,并引发更为深入的研究。同时期的英国布里斯托尔大学克莱斯顿(Guy Claxton)教授认为,学习力是个体在学习过程中所表现出来的能力、态度和由学习这一活动所获得的一切的总和。

英国有一项名为“有效终身学习编目”(effective lifelong learning inventory,ELLI)的教育研究项目,学者们以克莱斯顿教授的开拓性研究为基础,经深度化研究推进,扩充了学习力的组成要素,并在语义阐述上进行了更为精确的定义,它们分别是:变化和学习、关键好奇心、意义形成、创造性、学习互惠、策略意识、顺应力8。

我国著名学习力研究领域教育专家余建祥,在其长期的教育实践研究中提出包括学习方法、学习动力、时间管理、学习习惯、学习心智(情商管理)、学习意志这六个组成要素。

英国布里斯托尔大学克莱斯顿(Guy Claxton)教授认为学习力的构成共分四个要素,即通过四种行为所表现出来的四种能力:力、策应/策应力、反省/反省力、互惠/互惠力7。

二、学习力的定义及构成

2.1 学习力的定义

2.2 学习力的构成要素

各学者因其研究选取的视角存在差异,因而对学习力的构成要素的说法不一,现选取较有代表性的一些学说进行概述:

美国哈佛大学科博(W.C.Kirby)教授(2005)在长期的教育教学实践研究中,进一步拓展了学习力的内涵,并以《学习力》为著作名出版专著。他认为学习力应是学习者所具备的诸多技能的综合体。其包括:学习兴趣、好奇心、学习动力、学习态度、学习方法、学习效率、创新思维和创造力9。

其中六要素和七要素的提出者对于各要素之间的正向相关作用持有较为一致的观点,即各要素彼此之间为相互依赖、相互促进,当其中的任意一个或两个要素获得正向发展时,其他要素及学习者的学习力水平均能得以一定程度的提升。

三、 高校大学生学习力现状调查

3.1 学习力测试方式

成就动机理论对学习者的学习驱动力进行划分,如内部驱动力、外部驱动力;自我价值理论对学习调控力可进行获取属性划分,如追求目标达成、避免行动失败。需求层次理论则可以对学习者的学习策应力进行选择与规划属性划分。有学者针对学生学习类型这一研究议题面向全国30 所本科院校的48993 名本科生进行学习投入进行划分,测试结果显示共有“全力投入型”“同伴依赖型”“通过考试型”等6 种类型16;还有学者根据大学教育规划和学生期望两个维度将学生划分为“高度匹配型”“被动顺应型”“相互独立型”“相互排斥型”四种类型。目前涉及这个领域研究的学者数量较少,研究也不够深入,也为本研究提供了广泛的探索空间。

公办学校有国家和地方政府的相关补贴,有丰富的教学资源进行调配,民办高校办学条件有限,教学投入相对不足,因而容易造成高校硬件软件设施不够齐全、学习资源(学术交流会议、知识讲座等)相对欠缺 17。两类高校尽管在资源配置上存在差异,但就学生的学习而言存在共性问题:学习不应局限于课堂,而应合理利用校园已有资源,对各类资源进行有机整合。合理设置课程活动安排,给与学生定的自主权,以兴趣小组、学习小组等方式鼓励学生自发组建各类活动;在活动中创设自由宽松的学习氛围,让学生有时间且乐于参加这些活动。

在前期的调研中,被调研院校中62.5%的学生认为课堂教学方式较为单调、学习方式枯燥乏味,课堂教学缺乏创新精神,难以提高学生的学习兴趣。有的教师上课过程中并不关注学生的反应,较为机械化地完成教学任务。教学相长,教师作为学生学习活动的主导者,在教学活动钟与学生是相互影响的。教师应调整教学态度,注意课中、课后与学生的互动和反馈,了解学生在学习中所遇到的问题和困难,及时予以指导和协助。通过对学生学习风格的了解,采用不同的教学方式,提高学生对于教学的吸收能力。

新行为主义中的认知策略、元认知策略、资源管理策略在提升学生学习力方面可以发挥一定的作用。在培养自我调控能力方面,学生对于自身所学知识的理解、掌握的程度、学习的进度都需要有一定的了解,才有可能制定出合适的、有挑战性的学习目标。而在解决问题的过程之中,需要学生有多元的问题解决策略来应对不同类型、不同难度的问题。学生具备了丰富的学习策略,能切实地解决各种问题时,他对于自身能效值的感受也会更加正向积极。

社会心理学家伯纳德·韦纳(Bernard Weiner)提出的归因理论认为,个体在面对成功或失败时,会倾向于将结果归因于属于个体的可控因素如能力高低、努力程度、身心状况,以及个体无法掌控的外部因素如工作难度、运气好坏、外界环境。个体的归因类型会对他们的动机和情感产生重要影响。为提升学生的学习力,应引导学生在归因时将更多的关注点放在自身可控的因素之中,通过自我暗示、调整认知的方式降低不可控因素对其产生的负面影响。

部分高校大学生学习基础较弱、自我管理能力较差,意志力较薄弱,因而无法认真对待学习。教师在开展学习活动时应着重引导学生树立终身学习的信念,通过事例法、榜样法让学生了解终身学习是实现个人理想最为有效途径。鼓励学生将关注点更多地投放至学习的过程之中,从丰富的学习体验中去拓宽认知。运用心理学人本主义学家马斯洛的需求层次理论,鼓励学生找到自己人生奋斗的目标,探寻属于自己的人生意义。引导学生保持积极乐观的心态,勇于面对种种难题、克服种种干扰,提高学生的学习顺应力。用支持性的学习环境提高学生的学习主动性,乐于去探究学习中的问题,善于与他人分享合作。

(4) 低趋低避型。这类人既不会对成功抱有渴求,同时面对失败也不会产生担忧、恐惧和懊悔的心理,对学习更多呈现出漠不关心的姿态,也被称作“失败接受者”,正如当下网络用词“佛系”、“躺平”所体现出的一些特征。

4.2 基于心理学视域下的学习力提升策略

4.3 构建积极的学习内部环境

大学生群体是一个基数大、个体差异化大的群体,正视这一客观事实才能使得我们的教育真正地面向学生。了解这些差异,才有可能让我们的教育能针对这些差异有的放矢。以科温顿的自我价值理论为依据,我们可将学生划分成四种类型,每一类学生都有其发展优劣势,应了解不同学生的心理特质,创设有利于他们的学习环境,给予他们相应的心理支持,从而促进他们的良好发展。

“低趋高避”的学生因其成功动机不够强,高避失败使得他们学习、做事往往没有太高的追求,合格即可。学校和教师往往更易对成绩优异、表现突出的学生采用奖励机制,而对位于中流的孩子则关注不高,缺乏多元化的奖励机制,对于末流学生的管理方式也较为单一应分层次制定具有差异化的奖惩措施,让这类学生因“高避”而不断突破自己所在的层次,力争上游,当其行为取得进步时,给予及时的正强化和奖励,引导这类学生从“低趋”一步步转化为“高趋”。

“高趋高避”类型的学生对达成目标有着强烈的渴望和动机,希望向他人展示自己的能力与成功,对于自我价值有着高追求,因而容易在许多方面产生自我价值保护,较难接受否定。对于这类学生, 教师应适当给予其在课堂、活动中展现自我的机会;在学校中的一些活动中给这些学生以锻炼的机会,实施多维的奖励机制,在这类学生遭遇挫败时,提供及时、必要的心理支持,帮助其正确看待挫败,将自身与挫败相独立,避免起因为失败而否定自身。帮助其建立良好健康的心理防御机制,引导学生形成积极的自我激励机制18。

“高趋低避”型的学生有着良好的追求成功的动机,且更易于接受失败。因此在教育过程中应注意保护和维持其自我激励的能力,同时在学习与活动中增强对不同任务难度层级的设计,引导学生分阶段、分层级地为自己设立目标、勇于接受挑战,通过不断地自我体验去突破自我,以帮助他们取得更大的进步。

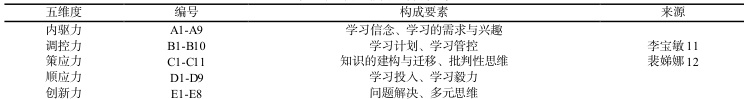

为调查某高校大学生的学习力现状,本文在查阅文献、理论分析的基础之上,结合美国学者齐莫蔓所构建的自主学习研究框架(5W-1H)模型为主导 10,以“四要素说”和“七要素说”对于学习力的结构要素进行合并与删减,从而制定了一份从学习内驱力、学习策应力(运用多种方法和策略)、学习调控力、学习顺应力(投入程度及坚毅性)、学习创新力这五个测量维度所制定的问卷,该问卷涉及到10 个学习子能力构成要素共计25 道选择题、10 道问答题。

该问卷采用李克特五点计分法(1、2、3、4、5 分别表示:很不符合、不太符合、基本符合、比较符合、非常符合),并结合自编的开放式问题进行调研。调查前已向校本部心理学科专家进行问卷试题编制的有效性进行审查和评判,并在该校应用心理学教研室学科专家的指导下进行了一定的调整和修改,如表1。

表1 学习力子能力及构成要素

施测者采用问卷星编制问卷,并以二维码和链接的方式在自习课内由学委统一发放至班群,进行15 分钟的限时填写。被测院校共有11个班级累计439 名学生参与本次学习力现状调查。本次调查共发放问卷439 份,回收387 份,减去填写时间小于90 秒(存在胡乱填写可能)的8 份问卷、以及所有测试题目答案完全相同(视为无效)的3 份问卷,共有有效问卷376 份,问卷有效率为85.64%。3.2 学习力现状的调查结果

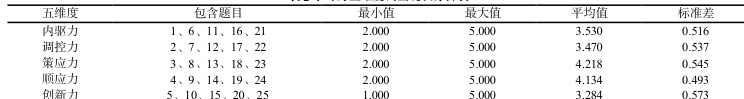

调查数据显示,被试群体的学习力中内驱力、调控力和创新力的得分均处于中等水平,策应力和顺应力能力为中等偏上水平。其中策应力方面表现最好,测试结果显示学生在知识的建构方面得分整体较高,但批判性思维能力得分较低;学生在学习投入方面表现较好,但学习毅力方面得分较低。

学习力的每个子能力在计分时是根据每个水平所占相应的权重进行计分,每个子能力类目中分别含有题干总数 N-1 道正向计分题和 1道反向计分题,其中反向计分题用以检测被试是否真实作答。根据被试填写情况获得学习力现状调查分数统计如表2。2 学习力五维度调查现状分析表

问卷的开放式问题回答显示,在校园学风评价这一题目中,仅有19.8%的学生认为自己所处的环境学风良好。在学生自主学习安排这一问题中,能在耗时3 课时(120 分钟)的晚自习中学习60 分钟至90 分钟的大学生占比为58.7%,能坚持120 分钟学习时长的大学生占比不足 8%。课余时间选择自主学习的学生占比 23.6%,选择运动健身的学生占比 17.3%,选择追剧、上网、打游戏和其他的

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)