维吾尔族民歌的风格特征与文化背景探讨

刘玉

鄂尔多斯达拉特旗第三中学(达一中分校) 014300

维吾尔族民歌作为中华多元文化的重要组成部分,以其独特的艺术风格与深厚的文化内涵,成为民族音乐研究的经典对象。其旋律体系融合多元文化元素,节奏韵律复杂多变,歌词内容兼具生活气息与哲学意蕴,集中体现了维吾尔族的历史记忆、宗教信仰与生态智慧。在丝绸之路文明交汇的背景下,民歌不仅承载着民族情感的表达,更成为文化认同与跨文化传播的重要载体。探讨其风格特征与文化背景,有助于深入理解维吾尔族音乐的艺术规律与文化价值,为少数民族音乐的传承与创新提供理论支撑,同时为世界民族音乐研究贡献中国视角。

一、维吾尔族民歌的风格特征

(一)旋律特点

维吾尔族民歌旋律体系融合多元文化,音阶丰富多样,南疆以七声音阶为主,北疆五声、七声并存,东疆特色为五声音阶。旋律走向呈“反 S 型”,上行平稳,下行顿挫,与维吾尔语重音习惯密切相关,形成独特节奏韵律。装饰音运用巧妙,旋律线条“锯齿型”进行,增二度与大跳音程增强戏剧性。这些旋律特征与语言、文化、习俗紧密相连,相互作用,使民歌具有强大艺术感染力,是维吾尔族文化精神与审美观念的体现,也是理解其文化的重要窗口[1]。

(二)节奏韵律

维吾尔族民歌节奏韵律体系复杂且富有创造性,节拍形式多样,与维吾尔语末音节重音特性互文,形成独特切分节奏与弱拍起唱的逆向重音。基本节奏型以三连音、附点、切分为骨干,通过重复变奏构建层次织体,并依情绪渐变呈现“散-慢-中-快-散”结构。弱拍强奏制造音乐张力,与舞蹈动作精准同步,形成双重韵律。语言与节奏的互动构成深层逻辑,伴奏乐器强化节奏立体感,共同营造热烈内敛、明快深沉的民族气质,成为文化心理与审美的外化标识。

(三)歌词内容与艺术表现手法

维吾尔族民歌歌词是多层次文化符号系统,通过“生活场景-情感表达-文化象征”三重结构,将自然物象与情感融为一体,如月亮、沙枣花等意象既体现生态智慧,又蕴含“天人合一”哲学观。艺术表现上,比兴手法强调“物我交融”,夸张手法外显情感,衬词系统构建音乐与语言的双重节奏。歌词的动态性与虚词运用形成活态传承,集中体现维吾尔族文化心理与审美观念,成为世界民族音乐文化中的独特表达。

二、维吾尔族民歌的文化背景

(一)历史渊源

维吾尔族音乐起源可追溯至远古,深刻反映古代西域音乐文化演进轨迹。以龟兹乐为代表的西域乐舞体系,唐代纳入宫廷燕乐,对中原音乐影响深远。回纥音乐继承突厥音乐粗犷豪放,吸收中原典雅规范,形成独特风格。古丝绸之路促进与印度、波斯-阿拉伯、中原音乐的多元融合,木卡姆艺术在 16世纪叶尔羌汗国时期系统化,升华为艺术音乐。2005 年《十二木卡姆》列入世界非遗,成为中亚音乐史与丝绸之路文化交流的重要见证,体现中华文明多元一体特征[2]。

(二)宗教与民俗影响

伊斯兰教作为核心精神支柱,系统塑造了维吾尔族民歌的歌词内涵、表现形式及传播路径。教义催生赞颂真主与圣人的宗教性民歌,苏菲派神秘主义融入"爱"与"灵性"的哲学意蕴,道德规范成为创作伦理基础。对乐器使用的限制催生独特"歌唱性音调",宗教仪式与民歌旋律相互渗透。民俗活动中,婚俗"麦西热甫"、丧葬"加那扎"、农事节律歌及纳吾鲁孜节庆,均以民歌为核心载体,形成宗教与民族特色有机融合的文化体系,成为文化身份认同的重要标志。

(三)自然环境与社会功能的交融

在绿洲文化与干旱地理环境的共同塑造下,旋律高亢、节奏短促的音乐语言承载着对自然的敬畏与珍惜,形成“以水喻情、以绿喻美”的审美传统,展现多元一体的生态智慧。节庆中的声音符号传递宇宙观与历史记忆,婚礼里的歌谣编码婚姻制度并抒发情感,劳动时的节奏引擎协调动作、凝聚人心。民歌深度融入社会结构与文化传承,成为情感表达、社区凝聚与集体认同的重要载体,既丰富中华音乐文化宝库,也为全球生态与社会文化研究提供独特范例。

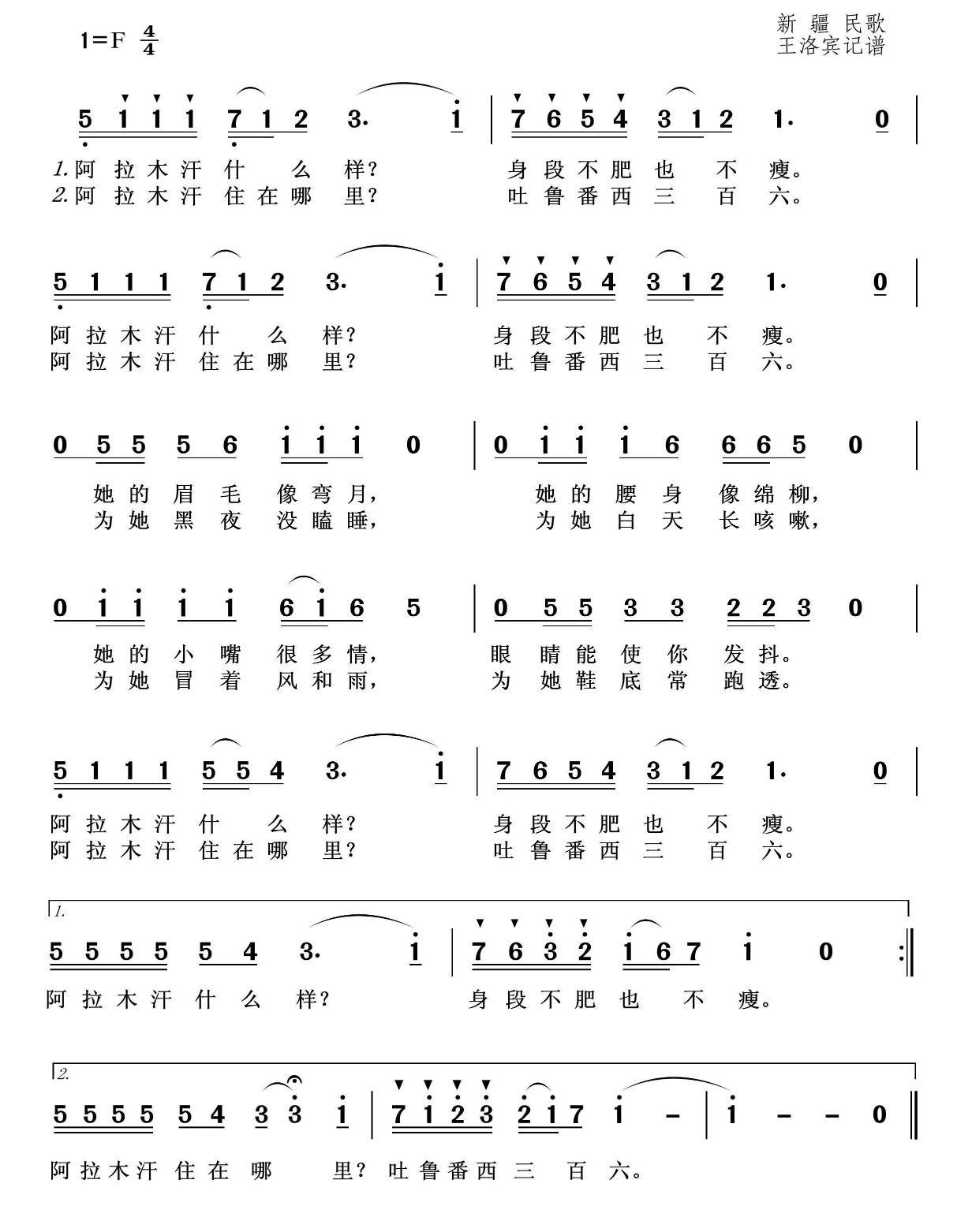

三、案例分析:以《阿拉木汗》为例

(一)案例背景

《阿拉木汗》是流传于新疆吐鲁番地区的一首维吾尔族爱情民歌,词曲源于 19 世纪末至 20 世纪初的民间口头传统,最初为地方性小调,后经艺人润饰形成抒情短调。它依托“吐鲁番木卡姆”旋律发展,40 年代经音乐学家采录整理并推广,成为知名民歌。“阿拉木汗”是象征性文化意象,意为“受人敬爱的姑娘”,歌曲源于“麦西热甫”聚会的即兴对唱,后成集体传唱情歌,承载爱情、婚姻与社会伦理的文化内涵[3]。

(二)目标

选取《阿拉木汗》作为典型个案,旨在通过微观音乐文本分析与宏观文化语境解读的双重路径,揭示维吾尔族民歌中旋律结构、节奏组织、歌词修辞与社会功能之间的深层关联,进而透视其在跨文化传播中所经历的意义重构过程。该案例不仅服务于风格特征的实证阐释,更致力于探讨传统民歌在现代性语境下的传承机制与文化认同建构功能。

(三)实施过程

从音乐形态学视角看,《阿拉木汗》采用五声音阶和羽调式,旋律简洁明快,呈“反 S 型”进行,装饰音多为倚音和滑音,增强抒情性。节奏以 6/8 拍为基础,核心节奏型轻盈跳跃,与打击乐器节奏契合,弱拍起唱和切分处理强化了语言—音乐的同构性。歌词采用比兴结构,塑造理想化女性形象,循环变奏中辅以固定衬词,营造仪式化咏唱氛围。传承上,它从地方性口头传唱到国家化艺术改编,再到全球化文化符号,成为展示中国少数民族文化的“声音名片”。

(四)效果分析

《阿拉木汗》作为维吾尔族音乐文化的“元文本”,凭借高辨识度旋律与普适情感实现跨文化传播,广泛应用于舞蹈、影视及国际音乐项目,甚至被联合国教科文组织列为非遗活态传承案例。然而,海外改编常过度强化异域风情而弱化社会伦理内涵,商业化剥离歌词象征,使其沦为浅表文化符号,并因代表“新疆音乐”而遮蔽地域多样性。但传播也激发本土保护意识,吐鲁番民歌节推动传习与数字化建档,同时催生民歌标准化、跨文化改编伦理等学术探讨。

(五)经验总结

《阿拉木汗》的传承实践为少数民族音乐保护提供多维启示:经典民歌再语境化需兼顾艺术性与文化真实性,建立跨学科协作机制确保文化完整性;数字化技术应通过民歌基因库与音乐信息检索实现活态传承与动态研究;教育体系需强化文化阐释,培养深层理解与共情;国际传播应构建对话式叙事,推动跨文化创造性转化,使民歌成为人类共同文化遗产的有机组成部分。

四、结论

维吾尔族民歌作为多元文化交融的艺术结晶,以其独特的旋律、节奏与歌词体系,承载着深厚的历史记忆与民族情感。其风格特征既受自然环境的塑造,亦与宗教信仰、社会生活紧密交织,形成兼具地域性与普世性的文化表达。在当代语境下,民歌的传承与创新需平衡文化本真与时代发展,通过跨学科协作与数字化保护,使其成为连接传统与现代、民族与世界的文化纽带,持续焕发生命力。

参考文献

[1] 卢兆旭. 歌、舞、乐视域中的维吾尔族民歌研究[J]. 地方文化研究辑刊,2023(1):339-347.

[2] 贾姝君. 新疆少数民族民歌分析 ——以哈萨克族、维吾尔族为例[J]. 当代音乐,2021(5):77-79.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)