雷雨天气下电力系统输电线路故障查找

邢凯 车树国 刘祥之

西门子能源有限公司沈阳分公司 辽宁省沈阳市 110136;东北电力大学经济管理学院 吉林省吉林市 132000

0 引言

随着现代社会对电力供应的高度依赖,电力系统的稳定运行至关重要。雷雨天气作为一种常见的自然现象,却给电力系统输电线路带来了诸多挑战。在雷雨期间,雷电击中输电线路、强降雨导致线路绝缘性能下降、大风使线路舞动等问题频发,极易引发输电线路故障,进而造成停电事故,影响工农业生产、居民生活以及社会的正常运转。据统计,在各类导致输电线路故障的因素中,雷雨天气相关因素所占比例颇高,因此深入研究雷雨天气下输电线路故障查找方法具有迫切的现实意义。

许多发达国家较早重视电力系统在恶劣天气下的可靠性问题。在雷电监测方面,美国利用先进的雷电定位系统,结合卫星遥感技术,能够较为精准地确定雷电活动区域,为输电线路防雷提供依据;欧洲一些国家侧重于研究新型的输电线路绝缘材料,以提高线路在潮湿环境下的耐受能力,其研发的纳米复合绝缘材料在实验室测试中展现出良好的抗雨闪性能。此外,日本等国在输电线路故障诊断算法上不断创新,通过人工智能技术对大量故障数据进行分析,快速判断故障类型与位置[1]。国内近年来在该领域投入大量精力。一方面,完善了雷电监测网络,部分地区实现了区域内雷电信息实时共享,为及时发现雷电引发的线路故障提供了有力支持;另一方面,高校与科研机构联合电力企业,开展了针对输电线路在雷雨工况下的力学特性研究,优化线路设计以抵御大风、覆冰等附加灾害。同时,基于大数据与机器学习的故障查找模型也在逐步试点应用,通过对历史故障数据和实时运行参数的深度挖掘,提高故障查找效率。

高压输电线路长期裸露在野外,受气候变化、人为损坏等因素的影响,已成为电力系统中的故障多发设备[2-3]。暴雪、雷雨、高温等不同类型的极端天气对线路带来的影响不同。

在冰霜雨雪、大风极寒这类极端的天气中,线路会由于大风出现舞动现象,甚至还会造成杆塔的倒塌,发生倒塔故障[4]。输电线路一般较长,大风造成的线路舞动波及的范围会很大,甚至影响整片线路,极端情况下还会造成大面积的舞动故障。极寒、覆冰、异常舞动带来的杆塔螺栓松动脱落、金属器具以及绝缘子受损、输电线路断线断股等现象也极为常见[5-6]。

暴雨、台风等雷击频繁的极端天气也会给输电线路带来很大威胁。直击雷可能会改变输电线路、避雷线以及杆塔的电位,当电位差大于绝缘击穿值时,线路绝缘就将被击穿,进而发生反击闪络。届时如果避雷线失效,雷电就可能会绕过避雷线击中线路,从而使导线出现高电位、避雷线耦合出同极性电流,绝缘子串两端将承受很大的电位差从而发生绕击闪络跳闸[7]。

输电线路故障查找是电力系统运维工作中非常重要的一环。随着全球气候变化的加剧,暴雨、大雪、高温等极端天气事件频发,这些天气现象更易导致输电线路故障高发,因此对输电线路受极端天气的影响进行分析,并提出针对性的适应策略,确保电力系统能够更好地应对极端天气具有重大的现实意义和深远的发展前景。目前使用最多的运维手段主要有:人工的日常运维,使用机器人进行线路检查,还有使用载人直升机进行检查和使用一些无人机技术进行日常的运维[8]。

1 辽宁地区微地形及雷雨天气输电线路累计故障频率

1.1 辽宁地区微地形特征

辽宁省位于我国东北地区最南部,地理坐标处在东经118°53'~125°46',北纬38°43'~43°26'之间,属温带大陆性季风气候,雨热同期,四季分明,春季少雨多风,夏季炎热多雨,秋季晴朗短暂,冬季寒冷漫长,年平均降水量在 400~970 毫米之间,平均无霜期 130-200 天,最高气温零上39℃左右,最低气温零下30℃左右。

辽宁省陆地面积为14.86 万平方公里,其中的59.5%为山地,占 8.84 万平方公里;平地面积为4.81 万 km2,占 32.4%,水域和其它为1.2万平方公里,占 8.1%。东部山地丘陵区平均海拔 800 米,为辽宁主要林区;西部山地丘陵区平均海拔 500 米,沿岸为狭长的海滨平原,习惯上称为“辽西走廊”;中部辽河平原地区,河流众多,形成了广泛的河漫滩和阶地。河漫滩地势平坦,海拔较低,通常在洪水期会被河水淹没,枯水期则露出水面,是河流泥沙沉积的区域,土壤肥沃,多为湿地或农田。阶地则是河流下切侵蚀形成的阶梯状地形,一般高于河漫滩,根据形成年代和高度可分为不同级别的阶地,是人类居住和农业生产的重要区域。

辽宁地区的丘陵和山地主要以辽西“东北-西南”走向的努鲁儿虎山、松岭、黑山、医巫闾山以及辽东长白山脉延伸部分、千山山脉组成,区内地形破碎、岛屿棋布、河流短促、山丘直通海滨,微地形变化较大,为输电线路架设、维护、查障带来一定挑战。辽宁的平原地区主要包括辽河平原和沿海平原,地势相对平坦,气候条件较为温和,土壤肥沃,是辽宁地区重要农业区。但在高温天气下,由于平原地区遮挡物较少,光照更强,温度更高,较其它地形遭受高温导致弧垂越限误触农作物、建筑物放电事故概率更大。辽宁地区沿海地域主要为辽宁南部渤海、黄海沿岸,海拔较低,沿海地区的气候条件复杂,受到海洋气候的影响,暴风雨和台风较为频繁。

.2 雷雨天气下辽宁地区输电线路故障频率

辽宁的山区面积较大,山区的输电线路容易受到雷击、山体滑坡、树木倒伏等影响。例如,在地势较高的山顶或山脊上的线路,更容易被雷电击中;而在山谷中的线路,则可能面临洪水淹没和泥石流冲击的风险。平原地区虽然地势较为平坦,但可能存在较多的农田灌溉设施和鱼塘等,在雷雨天气,这些地方的积水可能会导致线路杆塔基础被浸泡,影响基础稳定性。同时,平原地区的开阔地形也使得线路更容易受到雷击。辽宁省的年平均雷暴日数为28.1 天,属于中雷区。由于110 kV 以上高压输电线路常架设在远离城市、村庄等人员密集的地方,因此辽东、辽西的山地、丘陵常常分布着大量高压线路。山地丘陵地形复杂、地势较高、天气多变,该地区的高压线路是雷击跳闸事故的高发地带。绝缘子长期暴露在外,会出现老化、积污等情况。在雷雨天气,受潮的污秽绝缘子更容易发生闪络,导致线路故障。例如,一些运行多年未及时维护的线路,绝缘子表面可能有裂纹、破损,绝缘性能下降,故障风险增加。

辽宁地区的输电线路在 2002 年至 2011 年间遭受了多次雷击跳闸事件,特别是在500 kV 和220 kV 输电线路上。500 kV 输电线路共有68 次雷击跳闸,而 220 kV 输电线路则有326 次雷击跳闸。这表明雷击是导致输电线路跳闸的主要原因之一。抚顺、营口、本溪、葫芦岛地区的500 kV 线路雷击跳闸较多,而阜新、盘锦、沈阳地区则未发生500 kV 雷击跳闸。丹东、本溪地区由于地理位置和气候条件,成为了雷击跳闸的高发区。丹东、本溪地区位于辽宁东部长白山脉延伸地带,山地多、海拔高,这些地理特征增加了雷击的风险。铁岭、抚顺地区也因地处低山区而面临较高的雷击风险。各地区每年雷击跳闸次数存在较大的波动,显示出明显的“大小年”现象。丹东、本溪地区的 220kV 输电线路每年都有雷击跳闸记录,但每年的次数波动很大,说明雷电活动的局部特征和随机性很强。辽宁地区雷电活动的局部特征和随机性给线路防雷工作带来了很大的困难。这意味着防雷措施需要考虑到地区差异和雷电活动的不可预测性。对此,常使用性能优良的故障录波器装置保证电力系统安全运行及提高电能质量[9]。

2 辽宁地区的雷击天气下输电线路故障解决方案

电力系统中的输电线路故障的排除工作也是电力部门日常工作中不可缺少的重要环节。只有提高输电线路的故障排除效率,才能将可能造成的损失降到最低[10-11]。雷害是造成辽宁电网架空输电线路跳闸的最主要原因,每年雷击线路跳闸占全省线路跳闸总数的 30%~50%,且每年 5~8 月雷电活动最为频繁。2020 年 5 月 16 日,辽阳地区遭遇雷雨大风天气,部分线路遭遇雷击发生跳闸故障,及时找出雷击放电点可以排除安全隐患、快速恢复正常供电[12]。由于雷电流具有单次脉冲性质,每个雷电流的波形、幅值都是独一无二的。为了便于试验和计算,国际电工委员会规定了以1.2/50 μs 为名的标准雷电流波形,波前时间为 1.2μs ,波尾时间为 50 μs。利用双指数函数,可将雷电流波形表示如下[13-15]:

i=I0(e-αt-e-βt) (1)

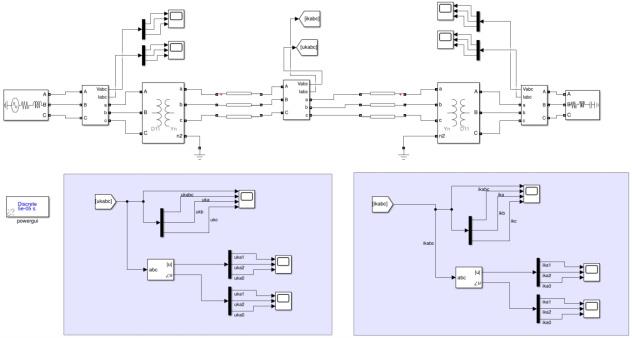

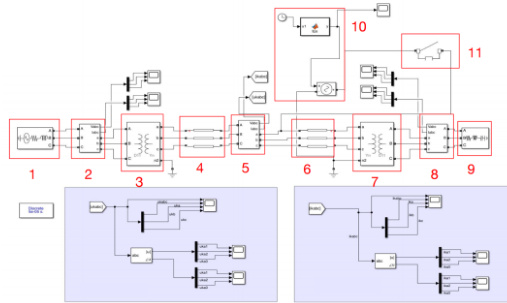

式中:I0为某一大于雷电流幅值的电流值,α 为雷电流波头衰减系数,β 为雷电流波尾衰减系数,只要给定 I0、α、β 的值,就能确定唯一的雷电流波形。本文运用 MATLAB/Simulink 对 10.5 kV 单电源系统分别对于正常运行状况和输电线路发生雷击故障进行仿真,正常状态下双电源系统模型搭建如图1 所示,模拟发生雷击故障后,带有雷电流波形模块的仿真模型如图2 所示。

图2中“1”为10.5 kV三相电源、“2”为三相电流/电压测量装置Ⅰ(由此引出两个示波器可分别显示出每相的电压电流)、“3”为双绕组变压器Ⅰ、“4”为输电线路Ⅰ段(20 km)、“5”为三相电流/电压测量装置Ⅱ(由此引出两个模块,分别可测故障点处各相电流、电压及它们的序分量)、“6”为输电线路Ⅱ段(40 km),“7”为双绕组变压器Ⅱ、“8”为三相电流/电压测量装置Ⅱ(由此引出两个示波器可分别显示出每相的电压电流)、“9”为负载、“10”中自上而下分别为设置了雷电流波形公式的Fcn函数模块以及可控电压源(为将Fcn雷电流函数引入输电线路总模型)、“11”为断路器,通过对该断路器的参数设定可以控制雷电流模型在输电线路模型中的接入时间,文中对于输电线路正常运行状态与发生A相雷电事故时的仿真总时长均为0.4秒。其中,事故仿真时,雷电流的出现时间设定为距仿真开始0.1秒时,持续时长为0.05秒。利用模型对于输电线路正常运行状态下与发生单相(A相)雷击事故后的三相电压波形、三相电流波形、各序电压波形、各相电流波形分别进行了仿真,仿真结果在图3至图6中进行了对比展现。

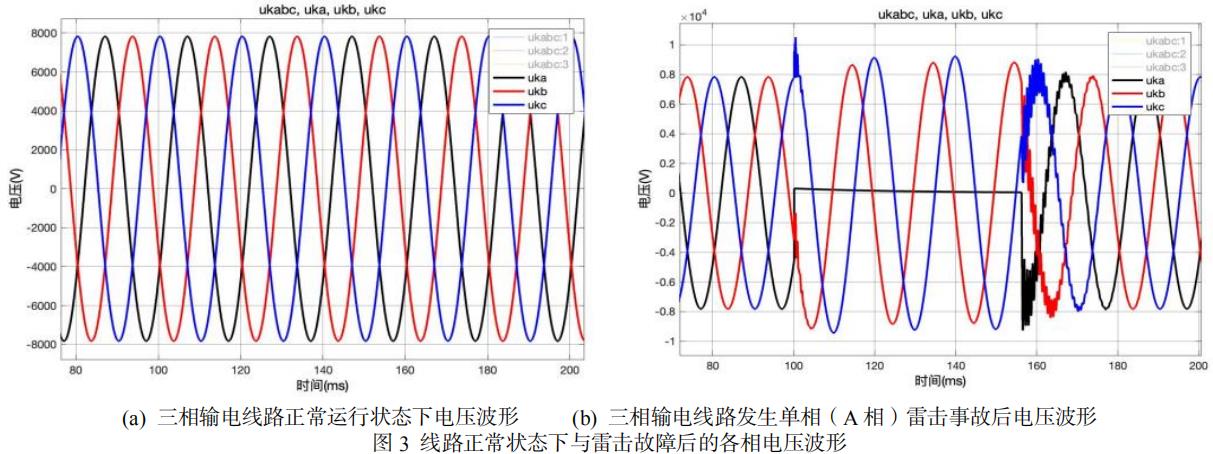

输电线路正常运行状态下的三相电压波形与发生单相(A相)雷击事故后的三相电压波形对比如图3所示。

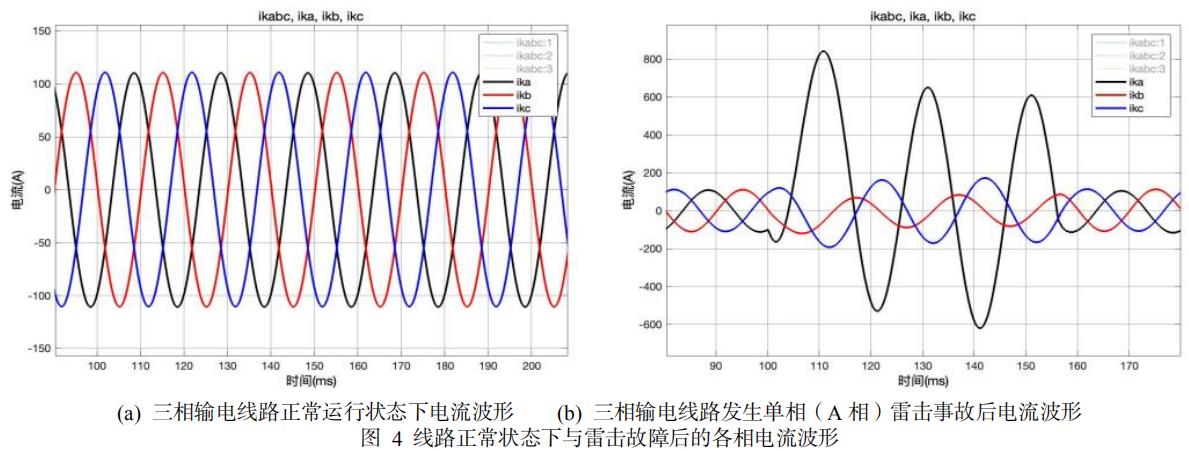

输电线路正常运行状态下的三相电流波形与发生单相(A相)雷击事故后的三相电流波形对比如图4所示。

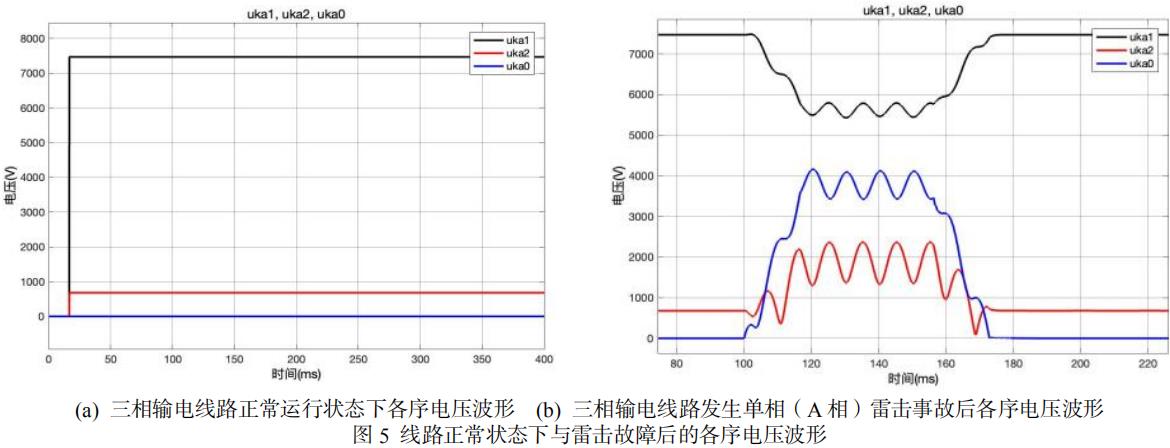

输电线路正常运行状态下的各序电压波形与发生单相(A相)雷击事故后的各序电压波形对比如图5所示。

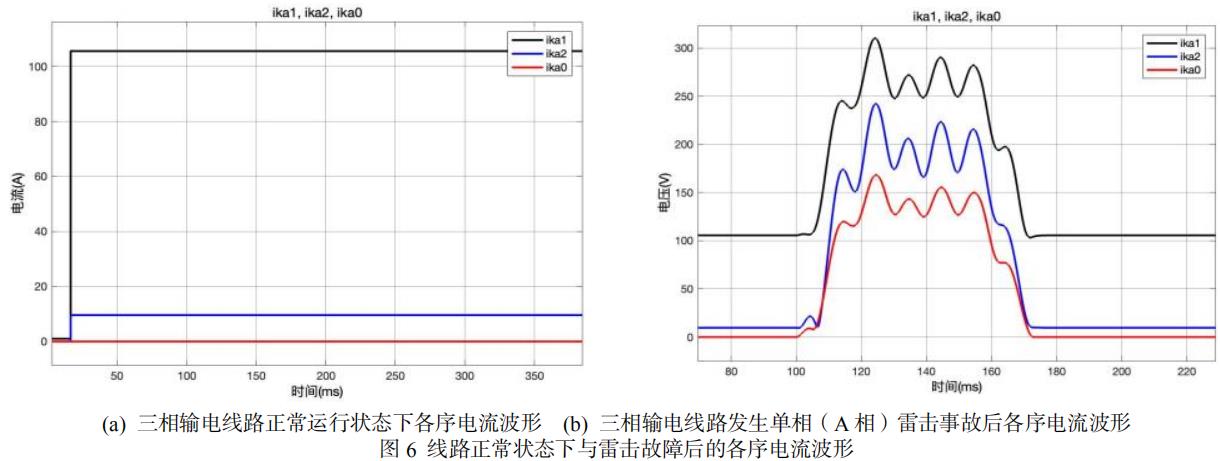

输电线路正常运行状态下的各序电流波形与发生单相(A相)雷击事故后的各序电流波形对比如图6所示。

由图3至图6可以看出,正常运行状态下,输电线路各相电流、电压均呈对称有序的正弦波。模拟雷击发生在A相后,A相受到冲击,电压骤降至接近0伏,电流骤升至原来的约5.6倍。B、C两相出现感应过电压、过电流,电压上升至原来的约倍,电流周期性被打破,各相电流、电压波形均出现毛刺。模拟雷击信号消失后,影响持续约0.6秒线路恢复正常运行状态。模拟雷击出现后,原本对称的电压电流也会被分解为零序、正序、负序三个不对称分量。其中正序电压骤减,零序电压和负序电压骤升,零序电压上升幅值约为负序电压的两倍。正序、负序、零序电流均骤升,正序电流上升幅值最大,零序电流上升幅值最小。当观测到此类状况时,便可初步判定线路遭受了雷击。

3 结论

辽宁地区的复杂微地形和频繁的极端天气为输电线路的安全运行带来了挑战。本文通过分析辽宁的微地形特征和雷击出现频率,阐释了输电线路雷击故障查找方案,可以有效提升输电线路的可靠性和安全性,为辽宁地区输电线路查障带来一些参考。同时,本文运用MATLAB/ Simulink分别对于输电线路的正常运行状态以及遭受雷击后故障状态的各相各序电流电压进行了仿真,为输电线路雷击故障的查找提供了依据。

参考文献

[1]廖思源.500kV超高压输电线路故障诊断与防范策略研究[J].中国设备工程,2020,(20):165-166.

[2]董桓毓.基于故障录波数据特征的输电线路故障原因辨识[D].北京:华北电力大学(北京),2022:6.

[3]李宇峰,吴培骋,陈鸿霖.基于无人机的输电线路雷击跳闸故障快速查找[J].电力安全技术,2023,25(9):47-51.

[4]赵永强.基于湛江电网220kV架空输电线路故障点定位的研究与应用[D].广州:华南理工大学,2017:36.

[5]杨维佳.输电线路故障原因及查找方法探究[J].科技与创新,2016(8):141+143.

[6]吴琛,苏明昕,谢云云,等.基于BP神经网络的输电线路雷击故障预测[J].电力工程技术,2020,39(5):133-139.

[7]朱钰,王飞,张立军.辽宁地区雷电活动与输电线路雷害故障特点[J].东北电力技术,2012,33(8):35-38+42..

[8]田河,邝凡,巫伟中,等.电力输电线路巡检中无人机技术的运用[J].电子技术与软件工程,2021,(17):210-211.

[9]陈昊琳,张国庆,郭志忠.故障录波器发展历程及现状分析[J].电力系统保护与控制,2010,38(5):148-152.

[10]张光明.输电线路故障查找浅析[J].中国新技术新产品,2014,(23):56.

[11]吴俊雄.浅谈如何提高输电线路故障查找的工作效率[J].中国新技术新产品,2014,(9):75-76.

[12]张丽娜,陈皓.输电线路雷电干扰暂态识别的仿真研究[J].四川电力技术,2009,32(3):31-35..

[13]宁健.500 kV输电线路覆冰故障分析及治理[J].机电信息,2023(20):13-16.

[14]李明明.恶劣天气下输电线路弧垂计算改进及风险预警方法研究[D].重庆:重庆大学,2020:44.

[15]李琪冉.微地形环境下输电线路微气象特征与覆冰灾害预测研究[D].天津:天津大学,2020:16.

作者简介:

邢凯(1983-),男,辽宁沈阳人,本科。主要从事电力系统设备的维护改造与智能化升级。

车树国(1985-) ,男,辽宁沈阳人,在职研究生。主要研究方向GIS组合电器在电力系统的运维与检修。

刘祥之(1976-),男,山东淄博人,本科。主要从事电力系统设备的维护改造及智能化升级。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)