耐久性沥青路面材料配比优化及施工工艺创新

朱鹏

成都市路桥工程股份有限公司 四川成都 611130

引言

沥青路面耐久性直接关系道路使用寿命与养护成本,传统材料配比与施工工艺难以满足长期服役需求。温度变化、荷载作用及环境因素易导致路面出现裂缝、车辙等病害,影响通行质量。通过材料配比优化可提升沥青混合料抗老化、抗变形性能,施工工艺创新能确保材料性能有效发挥。研究耐久性沥青路面的材料配比优化方向与施工工艺创新路径,对延长路面使用寿命、降低全周期成本、保障道路通行安全具有重要意义,为路面工程技术升级提供理论与实践参考。

一、沥青路面耐久性影响因素分析

(一)材料性能因素

沥青结合料的物理力学指标直接影响路面抗变形与抗裂能力。针入度反映沥青软硬程度,数值过高会降低高温稳定性,过低则影响低温抗裂性。软化点不足导致沥青在高温环境下易产生流动变形,延度指标偏低会减少沥青的低温延展性,增加开裂风险。改性剂的掺量与分散均匀性影响改性沥青性能,掺量不足或分散不均会导致性能提升效果不明显。集料的物理性质决定路面骨架结构稳定性。粗集料的压碎值反映抗破碎能力,数值过高会导致骨架结构在荷载作用下易损坏。集料级配组成影响混合料密实度,级配不合理会形成空隙率过大或过小的结构,过大易进水损坏,过小则抗变形能力不足。集料与沥青的黏附性不足会导致水损害,使集料与沥青剥离,降低路面整体强度。矿粉的细度与洁净度影响沥青胶浆性能,含泥量过高会削弱胶浆黏结力。

(二)环境与荷载因素

温度变化是引发路面温度应力的主要原因。高温环境使沥青黏度降低,路面易产生车辙等永久变形;低温环境导致沥青收缩,产生拉应力,累计超过材料抗拉强度时出现裂缝。温度循环变化使路面承受反复热胀冷缩,产生疲劳损伤,降低材料性能。降水通过空隙渗入路面结构内部,使集料湿润,削弱沥青与集料的黏附力,引发水损害。长期潮湿环境加速沥青老化,导致其脆性增加。紫外线照射会引发沥青化学组分变化,使沥青变硬变脆,降低抗裂性能。车辆荷载的大小与作用次数直接影响路面疲劳寿命。轴载重量超过设计标准会显著增加路面应力,加速结构损伤。荷载反复作用使路面材料产生累计塑性变形,形成车辙。车辆制动与转向产生的水平力会加剧路面表层磨损与推移变形。交通量增长使荷载作用次数增加,缩短路面达到极限损伤的时间。

二、耐久性沥青路面材料配比优化方案

(一)沥青结合料优化

采用SBS 改性沥青与橡胶粉复合改性技术,确定最佳配比为基质沥青:SBS 改性剂:橡胶粉 =85:5:10 。该配比下,沥青的软化点提升至 65∘C 以上,弹性恢复率达 85% ,低温延度(5℃)超 30cm ,同时满足高温稳定性与低温抗裂性要求。通过动态剪切流变试验(DSR)验证,复合改性沥青的复数模量 G*/sinδ 在 64℃时大于 2.2kPa ,抗车辙因子满足重交通荷载需求。

(二)集料级配优化

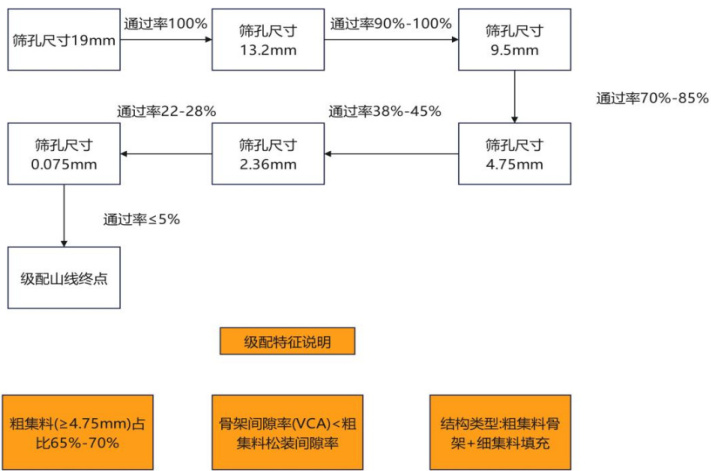

采用骨架-密实型级配设计,控制关键筛孔通过率: 4.75mm 筛孔通过率为38%45% , 2.36mm 筛孔通过率为 22%-28% , 0.075mm 筛孔通过率  。形成“粗集料骨架 + 细集料填充 结构,其中粗集料( ≥4.75mm )占比 65%-70% ,确保骨架间隙率(VCA)小于粗集料松装间隙率(VCADRC),提升结构稳定性。级配曲线如图 1 所示。

。形成“粗集料骨架 + 细集料填充 结构,其中粗集料( ≥4.75mm )占比 65%-70% ,确保骨架间隙率(VCA)小于粗集料松装间隙率(VCADRC),提升结构稳定性。级配曲线如图 1 所示。

图 1 骨架-密实型集料级配范围(单位:通过率 % )

(三)矿粉与添加剂配比

矿粉采用石灰岩磨细矿粉,与沥青的黏附性等级需达到5 级,用量控制在 5‰ 添加 0.3% 的抗剥落剂(胺类化合物)可将沥青与集料的黏附性提升 1-2 级;掺入 3% 的纤维稳定剂(木质素纤维),长度控制在 3⋅6mm ,可有效抑制沥青析漏,提高混合料的抗裂性能。

三、施工工艺创新要点

(一)拌合工艺优化

采用 “二次加热+分阶段拌合”工艺:沥青加热温度控制在 165-175∘C ,集料烘干温度 180-190∘C ,确保沥青与集料接触时温度差 ≤10∘C 。拌合过程分三阶段进行:干拌集料10s,加入沥青湿拌30s,加入矿粉与添加剂再拌20s,总拌合时间 60s,保证混合料均匀性,马歇尔试件空隙率控制在 4‰

(二)摊铺与碾压工艺创新

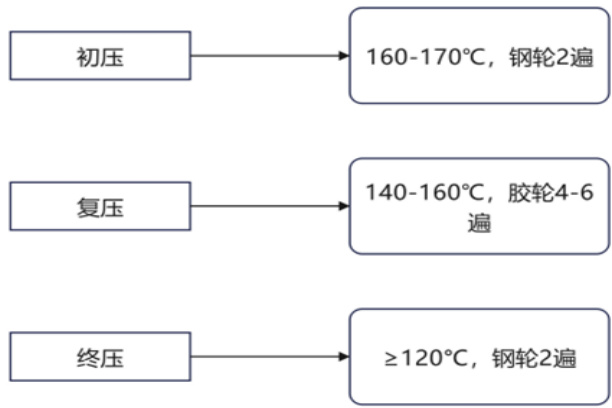

摊铺采用非接触式平衡梁控制厚度,摊铺速度稳定 2-3m/min ,避免速度波动导致的厚度偏差。碾压工艺采用“高温初 + 恒温复压 + 低温终压”三阶段模式:初压温度160-170℃,用钢轮压路机静压 2 遍;复压温度 140–160∘C ,胶轮压路机碾压 4-6 遍,控制压实度 296% ;终压温度不低于 120∘C ,钢轮压路机静压收光,消除轮迹。碾压温度与遍数关系如图 2 所示。

图 2 碾压工艺参数控制

四、工程应用效果

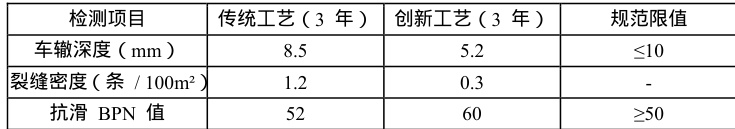

某高速公路试验段采用优化配比与创新工艺施工,路面结构为 4cm AC-13 改性沥青上面层+ 6cm AC-20 改性沥青中面层+ 8cm AC-25 基层。通车 3 年后检测数据显示,路面车辙深度最大为 5.2mm ,低于规范限值 10mm ;裂缝密度为 0.3 条 /100m2 ,抗滑性能 BPN 值保持在 60 以上。与传统工艺相比,路面预估使用寿命从10 年延长 15 年,全寿命周期成本降低 20‰

表1 路面性能指标对比

五、结语

材料配比优化通过复合改性沥青应用与骨架-密实级配设计,提升了沥青混合料的抗变形与抗裂性能;施工工艺创新通过精准控制拌合、摊铺、碾压参数,确保了材料性能的有效发挥。未来需进一步研发新型环保改性剂,结合智能化施工设备实现工艺参数的实时调控,推动耐久性沥青路面技术向绿色化、智能化方向发展。

参考文献

[1]李水财.普通公路建设中SBS 改性沥青路面的施工技术[J].交通科技与管理,2023,4 (22): 59-62.

[2]肖克彦,宋培振.石墨烯复合橡胶改性沥青路面性能研究[J].交通世界,2023,(24):20-22.

[3]雷建芳.市政道路 SMA 改性沥青路面施工技术的应用分析[J].运输经理世界,2022,(32):35-37.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)