智能变电站运维作业风险因素辨识及分级管控

张曼平

云南电网有限责任公司大理供电局 云南大理 671000

引言

智能变电站身为智能电网的关键核心节点,运用数字化采样、网络化通信以及自动化控制等技术手段,达成了设备状态的实时感知以及控制指令的精准执行。不过其高度集成化的系统架构以及复杂的通信网络,致使运维风险呈现出隐蔽性较强、传播速度较快、影响范围较广等特性。传统的风险管控办法依靠人工经验,存在风险因素识别不全面、分级标准模糊不清、动态响应滞后等诸多问题[1]。供电局作为运维主体,迫切需要构建科学化且系统化的风险管控体系,适应智能变电站运维模式的变革。

一、智能变电站运维风险特征

设备耦合风险增强:智能设备的功能呈现出高度集成的态势,其中任何一个单点出现故障,都有可能引发系统层面的连锁反应;网络通信风险凸显:在过程层网络中,时延需要被控制在 2ms 以内,一旦出现网络中断或者数据包丢失的情况,那么控制指令就会失效;软件安全风险上升:程序化操作(POC)以及一键顺控技术,它们都依赖软件逻辑,要是版本存在缺陷或者权限配置不合适,就容易引发误操作情况。

二、四维风险因素辨识模型构建

2.1 “人-机-环-管”四维指标体系设计

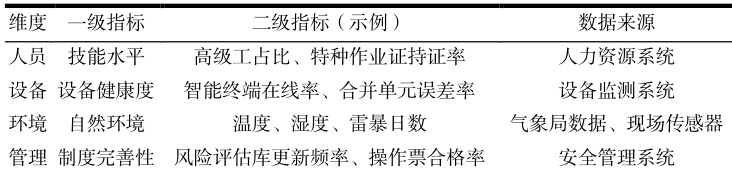

依据系统安全理论,构建包含人员行为、设备状态、环境条件以及管理措施的四维指标体系,详细情况如下:

人员维度方面:着重关注技能水平、操作规范性以及安全意识这三项一级指标,细分成为“运维人员持证率”“违章操作次数”“安全培训频次”等八项二级指标。某变电站所做的统计说明,未持有证书人员进行操作而引发的事故,在事故总数中所占的比例达到了 28‰ 。

设备维度方面:包含设备健康度、通信可靠性、软件安全性等 4 项一级指标,细分为如“智能终端故障率”“网络丢包率”“程序版本合规率”等 12 项二级指标。经测试发现,当合并单元采样误差大于 0.5% 的时候,保护装置误动风险会有所提升。

环境维度方面:包括自然环境以及作业环境这两项一级指标,细分为“雷暴日数”“作业空间照度”“有毒气体浓度”等六项二级指标。

管理维度方面:包括制度完善性、应急能力以及监督机制这三项一级指标,其中制度完善性又细分为风险数据库更新频率这一二级指标,应急能力细分为应急预案演练次数这一二级指标,监督机制细分为安全检查覆盖率这一二级指标,总共细分为九项二级指标。

表 1 智能变电站运维风险指标体系

2.2 风险因素量化评估方法

运用层次分析法以及模糊综合评价法相互结合所构建的量化评估模型[2]。其具体实施步骤如下所示:

权重计算:借助专家打分来构建判断矩阵,计算出各个指标的权重。例如,在人员维度上所确定的权重是 0.35,设备维度的权重为 0.40,环境维度的权重设定为 0.15,管理维度的权重则为 0.10

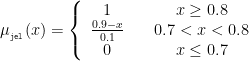

模糊评价矩阵构建:把风险等级划分成 5 个级别,分别是很低、低、中、高、很高,其对应的分值处于[0,1]这个区间范围内。借助隶属度函数来计算各个指标的风险值,例如如下:

设备健康度隶属度函数:

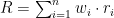

综合风险值计算:如下  :其中, wi 为指标权重,ݎ为指标风险值。当综合风险值大于 0.7 时,则判定该作业为高风险作业。

:其中, wi 为指标权重,ݎ为指标风险值。当综合风险值大于 0.7 时,则判定该作业为高风险作业。

三、动态分级管控策略与实施路径

3.1 基于风险等级的差异化管控

根据综合风险值将作业划分为五级,制定针对性管控措施:

一级风险( R≥0.9 ):禁止作业。此时系统会自动将操作权限锁定,并且触发预警。例如在雷暴天气下户外高压设备操作。

二级风险( 0.7≤R<0.9 ):升级管控。这需要分管领导给予审批,同时增加监护人员,并采用双重校验机制。比如某变电站在更换智能终端的时候,由于风险值达到了0.82,便采用了“操作人-监护人-技术负责人”这样的三级确认流程。

三级风险( 0.5≤R<0.7 ):常规管控。具体做法是执行标准作业流程也就是 SOP,并且要记录操作的整个过程。在进行程序化操作之前需要开展模拟预演工作,以此来保证指令序列是正确无误的。

四级风险( 0.3≤R<0.5 ):注意提醒。借助移动终端来推送安全提示信息。比如“在高温环境之下,需要适当缩短户外作业的时间”。

五级风险( R<0.3 ):常规作业。在进行此类作业时,需依照定规程严格执行,同时要妥善保留操作记录。

3.2 风险动态调整机制

建立风险等级实时更新机制,考虑以下动态因素:

设备状态变化:借助在线监测装置实时获取设备的各项参数,一旦合并单元的温度超过 70∘C ,那么其所属作业的风险等级便会自动提升一个级别。

环境条件突变:接入气象部门的 API 接口后,雷雨预警一旦发布,户外作业的风险等级便会立即进行调整。

作业进度影响:根据作业实际耗时与计划偏差动态调整。要是倒闸操作所消耗的时间超过了计划时间的 30% ,此时系统就会给出提示“疲劳作业风险升级”,这种情况下建议暂停作业。

3.3 管控效果验证

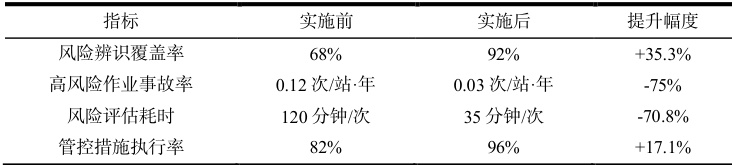

通过对比实施前后数据验证管控策略有效性:

风险辨识率:从原本的 68% 提升到了 92% ,在此过程中,新增了网络安全以及软件缺陷等共计 12 类风险因素。

事故率下降:高风险作业事故率原本为每站每年 0.12 次,现降低至每站每年 0.03次,降低幅度达到了 75% 。

管控效率提升:具体表现为风险评估时间出现了变化,从原来每次需要 2 小时缩短到了现在的 35 分钟,同时审批流程也有调整,由 5 级缩减至 3 级。

表2 管控策略实施前后对比

结语

智能变电站的运维风险管控工作需要摆脱对传统经验的过度依赖,构建起量化、动态且系统的管控体系。本文所提出的四维风险辨识模型以及分级管控策略,借助多源数据融合以及实时风险评估的方式,达成了风险的精准识别与差异化管控。实际应用表明,该体系可提升风险辨识的覆盖率,降低高风险作业的事故率,为智能变电站的安全运行给予技术方面的保障。

参考文献

[1]杜奇伟,张超,韩洪夫.基于间隔分图的智能变电站运维关键技术研究[J].电网与清洁能源, 2023, 39(7):67-72.

[1]皮志勇,朱益,廖玄,等.智能变电站多信息融合建模的通信链路故障定位方法[J].中国电力, 2023, 56(8):207-215.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)