发电厂热能动力工程节能技术研究

杨鑫 徐瑞

苏晋保德煤电有限公司 山西忻州 036600

1.引言

1.1 研究背景与意义

当前,全球能源结构仍以煤炭、石油、天然气等化石燃料为主,其占比超过 90% 。然而,化石能源的不可再生性与燃烧过程中产生的二氧化碳、硫化物等污染物,已成为导致全球气候变暖、空气质量恶化的主要原因。据国际能源署(IEA)统计,2023 年全球发电行业碳排放量达 135 亿吨,占能源领域总排放量的 40%以上。在此背景下,发电机热能动力工程作为能源转换的核心环节,其节能技术的研究与应用不仅关乎能源利用效率的提升,更是实现“双碳”目标的关键路径。

1.2 研究现状与问题

近年来,国内外学者在热能动力工程节能领域开展了大量研究,主要集中在设备优化、余热回收、新能源开发等方面。例如,弗留格尔公式在汽轮机节流调节中的应用、IFC 公式在热力计算中的精度提升、以及太阳能、生物质能等新能源的耦合利用。然而,现有研究仍存在以下问题:

技术集成度不足 :单一节能技术(如余热回收)的应用效果有限,需结合设备改造、工艺优化与智能控制实现系统节能;

经济性评估缺失 :部分节能技术(如调压调节)在高负荷工况下存在经济性矛盾,需通过动态优化平衡效率与成本;

环境适应性差 :新能源(如太阳能)的间歇性与波动性对发电机组稳定性构成挑战,需开发储能与调峰技术。

2.热能动力工程能量转换原理与损耗机制

2.1 热能与动力工程

中国的火力发电涵盖诸多领域,非常全面和系统。从燃煤、油、气到核电、水电、风电、太阳能,各种能源都在火力发电中得到了应用。其中,煤炭在中国的能源结构中发挥着重要作用,因为煤炭是中国主要的能源来源。因此,火力发电站在中国的能源生产中扮演着重要的角色。然而,火力发电行业面临着重大挑战。由于燃煤等化石燃料的燃烧会排放大量的污染物,如二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、灰尘等,导致空气污染、酸雨等环境问题。因此,火力发电站需要更加严格的环保要求,以减少污染物的排放量。

2.12 能量转换原理

热能动力工程的核心是通过燃料燃烧将化学能转化为热能,再经热机(如汽轮机、内燃机)将热能转化为机械能,最终驱动发电机产生电能。其能量转换过程可分为以下两步:

化学能→热能 :燃料(如煤、天然气)在锅炉或燃烧室中与氧气反应,释放大量热量。例如,1kg 标准煤完全燃烧可释放约 29.3MJ 热量;

热能→机械能→电能 :高温高压蒸汽推动汽轮机叶片旋转,将热能转化为机械能;汽轮机通过联轴器驱动发电机转子旋转,切割磁感线产生电能。

2.3 热力学损耗机制

在能量转换过程中,热力学损耗是导致能效下降的主要原因,其类型包括:

排烟热损失 :燃料燃烧后,高温烟气携带大量热量通过烟囱排入大气。据测算,燃煤锅炉排烟热损失占输入热量的 5%~10% ;

不完全燃烧损失 :燃料未完全燃烧产生的 CO、碳氢化合物等,不仅降低热效率,还加剧环境污染;

散热损失 :设备表面向环境散热导致的能量损失,尤其在低温环境下更为显著;

湿气损耗 :蒸汽轮机中,湿蒸汽凝结成水滴撞击叶片,造成机械能损失,同时降低叶片寿命;

调压调节损失 :高负荷工况下,调压调节需通过改变进气压力维持稳定性,但会导致进气量减少,降低机组效率。

3.典型节能技术与应用案例

3.1 设备优化与工艺改进

3.1.1 汽轮机节流调节优化

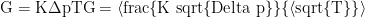

弗留格尔公式是汽轮机节流调节的核心理论,其表达式为

G=TKΔp

式中,GGG 为流量,Δp\Delta pΔp 为级组前后压力差,TTT 为温度,KKK 为系数。通过实时监测级组压力与温度,可动态调整进气量,减少节流损失。例如,某 600MW 超临界机组应用弗留格尔公式后,节流损失降低 12% ,供电效率提升 1.5% 。

3.1.2 锅炉燃烧优化

采用分层燃烧技术,将燃料与空气分阶段混合,提高燃烧效率。例如,某 300MW 燃煤锅炉应用分层燃烧后,排烟温度降低 20% ,不完全燃烧损失减少 3% ,锅炉效率提升 1.2%9

3.2 余热回收与循环利用

3.2.1 烟气余热回收

通过安装低温省煤器,回收烟气余热加热锅炉给水。某 200MW 机组应用低温省煤器后,排烟温度从 150℃降至 100∘C ,年节约标准煤 1.2 万吨,减排 CO23.2 万吨。

3.2.2 蒸汽冷凝水回收

将蒸汽轮机排汽冷凝水回收至锅炉给水系统,减少软化水处理能耗。某化工企业应用冷凝水回收系统后,年节约蒸汽 2.4 万吨,节水 15 万吨。

3.3 新能源开发与耦合利用

3.3.1 太阳能辅助发电

在燃煤电厂周边建设太阳能光热系统,利用太阳能加热锅炉给水。某 50MW 太阳能-燃煤耦合机组应用后,燃煤消耗量降低 8% ,年减排 CO22.1 万吨。

3.3.2 生物质能共燃

将生物质(如秸秆、木屑)与煤炭混合燃烧,减少化石燃料用量。某 300MW 生物质-煤炭共燃机组应用后,生物质占比达 20% ,年替代标准煤 18 万吨,减排 SO21200 吨。

3.4 智能控制与动态优化

3.4.1 二次调频技术

通过电网频率偏差信号,动态调整发电机组出力,维持电网频率稳定。某区域电网应用二次调频后,频率偏差从 ±0.2Hz 降至 ±0.05Hz ,调频效率提升 40% 。

3.4.2 数字孪生技术

构建发电机组数字孪生模型,实时模拟设备运行状态,优化操作参数。某 1000MW 超超临界机组应用数字孪生后,负荷响应速度提升 30% ,能效提高 0.8% 。

4.工程案例分析

4.1 案例背景

某 600MW 超临界燃煤机组位于华北地区,2020 年投产后,存在以下问题:锅炉排烟温度高达 160% ,热损失严重;汽轮机节流损失达 8% ,供电效率仅 42% ;未配备余热回收系统,能源利用率低。

4.2 节能改造方案

锅炉侧改造 :安装低温省煤器,回收烟气余热加热给水;应用分层燃烧技术,优化燃料与空气混合比例。

汽轮机侧改造 :基于弗留格尔公式优化节流调节策略;安装湿气去除装置,减少湿气损耗。

4.3 改造效果

能效提升 :供电效率从 42% 提升至 45% ,年节约标准煤 6 万吨;

减排效果 :年减排 CO2 15 万吨、 SO2800 吨、 NOx600 吨;

经济效益 :投资回收期 3.2 年,年节约运行成本 4000 万元。

5.结论与展望

5.1 研究结论

技术集成是关键 :单一节能技术效果有限,需通过设备优化、工艺改进、新能源开发与智能控制的多维度集成,实现系统节能;

经济性与环境性平衡 :节能技术需兼顾效率提升与成本控制,例如调压调节在高负荷工况下需通过动态优化平衡经济性与稳定性;

新能源耦合潜力大 :太阳能、生物质能等新能源与化石能源的耦合利用,可显著降低碳排放,但需解决间歇性与波动性问题。

5.2 未来展望

储能技术突破 :发展电池储能、压缩空气储能等技术,解决新能源间歇性问题,提升发电机组调峰能力;

人工智能应用 :利用深度学习、强化学习等 AI 技术,优化运行参数,实现能效动态提升;

碳捕集与封存(CCUS) :研发高效碳捕集材料与工艺,实现 CO2 零排放,推动热能动力工程向绿色低碳转型。

参考文献:

[1]邱邦海.发电厂热能动力系统优化与节能改造研究[J].时代农机,2021(08):78.

[2]杨超.发电厂热能动力系统优化与节能改造探讨[J].科技创新与应用,2021(20):

[3]张晨光.浅谈节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].智慧中国,2021(09):94-95.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)