数字中国战略背景下高职院校高素质数字技能人才培养模式研究与探索

杜世凤

山东轻工职业学院 山东淄博 255300

随着数字技术的日新月异,数字化转型已成为全球经济社会发展的必然趋势,数字技能人才成为推动数字经济发展的关键力量。数字中国战略的实施,为我国数字经济的发展指明了方向,也为高职院校数字技能人才培养带来了新的机遇和挑战。高职院校作为培养高技能人才的摇篮,必须紧跟时代步伐,积极探索适应数字经济发展需求的人才培养模式,为产业转型升级提供坚实的人才支撑。

一、高职院校数字技能人才培养现状及面临的挑战

通过调研发现,近年来,我国职业院校在数字技能人才培养方面取得了一定的成效,但在培养过程中仍存在一些不足。例如,课程设置不合理,部分课程内容滞后于数字技术的快速发展,不能很好地满足学生对前沿数字技术的学习需求;师资力量不足,缺乏既懂专业知识又精通数字技术的“ 双师型” 教师;考核评价体系不健全,对理论知识的考查过于重视,对学生的动手能力和创新能力的考核有所忽视等。这些问题使高职院校的数字技能人才培养质量受到一定制约。

数字技能人才培养目前面临着诸多挑战。一是数字化技术更新极快,高职院校为适应数字化技术的发展变化,课程内容、教学方式等都需要不断更新。其次,快速发展的数字经济对人才的综合素质要求较高,高职院校在培养学生专业技能的同时,也注重数字化素养和创新能力等方面的培养。此外,高职院校需要构建更加灵活多样的人才培养模式,以满足不同行业、不同企业的个性化需求。

二、淄博市电子信息市域产教联合体及人工智能技术应用专业概况

淄博市电子信息市域产教联合体是由牵头,联合电子信息行业企业、职业院校和科研单位等共同组建的产教融合平台。联合体通过校企合作、资源共享、协同创新等方式,以市场需求为导向,以人才培养为核心,促进电子信息产业发展和高素质数字技能人才培养。。

人工智能技术应用专业是重点建设的专业之一,以培养适应数字经济发展需求的高技能人工智能技术应用人才为目标,注重学生实践能力和创新能力的培养。近年来,该专业积极探索产教融合、校企合作的人才培养模式,与多家知名企业建立了紧密的合作关系,为学生提供了良好的实践教学环境和就业保障。

三、高职院校高素质数字技能人才培养模式的构建与实施

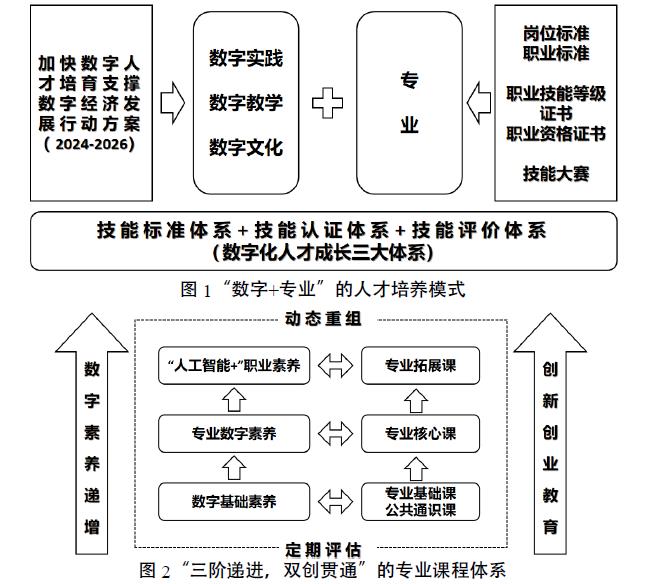

(一)对接国标,构建“ 数字+专业” 的人才培养模式

以《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026)》为指导,以数字技能人才培养现状调研为基础,将岗位标准、职业资格证书等进行对接,将技能大赛相关内容嵌入其中。依托数字化人才成长三大体系,构建“ 数字+专业” 的人才培养模式,通过数字化与文化化、数字化与教学化、数字化与实践化的多维度融合。该模式着眼于培养适应数字化时代发展需求的学生数字技能与专业知识的融会贯通能力。同时,通过与行业内企业的紧密联合,共同制定人才培养计划,确保培养出来的人才与数字经济的需要相适应。

(二)序化内容,构建动态重组的“ 三阶递进,双创贯通” 的专业课程体系

根据数字技能人才所具备的数字素养与技能,“ 三阶递进,双创贯穿” 的课程体系分为数字基础素养、专业数字素养和“ 人工智能 +" 职业素养三个阶段。在数字基础素养阶段,重点培养学生的数字基本技能和工具使用能力;在专业数字素养阶段,着重培养在专业领域内的数字技能和专业素养;在“ 人工智能 +" 职业素养阶段,将人工智能技术与职业素质培养相结合,培养学生的跨学科思维、团队协作和项目管理等职业素养。在整个课程体系中,贯穿创新创业理念,鼓励学生通过实践和创新来提升自己的数字技能和综合素养。

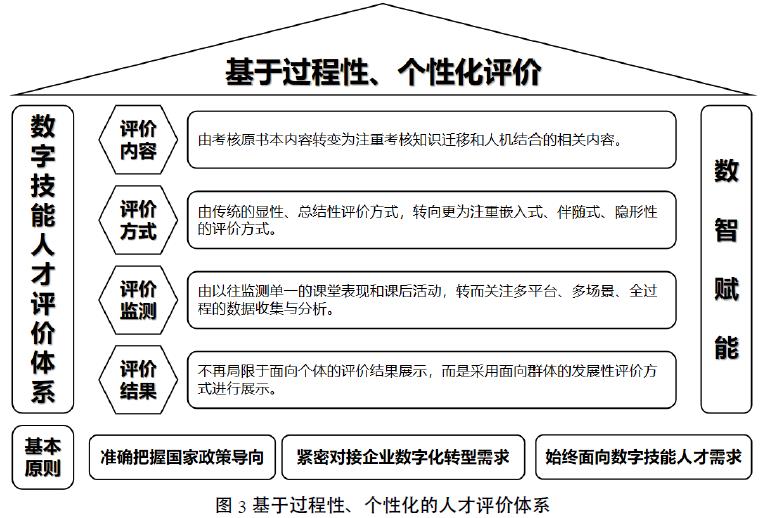

(三)数智赋能,构建基于过程性、个性化的人才评价体系

积极贯彻落实国家政策,与企业数字化转型需求紧密对接,通过数智手段,构建智能化人才评价体系,更好地实现“ 以评促教” “ 以评促学” 。评价体系注重考核知识迁移和人机结合的相关内容,采用嵌入式、伴随式、隐形性的测评方式,注重多平台、多场景、全过程的数据收集与分析,以面向群体的开发测评方式呈现结果。这种评价体系,可以更好地反映学生的学习过程和全面发展状况,为教师改进教学方式、学生提升学习效果提供强有力的支撑。

基于过程性、个性化评价评价餐 由考核原书本内容转变为注重考核知识迁移和人机结合的相关内容。数评价 由传统的显性、总结性评价方式,转向更为注重嵌入式、伴随式、隐形性方式 的评价方式。 智评价 由以往监测单一的课堂表现和课后活动,转而关注多平台、多场景、全过 赋监测 程的数据收集与分析。能评价 不再局限于面向个体的评价结果展示,而是采用面向群体的发展性评价方结果 式进行展示。基本 准确把握国家政策导向 紧密对接企业数字化转型需求 始终面向数字技能人才需求原则

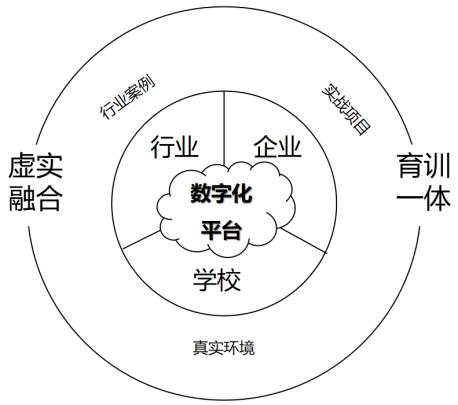

(四)三方联动,打造虚实融合、育训一体的数字化平台

利用数字技术,行业、企业、学校共建虚实融合、育训一体的数字化平台。平台整合各方优质资源,集教育、培训于一体,形成一个线上线下相互补充、相互促进的育人闭环。突破传统的教学壁垒,借助虚拟现实、增强现实、数字孪生技术等科技手段,让学生在身临其境的虚拟环境中感受真实的工作场景,实现理论学习和实际操作的无缝对接。同时,平台还汇聚了丰富的行业案例和实战项目,为学生提供真实的实践环境,培养学生的实际操作能力和解决实际问题的能力。

五、结语

通过“ 数字+专业” 人才培养模式的实施,学生数字技能和专业素养得到了显著提升,就业竞争力明显增强。然而,在实施过程中也发现了一些问题,如部分教师对数字技术的掌握程度有待提高,企业参与人才培养的积极性还需进一步激发等。未来,高职院校应进一步加强师资队伍建设,提高教师的数字素养和教学能力;加强与企业的深度合作,完善产教融合机制,不断优化人才培养模式,为数字中国战略的实施提供坚实的高素质数字技能人才支撑。

参考文献

[1]贺羽,新工科背景下的食品工程原理教学模式改革及评价体系构[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019(08):134-138.

[2]王仲杰等.基于产教融合的新能源材料课程教学改革策略研究[J].造纸装备及材料,2024(11):227-229.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)