亚低温联合去骨瓣减压术对重度颅脑损伤患者预后情况分析

徐福海 王琴

中国人民解放军联勤保障部队第九九一医院重症医学科 湖北襄阳 441000

重度颅脑损伤是重症医学科常见损伤类型,通常由外力作用引起,病情十分凶险,需要紧急救治[1]。快速降低和控制颅内压是此类患者救治的主要原则,现有治疗方案中,去骨瓣减压术的应用比较广泛,其在降低颅内压方面有良好效果,但对于患者远期神经功能的改善作用并不十分明显。近年来的研究发现,亚低温治疗技术在重度颅脑损伤治疗中的应用效果显著,对于患者远期预后的改善有利。本研究则探讨将这两种治疗方法相结合用于重度颅脑损伤治疗中的效果及对患者预后的影响,详细如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院重症医学科 2024 年 2 月-2025 年 2 月收治的重度颅脑损伤患者,共计 34 例被纳入研究。依据治疗方案的不同将这些患者划分至两组,命名对照组、研究组,各有患者 17 例。对照组中,有男 10 例,女 7 例;年龄 26-68 岁,平均( 42.44±2.34 )岁。研究组中,有男 9 例,女 8 例;年龄 28-69 岁,平均( 42.52±2.33 )岁。经分析,组间上述资料差异均不显著( ⋅P>0.05) ),有可比性。

1.2 方法

对照组:治疗方法为去骨瓣减压术。具体操作步骤:选择患者颧弓上耳屏前 1cm 的位置作弧形切口,向顶骨中线延伸,并与中线保持 2-3cm 的平行距离向前延伸,直到前额发际线内。执行头皮分离操作,使颅骨暴露,将颞骨咬除,直到中颅底,之后将蝶骨嵴咬除,去除额颞顶区的游离骨瓣,开窗位置需要结合术前影像显示的颅内血肿情况进行个体化调整。之后彻底清除血肿及坏死脑组织,针对中线部较大血肿或活动性出血,可切开硬脑膜,并扩大修补范围,对硬脑膜进行减张缝合。术毕常规放置引流管,同时实施常规镇痛、营养神经、止血、抗感染等治疗。

研究组:治疗方法为亚低温联合去骨瓣减压术。去骨瓣减压术和对照组相同。术前 12h 予以患者盐酸氯丙嗪注射液、盐酸异丙嗪注射液、 0.9% 氯化钠注射液静脉泵注,进行为期 5d 左右的亚低温治疗,将患者肛温精准控制在 33∘C.34∘C 范围内。待患者颅内压下降至正常水平并维持 24h 后,行自然复温处理,按照每 4h 复温 1℃的速度,直到复温至 35.0∘C-36.0∘C 。

1.3 观察指标

(1)治疗前及治疗第 1d、第 5d 的颅内压。(2)预后情况。随访了解,时间为 2 个月,预后情况分持续植物状态、严重残疾、中等残疾及恢复良好四种,中等残疾及恢复良好纳入预后良好范畴,计算预后良好率。(3)并发症发生情况。统计随访期间患者出现的并发症,计算总体发生率。

1.4 统计学分析

使用 SPSS 26.0 统计分析数据,计量数据、计数数据分别以  %表示,行 t 检验、 x2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

%表示,行 t 检验、 x2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

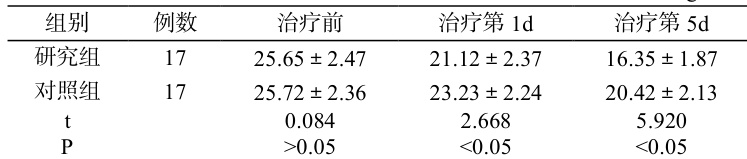

2.1 两组治疗前及治疗第 1d、第 5d 的颅内压比较

两组治疗前的颅内压差异不明显( P>0.05 );治疗第 1d、第 5d,颅内压均有下降,研究组均下降更明显,数值均较对照组低( P<0.05 )。见表 1。

表 1 两组治疗前及治疗第 1d、第 5d 的颅内压比较(  , mmHg )

, mmHg )

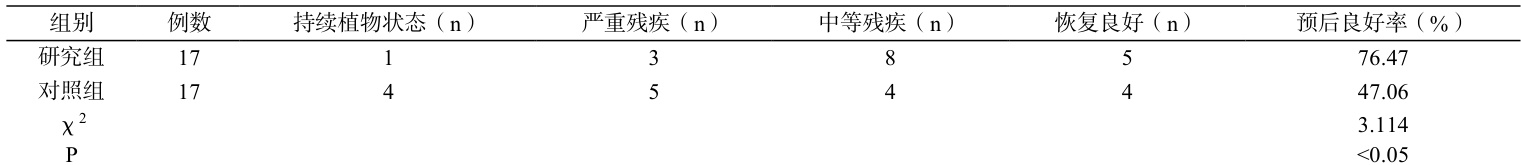

2.2 两组预后情况比较

经统计计算,研究组预后良好率高于对照组( P<0.05 )。见表 2。

表 2 两组预后情况比较

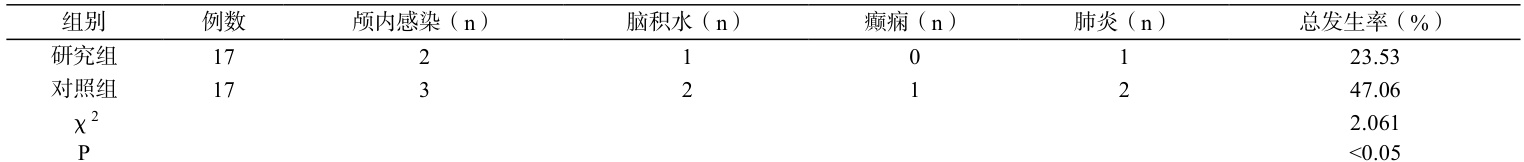

经统计计算,研究组并发症总体发生率低于对照组( P<0.05 )。见表 3。

3 讨论

在重度颅脑损伤治疗中,去骨瓣减压术作为常用手段,虽然对于侧支血管血液供应的恢复有利,能够使脑部病变程度减轻,但其对远期神经功能的改善效果不佳[2]。本次研究发现,联合亚低温治疗能够达到更有效地降低颅内压、改善患者预后、降低并发症发生风险的作用。亚低温治疗通过精准的温度调控,可使得脑细胞耗氧量显著降低,同时对于乳酸的清除有利,有效纠正脑组织酸中毒状态。此外,其能抑制金属蛋白酶的过度表达,使得血脑屏障受损程度减轻,这些机制共同构成了对受损脑组织的保护网络。

综上所述,亚低温联合去骨瓣减压术对重度颅脑损伤患者治疗效果显著,并可有效改善其预后,临床可对这一联合治疗方案广泛应用及推广。

参考文献:

[1]李思原.大骨瓣减压术联合亚低温治疗对重型颅脑损伤患者神经功能及并发症的影响[J].现代消化及介入诊疗,2022(S01):0548-0549.

[2]邱杰,丁春龙,王辉军.去骨瓣减压术联合亚低温治疗对颅脑外伤患者神经功能及体液相关因子的影响[J].中外医疗,2023,42(25):76-79.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)