浮力计算题的思维路径与实践策略

谢子欣 王志平指导老师

安溪县城厢中学25 届初三(3) 福建省 泉州市 362400

一、引言:浮力——水中的“托举”之谜

浮力现象在生活中无处不在,从船舶航行到热气球升空。对九年级学生而言,理解并计算浮力是掌握流体静力学的重要基石,也是中考物理的常考点。然而,面对题目中物体“浸没”、“漂浮”、“悬浮”、“下沉”等不同状态,以及密度、体积、重力、拉力等多因素的相互关联,学生常感困惑。本文将聚焦解题思路,引导学生拨开迷雾,掌握核心方法。

二、浮力计算的核心理论基础

1. 阿基米德原理 ( 核心武器):

内容:浸在液体(或气体)中的物体受到竖直向上的浮力,浮力的大小等于它排开液体(或气体)所受的重力。

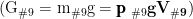

公式:

只与

只与  (液体密度)和

(液体密度)和  (物体排开液体的体积)有关,与物体自身密度、形状、浸入深度(只要完全浸没)无关。

(物体排开液体的体积)有关,与物体自身密度、形状、浸入深度(只要完全浸没)无关。

ΔVfl 是解题的核心变量。当物体浸没时,  ;当物体部分浸入(如漂浮、悬浮)时,V 排 < V 物。

;当物体部分浸入(如漂浮、悬浮)时,V 排 < V 物。

2. 物体的浮沉条件 ( 状态判断依据):

上浮/ 漂浮:  ( 最终静止漂浮时 Fff=Gff )

( 最终静止漂浮时 Fff=Gff )

悬浮:  ( 物体可以静止在液体中任意深度)

( 物体可以静止在液体中任意深度)

下沉 / 沉底: Fg ,此时 FF+FF=GH, \`)

,此时 FF+FF=GH, \`)

关键联系: 浮沉条件将浮力 (F♯♯) ) 与物体重力  0紧密联系起来,是解题的另一重要桥梁。

0紧密联系起来,是解题的另一重要桥梁。

三、浮力计算题的解题思路与步骤(核心框架)

面对一道浮力计算题,遵循以下清晰的思维路径至关重要:

1. 审题明意,提取关键信息:

仔细阅读题目,明确研究对象(哪个物体?)。

标注已知量和待求量(  ,

,  , V{ξ} , ΔV#I|⋅ ,

, V{ξ} , ΔV#I|⋅ ,  , G## , 拉力 FPM ,压力

, G## , 拉力 FPM ,压力  , 浸入深度比例等)。

, 浸入深度比例等)。

特别关注物体在液体中的状态:是完全浸没( ΔVfl=Vfl )?还是漂浮/ 悬浮( Fff=Gff , V#k , 且有 F‡ )?这是解题的突破口。

, 且有 F‡ )?这是解题的突破口。

2. 状态分析,确定V 排与受力关系:

根据题目描述或隐含条件,明确物体所处状态(浸没、漂浮、悬浮、沉底)。

确定 V 排:

若浸没: ΔV#|=V# ( 题目通常直接或间接给出 ΔV‡‡ 或可求  )。

)。

若漂浮或悬浮:  ( 核心关系), 且

( 核心关系), 且  ( 可能需要利用此关系求比值)。

( 可能需要利用此关系求比值)。

画受力示意图(极其重要)在物体上画出所有受到的力(重力 G## ,浮力  ,可能的拉力 FM 或支持力 F‡ )。箭头方向、作用点要清晰。

,可能的拉力 FM 或支持力 F‡ )。箭头方向、作用点要清晰。

3. 选择原理,构建方程:

核心方程:阿基米德原理  ) 是基础。

) 是基础。

关联方程

重力:

浮沉条件:根据状态选择 ∴FF=GH \` 用于漂浮/ 悬浮;  G## 用于沉底;若有拉力则 Fi+Fℏ=Gℏ 等)。

G## 用于沉底;若有拉力则 Fi+Fℏ=Gℏ 等)。

力的平衡:物体静止时,所有力平衡(合力为零)。

将步骤1 提取的已知量代入选择的公式中。

目标导向:根据待求量,联立相关方程。常需要将 FP 的两种表

达式 (  和 通过平衡关系得到的表达式) 联立起来。

和 通过平衡关系得到的表达式) 联立起来。

4. 求解计算,规范作答:

进行代数运算,求解未知量。

注意单位统一:密度 (kg/m3) 、体积 (m3) 、力 (N) 、g 取值 (9.8N/kg 或 10N/kg 依题目要求)。

写出必要的计算过程,给出最终答案(带单位)。

四、典型例题剖析(思路示范)

例题 1:一个实心金属块在空气中用弹簧测力计称量,读数为 3.8N 。将该金属块完全浸没在水中时,弹簧测力计读数为 3.0N⨀ 。求: (g 取 10N/kg)

(1) 金属块受到的浮力?

(2) 金属块的体积?

(3) 金属块的密度?

解题思路:

审题:研究对象是金属块。已知:空气中重力 GHM=3.8N , 浸没水中时测力计读数 F=3.0N( ( 此读数等于弹簧测力计对物体的拉力 ⋅Ff⋅ )。状态:完全浸没 (V 排 = V 物)。待求:F 浮,V 物,ρ 物。

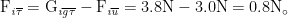

状态分析与受力:

浸没在水中。

受力示意图: 金属块受三个力:竖直向下的重力 GP/3=3.8N , 竖直向上的浮力  ( 待求), 竖直向上的拉力 Fℏℓ=F=3.0N 。

( 待求), 竖直向上的拉力 Fℏℓ=F=3.0N 。

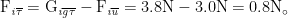

平衡关系:物体静止,合力为零: Fi+Ffif=G45]∘ 。

3. 选择原理,构建方程:

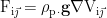

(1) 求 FP : 直接由平衡关系:  。(2) 求 V{{ξ}} ( 因浸没, ΔV#♯♯=V#♯♯ ):

。(2) 求 V{{ξ}} ( 因浸没, ΔV#♯♯=V#♯♯ ):

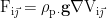

阿基米德原理:

代入: 0.8N=1.0×103kg/m3*10N/kg*V 物

解得:  。(3) 求 $\textbf { \rho } _ { \ast \mathbf { } }$ :

。(3) 求 $\textbf { \rho } _ { \ast \mathbf { } }$ :

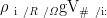

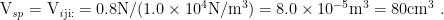

重力公式: $\mathrm { G _ { \# \mathcal { Y } } = \textbf { \rho } _ { \Psi } * \textbf { g } ^ { * } V _ { \# \mathcal { Y } } }$

代入: 3.8N=p∗p10N/kg×8.0×10-5m3

解得:  。

。

五、结论:思路清晰,水到渠成

解决浮力计算题,关键在于建立清晰的思维框架:

1. 紧扣状态:准确判断物体状态(浸没、漂浮、悬浮、沉底),是解题的起点和核心。

2. 抓住两原理:阿基米德原理  是计算的基石;浮沉条件 (FiΠ1∘ 与 G##I 的关系) 是联系状态与力的桥梁。

是计算的基石;浮沉条件 (FiΠ1∘ 与 G##I 的关系) 是联系状态与力的桥梁。

3. 善用受力图:直观呈现所有力,确保根据平衡条件正确列出方程。

4. 明辨 ΔV## :时刻区分 ΔV#E 与 ΔV⟨ψ⟩ ,这是正确应用阿基米德原理的前提。

5. 规范细心:注意单位统一,逐步演算。

通过系统理解原理、严格遵循解题步骤、勤加练习并反思易错点,九年级学生必能有效突破浮力计算难关,提升物理思维能力和解题信心。解题如舟行水上,思路清晰,自然乘风破浪。

参考文献

1. 人民教育出版社. 义务教育教科书《物理(九年级全一册)》.

2. 初中物理课程标准.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)