基于青菜头表皮制备生物质硬碳及其钠离子电池应用研究

李俊怡 赵鑫宇 马湘雨

重庆工贸职业技术学院 重庆涪陵 408000

引言

以农业废弃物茎瘤芥表皮加工副产物为前驱体,通过高温碳化-活化工艺制备生物质衍生多孔硬碳基体(BC),并采用水热辅助原位生长策略,构建了MoS₂纳米片/硬碳异质结构复合体系,该复合材料应用于钠离子电池负极结构中。与锂离子电池相比,具体优势体现在成本与技术双重维度。成本方面,以磷酸铁锂(LFP)电池为参照,其比能量 180Wh/kg 时单位能量成本 0.80 元/Wh,而钠离子电池(NFP)在 120Wh/kg 比能量下成本降至0.50 元/Wh,理论降幅达 30‰ 技术优势突出:钠的地壳丰度( 2.74% )是锂的 420 倍,资源分布均衡; ΔNa∗ 脱溶剂化能( 0.5eV )低于 Li* (  ),倍率性能提升 30% 以上。这些特性使钠离子电池在储能领域具备显著战略价值。

),倍率性能提升 30% 以上。这些特性使钠离子电池在储能领域具备显著战略价值。

1.青菜头表皮制备生物质硬碳

1.1 核心制备工艺

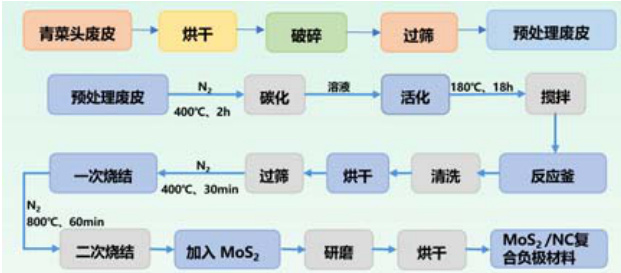

本研究所采用的 MoS2/Ω /氮掺杂多孔碳( MoS2/NC )复合负极材料核心制备工艺如下:首先以涪陵青菜头加工废皮为生物质前驱体,经去离子水清洗后置于80∘C 恒温干燥箱中干燥48 小时至恒重,粉碎过 355μm 标准筛得到生物质粉末。将粉末置于管式炉中,在 5L/min 氮气流量保护下以 5∘C/min 升温速率进行预碳化处理, 400∘C 恒温保持2 小时后自然冷却至室温。取 10g 预碳化产物与 600mL 2mol/L KOH溶液按1:60固液比混合,转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,180∘mathsfC 水热反应 18 小时,反应产物经离心分离后用去离子水反复洗涤至滤液pH=7 。将活化后的材料置于管式炉,在氮气气氛下进行两段式碳化:首先 400℃恒温处理30 分钟以去除残留有机物,随后以 5∘C/min 升温至 800∘C 保温 60 分钟完成碳基体石墨化。最后将碳化产物与二硫化钼(MoS₂)粉末按质量比 9:1混合,经球磨均匀后涂布于铜箔集流体,  真空干燥4 小时即得目标复合材料。该工艺通过生物质资源化利用与分级碳化策略,实现了农业废弃物向高性能电池材料的转化。

真空干燥4 小时即得目标复合材料。该工艺通过生物质资源化利用与分级碳化策略,实现了农业废弃物向高性能电池材料的转化。

图1 核心制备工艺示意图

1.2 梯度碳化

本研究创新性以涪陵特色茎瘤芥加工废皮为生物质前驱体,提出两段式梯度碳化新技术。(1)低温预碳化阶段( 400∘C/30min , N2 气氛):基于茎瘤芥废皮中天然存在的纤维素、半纤维素及果胶等多糖组分,通过程序控温实现单糖、低聚糖等易挥发性组分的选择性热解(杂质去除率 35%40% ),同步完成多糖骨架的重构与初步石墨化,为后续造孔提供稳定前驱体。(2)高温深度碳化阶段( 800∘C/60min , N2 气氛):通过升温触发多糖骨架的深度碳化与芳构化反应,促使微孔( <2nm )与介孔( 2-50nm )连通融合,最终构建出三维分级多孔结构(BET 比表面积 280-320m2 ·g-1 ,总孔容 0.36-0.45cm3⋅g-1 )。该多级孔隙网络可显著提升钠离子传输效率,为电解液渗透提供快速通道。

1.3 精准调控硬碳基复合配比

针对二硫化钼( MoS2 )在钠离子电池负极应用中存在的关键问题与技术瓶颈,本研究进行了系统性分析并提出创新解决方案。MoS₂作为转换型负极材料,其核心缺陷体现在三个维度:(1)充放电过程中钠离子嵌入/脱出引发层状结构体积变化率超过 300% ,导致活性物质粉碎与电接触失效;(2)钠离子扩散动力学迟滞(扩散系数  s-1 ),制约倍率性能;(3)水热合成过程中易生成 MoS3 等中间相,影响产物纯度与电化学活性。

s-1 ),制约倍率性能;(3)水热合成过程中易生成 MoS3 等中间相,影响产物纯度与电化学活性。

为突破上述瓶颈,当前研究聚焦四大策略并取得显著进展:(1)碳基复合增强:通过构建 MoS2, /碳三维导电网络,既可缓冲体积膨胀。采用水热法制备的超薄 MoS2–C 纳米片层叠微球,在2 A·g-1 下经1000 次循环保持 298.5mAh ·g-1 ,显著提升电子传导效率;(2)层间距调控:通过插层或剥离工艺将 MoS₂层间距从 0.62nm 扩展至 1.0nm 以上,缩短钠离子扩散路径;(3)异质结构设计:构建 MoS2 异质结构,利用界面内建电场加速电荷转移,实现10 A·g-1 下1200 次循环容量保持 323.4mAh ·g-1 ;(4)纳米结构工程:通过控制合成尺寸暴露更多活性边缘位点,提升钠存储活性。

图2 精准调控示意图

2.钠离子电池应用研究

2.1 钠电池发展历程

钠离子电池研究可追溯至1979 年“ 摇椅式电池” 概念的提出,1981 年法国科学家首次报道 NaxCoO2 层状正极材料,标志着钠离子电池进入材料探索阶段。2000 年加拿大团队发现硬碳的储钠特性,为负极材料突破奠定基础;2011 年英国 Faradion 公司成立,成为全球首家钠离子电池产业化实体。中国科研力量在2010 年后加速崛起:2014 年发现层状铜基正极材料,2015 年开发低成本煤基负极技术,2017 年中科海钠成立推动层状氧化物体系商业化,2021 年宁德时代发布第一代钠离子电池(能量密度 160Wh/kg , -20∘C 低温保持 90% 容量),标志着该技术进入规模化应用新阶段。尽管产业化进程持续加速,但材料体系优化、制造工艺突破及标准体系建立仍需长期攻关,方能实现从实验室到终端市场的全面渗透。

2.2 钠电池应用场景

在全球能源转型与“ 双碳” 战略驱动下,清洁能源替代化石能源已成为不可逆转的趋势。然而,风能、太阳能等可再生能源固有的间歇性与地域限制性,催生了对于高性能储能技术的迫切需求。全球锂资源储量仅约1300 万吨(2014 年USGS 数据),按当前消耗速率仅能维持28 年供给。预计2025 年储能电池市场将保持 60%-70% 复合增长率,特别是在新能源汽车领域,尽管面临供应链波动,2022 年全球销量仍突破1065 万辆,2023 年预计达1450 万辆。锂资源短缺与价格攀升(碳酸锂价格三年涨幅超 60% )已成为制约产业发展的关键瓶颈。在此背景下,钠离子电池凭借与锂相似的物理化学性质( Na*/Li* 半径比 0.55)、地壳丰度优势( ΔNa 元素占比 2.74% vs Li 的 0.0065% )及资源分布均匀性,通过硬碳/合金类负极与层状氧化物/聚阴离子型正极体系创新,展现出替代锂离子电池的巨大潜力,为构建可持续能源体系提供了革命性技术路径。

3.结论与展望

本研究以涪陵青菜头加工废皮为生物质前驱体,创新开发两段式梯度碳化技术,结合MoS₂复合策略,制备出高性能钠离子电池负极材料,通过低温预碳化去除杂质、高温深度碳化构建分级多孔结构,有效缓解MoS₂体积膨胀并提升离子传输效率。在锂资源短缺背景下,凭借钠资源丰富、成本低等优势,钠离子电池成为清洁能源储能领域的重要替代方案,但材料优化与工艺突破仍需持续攻关。

参考文献

[1]李旭升. 钠离子电池硬碳负极材料的制备及储钠性能研究[D]. 中国矿业大学:2021.

[2] 王刘彬, 赵东东, 李俊礼, 王红强, 张宁. 钠离子电池合金化负极材料研究及应用进展[J]. 中国科学:化学,2021,51(09):1124-1136.

[3]夏广辉, 王 丁, 李雪豹, 董 鹏, 张英杰, 王皓逸. 钠离子电池金属硫化物负极材料的研究进展[J].材料导报,2021,35(13):13041-13051.

[4]Tan, M.; Han, S.; Li, Z.; Cui, H.; Lei, D.; Wang, C. Compact Sn/C composite realizes long-life sodium-ion batteries[J]. Nano Research, 2022, 16:3804-3813.

[5] 张丽君, 时志强. 钠离子电池硬炭负极材料的研究进展[J]. 山东化工,2021,50(19): 85-88.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)