“ 双师协同” 模式下的AI 赋能,初中信息科技教学的人机协同机制与实践

徐文静

苏州市吴江区盛泽第二中学

一、引言

数字技术赋能背景下,多种数字技术设备、资源和材料可辅助信息科技课堂实现教学创新。因此,教师可尝试以动画视频带动学生理解抽象概念,以多媒体演示工具创设生动情境,以在线调查、讨论工具等了解学生对于知识点的看法,以便于打造高质量、高效率的教学课堂,以此进一步明确初中信息科技教学实践方向[1]。

二、人机协同机制

(一)教师与AI 的角色定位与分工

在“ 双师协同” 模式下,教师与人工智能在初中信息科技教学中形成了各有侧重又紧密衔接的角色分工机制。其中,AI 在大规模数据处理、资源生成和即时反馈方面展现高效与精准,能够在教学进程中提供连续而稳定的技术支持,教师则承担目标确立、课程设计与价值引领的主导角色,确保教学过程不仅符合学科标准,也契合学生的认知发展规律。

(二)协同运行中的数据支持与智能反馈机制

人机协同机制的重要基础是数据支持与智能反馈体系的建立,AI 可以对学生学习过程进行实时监测,收集多维度的学习数据,并在模型分析的基础上生成结构化反馈,为课堂调控与后续学习提供科学依据,而教师在这一机制中扮演反馈解释者与调控者的角色,将AI 提供的数据转化为课堂决策与教学引导,进而避免教学过程的盲目性。

(三)人机互补促进学生计算思维与创新能力

人机互补机制在“ 双师协同” 模式中体现出对学生核心素养培养的深远作用,其中AI 在处理复杂问题、提供多样化资源和生成多路径解答方面展现出技术优势,而教师则利用这些成果进行认知引导和思维拓展,帮助学生在学习过程中形成抽象化、建模化和算法化的思维方式。

三、教学实践路径

(一)课前:AI 生成资源与教师优化设计的协同

在七年级《互联网与信息安全》的课前准备中,AI 能够根据教材核心知识点生成分层任务资源。例如,针对“ 互联网基本功能与安全风险” 主题,AI 会生成三类练习:第一类为入门辨析,如“ 请判断以下截图中哪一条是网络钓鱼信息” ;第二类为中阶任务,如“ 请对一封邮件的标题、链接和发件人进行分析,判断其安全风险” 。

教师在接收任务后会结合学生学情进行筛选与调整。对于基础较弱的学生,教师会选择简单直观的辨析题,并在AI 平台中添加提示,如“ 点击域名后缀,判断是否为正规网址” ;对于学有余力的学生,则推送更复杂的情境题目,并要求他们结合现实案例进行解释。

学生在课前通过AI 平台完成任务,系统会自动记录答题正确率、错误类型和完成时间,并生成学习报告。教师在课前浏览这些数据后,能迅速掌握学生对知识点的理解薄弱环节,例如发现大多数学生在识别邮件附件风险时存在遗漏,便可在课堂教学中安排针对性的补充。

在八年级《物联网应用》的课前准备中,AI 的功能则更多体现在实验仿真和任务预演。例如,教师选取“ 环境监测与控制” 单元内容,AI 平台会自动生成实验脚本,如“ 模拟温湿度采集并绘制折线图” “ 设置阈值实现报警逻辑” 等。教师在审查后会根据不同层次学生的接受能力进行分配:基础学生仅需运行已有脚本并观察结果,中等学生则尝试修改变量或条件,高阶学生则需在脚本基础上扩展新功能,如“ 在湿度超过阈值时自动开启风扇” 。

(二)课堂:AI 反馈驱动与教师引导互动的融合

在课堂教学环节,AI 不仅提供实时诊断与反馈,还能对全班学习数据进行聚合分析,为教师的引导与互动提供支撑。以七年级“ 网络安全案例分析” 课堂为例,教师布置任务“ 分析一封邮件是否存在安全风险” 。学生在 AI 平台上输入分析结果,AI 系统会根据关键词匹配和逻辑判断,自动提示学生是否遗漏了关键点,如“ 未检查发件人域名” “ 未分析附件安全性” 。对于回答完整的学生,系统生成“ 高阶思考” 提示,如“ 如果该邮件伪装成校方通知,你该如何进一步验证” 。

在八年级“ 物联网控制实验” 课堂中,教师安排任务“ 设计一个温湿度自动控制系统” 。学生在 AI 仿真平台输入代码,AI 在运行前会自动检查语法错误,在运行中监测逻辑漏洞,如提示“ 循环条件错误” “ 阈值未定义” 。学生根据提示修改后再次运行,系统会显示完整的流程图和执行结果。教师利用这些结果进行课堂引导,例如展示两名学生的不同设计方案:一名学生设置了“ 温度 >30∘C 则开启风扇” ,另一名则增加了“ 湿度 <40% 时同时关闭加湿器” 的逻辑。教师组织讨论,引导学生比较其合理性和适用场景,从而拓展思维。

(三)课后:AI 延伸学习与教师研究指导的结合

课后环节强调人机互补在能力培养中的作用。AI 负责提供延伸任务与分层支持,教师则通过研究性指导推动学生在探究与创造中提升。在七年级互联网安全拓展中,AI 根据课堂学习数据推送差异化任务:对掌握较好的学生推荐“ 撰写一份模拟的校园网络安全倡议书” ,并提供案例文本与风险数据;对进度一般的学生推送“ 辨析三则虚假新闻” ,帮助其强化判断;对学习较慢的学生推送“ 识别钓鱼短信” 的基础练习,降低难度保证完成。

在八年级物联网延伸项目中,AI 推送分层任务:进阶学生需设计“ 智能垃圾桶” 系统,模拟垃圾分类并通过AI 平台生成数据可视化图表;中等学生布置“ 家庭节能用电监测” 项目,重点练习数据采集与阈值设置;基础学生则布置“ 温湿度报警器” 任务,只需实现简单报警逻辑。学生提交成果后,AI 会自动生成运行数据与可视化报告,教师在此基础上进行研究性指导,学生在课后延伸中体验了完整的物联网应用流程,从数据采集到逻辑设计再到成果展示,逐步培养了跨学科思维与创新能力[2]。这样的安排让人机互补机制从理论变为课后实践的具体操作环节,形成完整的学习闭环。具体路径如下:

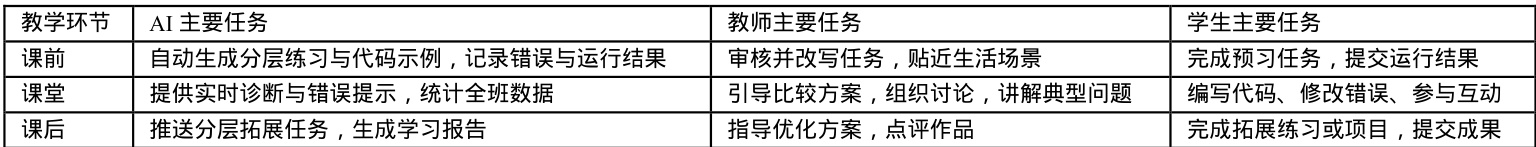

表1 初中信息科技教学中课前—课堂—课后人机协同任务安排

四、结语

本文围绕“ 双师协同” 模式下AI 赋能的初中信息科技教学展开研究,从人机协同机制的角色分工、数据支持与智能反馈到人机互补的能力培育进行了系统阐述,并结合《算法与程序设计》具体呈现了课前、课堂与课后的实践路径,展示了AI 与教师优势互补的教学价值。

参考文献

[1] 覃启宏. “ 双师课堂” 构建中学戏曲教学新样态[J]. 天津教育,2025,(10):65-67.

[2]李韵,韩继宁,李雨瞳. 人机双师协同写作反馈在汉语二语教学中的应用及其效果评估[J].语言教学与研究,2025,(02):25-37.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)