“智能制造+数字化”产教融合多元育人模式创新与实践

李亚兵 郭惠丽

漯河食品工程职业大学 河南 漯河 462300

国务院印发《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略。“智能制造”被定位为中国制造的主攻方向。实现人才培养与产业需求“同频共振”,是党和国家赋予职业教育的时代命题,学校装备制造类专业凝聚“多元新兴数字技术育人”理念,立足产教融合协同育人,建成智能制造产业学院“校企行数字化利益共同体”,使之成为专业对接产业的纽带;依托河南省示范性产教融合型职业院校建设项目,升级建设智能制造产教融合数字化融合体,突出提升附加值生态链即产业链、教育链和人才链,形成数字化“五融八共”教学模式,并融入“岗课赛证创境”六位一体数字化元素。但当前职业教育与产业发展的协同推进中,仍面临三重核心矛盾亟待破解。产教融合实体运行不畅,导致产业资源融入人才培养深度不够;学校教学与企业生产契合不够,导致教学与生产脱节;智能数字化领域人才紧缺,对智能化数字化人才培养尚存差距。本文具体阐述产教融合存在问题及解决方案。

1.产教融合多元育人模式存在问题

1.1产教融合实体运行不畅,导致产业资源融入人才培养深度不够

初期的产教融合只是注重表面形式,虽然成立了产业学院,签订了协议,但是产教融合实体运行机制并不完善,大部分由学校老师组成,只是挂了产教融合的牌子,和普通班区别不大,区别在于让企业提供一些设备,共同建设一些实训基地,但是企业提供的设备有些是淘汰下来的设备,技术相对落后,企业还提供一些实习岗位等浅层次的合作,学校和企业从中受益有限,得不到应有的利益。更别提融入多元育人模式了,怎么使育人理念、育人机制、育人多元、育人方式、育人内容融为一体,建立实体化运行机制,搭建多元共育智能制造产教数字化融合体,创新人才培养模式,值得我们探讨。

1.2学校教学与企业生产契合不够,导致教学与生产脱节

学校教学内容和企业的生产过程基本上脱节,学校的课程教材内容比较落后,主要以传统工艺、基本理论为主,比如《食品机械设备》这本教材,里面讲的设备大部分都是老旧设备,这些设备在现代化企业里很难看到。很难找不到和企业接轨的教材,这就需要开发产教融合讲述生产内容的教学教材。实践教学多以实验模拟操作、校内实训为主,与企业真实生产场景存在差异,学生难以接触到实际生产中的复杂问题与流程管理。使得毕业生进入企业后往往需要重新培训,增加了企业用人成本,也影响了人才培养质量的认可度。

1.3智能数字化领域人才紧缺,对智能化数字化人才培养尚存差距

随着产业数字化转型加快发展,智能制造、工业人工智能、数字服务等领域对复合型技术技能人才的需求激增,但大部分学校对数字化人才的培养行动比较迟缓。数字化双师型教师(金师)欠缺,不少教师缺乏企业数字化项目实战经验;现代数字化实训设备(金地)欠缺,难以满足工业机器人、AI、智能控制系统等前沿技术的教学需求;课程体系(金课、金教材)对数字化思维、跨学科整合能力的培养不足,导致培养出的人才难以适应智能生产、数据驱动决策等新型岗位要求,加剧了市场供需失衡。

2.产教融合多元育人模式存在问题解决方案

通过专业教学改革,将育人理念、育人机制、育人多元、育人方式、育人内容融为一体,构建产教“五育一体”育人模式。如图1所示。

2.1建立实体化运行机制,搭建多元共育智能制造产教数字化融合体,创新人才培养模式

以股份制合资模式,建产教数字化融合体。以智能制造产业学院为桥梁,学校设备入股与企业合作成立生产型公司,为智能制造设备改造提供制造基础;技术入股与风投资金共建项目开发中心,为智能制造提供技术支持;品牌入股与产业基金共建培训型公司,为智能制造设备改造提供人才支持;搭建双创平台和孵化器,提高智造人才创新能力。两类股份制公司和一个实体产业学院分别与虚实实训中心、企业服务中心(项目研发中心和技能考证鉴定)融合运行,明晰产教融合体人才培养功能定位。共建“五服务”开放体系,服务企业培训、服务企业设备升级改造、服务企业孵化、服务企业设备试转化和推广、服务企业培养卓越人才。

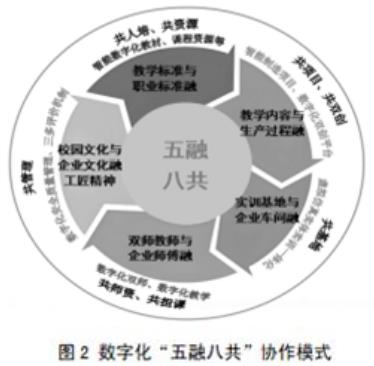

以数字化“五融八共”协作模式,促产业资源融入人才培养。如图2所示,构建了“五融八共”协作模式,以企业为主导地位,教学标准与职业标准相融合(共同制定智能数字化人才培养方案、共同开发智能化数字化资源库):共同开发了课程标准,共同建设专业课程和教学资源库,共同编写了融入行业标准的数字化教材。教学内容与生产过程融合(共同开发智能制造项目、共同开展双创教育项目):共建了企业服务中心、双创数字化平台等。实训基地与企业车间相融合(共建共享虚实一体化实习实训基地):共同建设10条生产线(河南食品加工中试基地),4个生产性实训基地、2个校内工厂车间、1个河南省示范性虚拟仿真实训基地等。双师教师与企业师傅相融合(共同建设数字化师资队伍、共同承担课程教学任务):校企建立“双向互动,互兼互聘,轮岗锻炼”的人才交流机制,实现数字化师资共享。校园文化与企业文化相融合(共建安全质量管理机制):智能制造学院根据企业人才培养需求开展相应活动,融入企业文化、培养工匠精神、进行精细管理,从而实现与教育相关的企业化过程管理。

2.2对接真实生产,开发“三岗五能”课程体系,解决教学与生产脱节问题

形成了“三岗五能”智能制造专业群课程体系。专业对接企业生产分析岗位,设置初始岗位、目标岗位和发展岗位,培养具有扎实的文化基础知识和专业知识、具备工匠精神的“擅应用、会装调、精维护、能改造、会管理”“三岗五能”的数字化智能制造人才。依据职业发展规律,制定系列培养标准,构建专业群“三岗五能”模块化课程体系,开发系列数字化教材,系统化产教深度协同育人。

重构课程教学内容。按照“五个对接、五个阶段(项目甄选、项目分解、项目组织、项目实施、成果评价)、五个实施(方案确立、技术准备、制造、中试、总结)”“三五”流程和规范,实施企业生产任务的教学流程和规范的改革,以“岗课赛证创境”一体的思路重构教学内容,开发《食品机械智能控制技术》等10门生产性教学的课程,重塑“即产即学”的课堂形态。

虚实衔接组织教学。搭建智能数字化虚拟工厂自动化综合实验平台,营造“理论教室+实训车间+虚拟工厂+生产车间”多元教学场景,实施“成果生成式”教学策略,通过虚实衔接、产训结合的教学组织,破解教学与生产时空跨度大的难题。

2.3“智能制造+数字化”促多元共育人才培养创新

2.3.1“多元”协同开发数字化智能制造专业群资源库

多元开发智能制造专业群数字化资源库,将新标准、新工艺、新技术、新设备等融入人才培养,支撑智能制造专业群“三岗五能”教学体系。构建数字化双师队伍--编写数字化新型教材--开发数字化专业课程--共建数字化实训基地--运行数字化考评机制,形成智能数字化融合体。

2.3.2“多元”协同促“三教+新兴数字技术”创新

①在线精品课程和教学资源库建设,提升数字化教学水平

构建数字化双师型师资,校企开发了省级在线精品课《食品机械智能控制技术》、《机械制造技术》、《食品机械制图与计算机绘图》和《食品智能加工技术》;省级教学资源库《食品智能加工技术专业》和《食品检验检测技术专业》。

②建设数字化教材

中国轻工业“十四五”规划教材及数字化项目立项教材《食品机械智能控制技术及应用》,教材配套微课、动画、仿真100多个。

2.3.3实训基地+新兴数字技术建设虚拟仿真平台

建设Factory I/O数字化3D工业系统虚拟工厂、食品工厂设计3D虚拟仿真实验室,生产设备3D虚拟现实仿真实验室等,讲述了加工工艺过程和智能控制设备的操作控制等,延伸学生实训场景,紧跟前沿。还有工业机器人的虚拟仿真、电工技能与实训仿真教学系统、PLC液压气压控制仿真等实训室。

3.总结

创新了“智能制造+数字化”产教深度融合的人才培养模式:创设了数字化“五融八共”多元协作模式,促进产业资源融入人才培养;构建了“三岗五能”融入真实生产的课程体系:专业对接企业生产分析岗位,设置“三岗”(初始岗位、目标岗位和发展岗位),对接真实生产,重构课程教学内容,培育“五能”(擅应用、会装调、精维护、能改造、会管理)的数字化智能制造人才;搭建多元共育联合体,拓展实践教学环境:打造“职业标准--专业标准--教学标准”多元接续、周期更迭的标准开发体系。通过实践证明:人才培养质量显著提升、师资队伍迅速成长和助推企业经济转型发展。

参考文献

[1]李亚兵, 葛水河,郭惠丽."虚拟仿真在食品机械智能控制课程教学中的应用探索." 中国科技经济新闻数据库 教育 12(2024):043-046.

[2]高鸿,赵昕.创新引领:职业教育产教融合实践探索的特色亮点、政策趋势与发展路向——2022年职业教育国家级教学成果奖“产教融合”主题获奖成果分析[J].中国职业技术教育,2023,(25):51-58.

[3]李亚兵, 张少杰.智能制造+新兴数字技术的多元共育人才培养研究与实践 ——以智能控制技术专业为例 [J].才智,2023,(3):125-128.

[4]曹加文,罗纯,邓彦敏.产教融合背景下多元协同共育创新创业人才模式的探索与实践[J].创新创业理论研究与实践,2024,7(18):182-194.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)