基于积极心理学的高中有机化学教学的探索

郁东飞

江苏省启东中学 江苏省南通市启东市 226200

1.引言

高中有机化学作为衔接基础化学与大学专业教育的关键模块,因涉及复杂分子结构、抽象反应机理及空间想象能力要求,长期被学生视为“最难啃的硬骨头”。调查显示, 72% 的高二学生在有机化学学习中存在焦虑情绪, 45% 的学生因无法理解电子效应等概念产生习得性无助(王磊,2021)。传统教学过度依赖知识灌输与题海战术,忽视学生的情感体验与心理需求,导致“学得痛苦、教得低效”的恶性循环。

积极心理学主张关注个体的优势潜能与积极体验,其核心理论 PERMA模型(Seligman,2011)包含积极情绪(Positive Emotion)、投入(Engagement)、人际关系(Relationships)、意义感(Meaning)、成就感(Accomplishment)五大要素,为破解化学教学困境提供了新视角。本研究尝试构建积极心理学导向的有机化学教学模式,探索情感与认知协同发展的有效路径。

2.积极心理学与有机化学教学的耦合逻辑

2.1 理论契合点

- 情绪调节:有机化学的微观特性易引发认知超载,积极情绪能拓展学生的注意范围(Fredrickson,2001),助力突破“结构式恐惧”。

- 心流体验:官能团转化规律的递进性符合“技能挑战平衡”原则,通过分层任务设计可诱发深度学习状态(Csikszentmihalyi,1990)。

- 意义建构:从青蒿素合成到可降解塑料研发,学科前沿案例天然承载着科学精神与社会责任教育价值。

2.2 教学重构原则

(1)情感先行:将分子对称美、实验现象奇观作为情绪触发点;

(2)小步快进:将大概念拆解为可完成的微目标;

(3) 优势赋能:根据多元智能理论定制学习路径;

(4)意义升华:建立知识学习与生命成长的深层联结。

3.教学实践框架与策略

3.1 PERMA 模型导向的教学设计

(1)积极情绪(Positive Emotion)

- 感官沉浸法:在“手性分子”教学中,组织学生:

- 观察 3D 打印的乳酸分子模型;

- 嗅闻左旋薄荷酮与右旋香芹酮的气味差异;

- 触摸不同旋光性晶体的对称形态。

- 幽默隐喻法:用“碳原子的交友法则”类比共价键形成,将杂化轨道比喻为“变形金刚”。

(2)心流投入(Engagement)

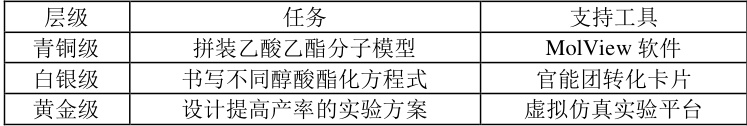

- 任务梯度设计:以“酯化反应”教学为例:

(3)人际联结(Relationships)

- 化学圆桌会:每周举行 15 分钟主题讨论,如“塑化剂风波中的科学伦理”;

- 学习伙伴制:强弱搭配完成“从乙烯到 PVC 的转化路径”思维导图。

(4)意义感知(Meaning)

- 前沿链接:在“苯酚”教学中:

1.播放酚醛树脂发明史纪录片;

2.实验探究苯酚的显色反应与消毒原理;

3.辩论“含酚废水处理的科技与伦理”。

(5)成就体验(Accomplishment)

- 成长档案袋:收集学生的分子模型照片、实验报告、错题反思录;

- 勋章激励系统:完成“烃衍生物转化树”可获“有机合成师”电子勋章。

4.实践案例:乙醇性质探究课

4.1 教学设计

目标:理解羟基的反应活性,体验科学探究的愉悦感。

流程:

1.情境点燃(5 分钟):

- 展示医用酒精与白酒标签,提问:“ 75% 浓度为何杀菌效果最佳?”- 实验演示:点燃乙醇产生蓝色火焰,对比不同浓度乙醇燃烧差异。

2.探究进阶(25 分钟):

任务 1(基础):对比水、乙醇与钠反应速率,填写现象记录表

- 任务 2(进阶):设计乙醇催化氧化生成乙醛的实验装置

- 任务 3(挑战):解析燃料电池中乙醇氧化机理。

3.意义延伸(10 分钟):

- 观看《酒精与人类文明》微课,讨论乙醇在能源、医疗中的双重角色;

- 布置实践作业:调查家庭酒精使用场景并撰写安全指南。

4.2 设计解析

- 情绪锚点:通过燃烧实验的视觉冲击引发惊奇感;

- 认知支架:采用“现象观察→原理分析→应用迁移”的螺旋上升路径;

- 社会联结:将学科知识嵌入公共卫生议题,培育科学决策能力。

5.实践效果分析

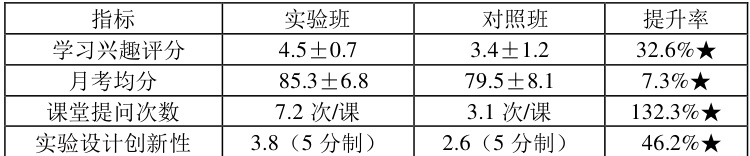

在江苏省 X 中学 2023 级高二年级开展为期一学期的对照实验,实验班( 1=48 )采用积极心理学教学模式,对照班( n=50 )沿用传统讲授法。

5.1 量化数据对比

( ⋆p<0.05 ,数据来源:学校教务系统与课堂观察记录)

5.2 质性反馈

- 学生 A:“以前看到结构式就头晕,现在用模型拼装就像玩积木,突然开窍了!”

- 教师 B:“实验班学生在小组讨论中更愿意分享错误,他们把‘失败’看作解谜线索。”

6.反思与建议

6.1 潜在风险

- 娱乐化倾向:部分课堂出现重游戏形式轻知识本质的现象,需加强教学目标导向;

- 技术依赖:过度使用虚拟实验可能削弱动手操作能力,建议虚实结合。

6.2 实施建议

1.师资培训:开展“化学教师积极教育力”工作坊,提升情绪引导能力;

2.资源开发:建设“积极化学”数字资源库,共享分子动画、情绪量表等工具;

3.评价改革:将课堂参与度、合作表现等纳入学业评价体系。

参考文献

[1]Seligman M E P.Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being[J].Simon & Schuster, 2011.

[2]王磊.化学教育心理学[M].北京:高等教育出版社,2021.

[3]Fredrickson B L.The Role of Positive Emotions in Positive Psychology[J].American Psychologist, 2001, 56(3):218-226.

[4]教育部.普通高中化学课程标准(2017 年版 2020 年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)