新能源汽车电池回收的化学教学资源及应用

王久广

江苏省天一中学宛山湖分校 ¥214101

随着早期推广的新能源汽车动力电池陆续进入报废期,动力电池将迎来大规模退役潮。将对生态环境造成严重威胁。从中学化学教学角度看,动力电池回收问题是一个融合电化学、元素性质、化学反应与环境保护的跨单元典型案例。通过分析电池回收过程中的化学原理与技术方法,不仅能帮助学生理解课堂所学知识的实际应用,还能培养其生态文明意识与可持续发展观念。

一、新能源汽车动力电池的化学组成与环境风险分析

当前新能源汽车主要采用锂离子电池,其核心化学组件包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜等,每种组分都具有独特的化学性质与潜在环境风险。

1.正极材料的化学特性与资源价值

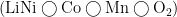

锂离子电池的正极材料种类多样,其化学成分直接影响电池性能和回收价值。最常见的正极材料包括:锂钴氧化物 (LiCoO2) )、锂铁磷酸盐(LiFePO4)、三元材料 等

等

表 1:常见锂离子电池正极材料的化学组成与特性比较

2.负极材料、电解液和隔膜的化学性质及环境影响

负极材料主要以石墨为主,可逆地嵌入/脱嵌锂离子。石墨本身化学性质稳定,但在电池使用过程中可能被金属杂质污染。

电解液是锂离子电池中最具环境风险的组分之一,通常由锂盐(如 LiPF6)溶解于有机碳酸酯混合物中构成。LiPF6 化学性质不稳定,遇水易水解生成 HF 等有害物质:

LiPF6+H2OLiF+PF5+HF

隔膜多为聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)多孔薄膜,化学性质稳定但难降解。传统回收工艺中,隔膜往往作为废料处理,造成白色污染。

二、新能源汽车动力电池的环境风险与化学污染机制

1.动力电池的环境污染危害。

从环境化学角度看,废弃动力电池可能通过多种途径污染环境:

重金属污染:钴、镍等重金属在自然环境中可长期存在,通过食物链富集,最终危害人体健康。钴过量会引发心肌病和甲状腺问题,镍则可能致癌。

氟污染:电解液分解产生的 HF 极易溶于水,形成氢氟酸,不仅腐蚀设备,还会污染水体,影响水生生态系统。

有机污染:电解液溶剂和粘结剂中的有机物可能渗入土壤和地下水,长期难以降解。

粉尘污染:电池破碎过程中产生的含金属粉尘可能造成大气污染。

2.动力电池的资源价值特性

从资源化学角度看,动力电池又堪称"城市矿山"。以锂为例,从废旧电池中回收锂的成本仅为开采锂矿的 1/5。中国科大开发的电化学回收技术甚至能在回收锂的同时产生能量输出,实现"负能耗"回收。这种资源与环境的双重属性,使动力电池回收成为中学化学讨论可持续发展理念的绝佳案例。

三、新能源汽车动力电池回收的化学原理与技术路径

目前,主流的回收方法可分为梯次利用和再生利用两大类,每种方法都涉及丰富的化学原理,为中学化学教学提供了丰富的实际案例。

1.梯次利用的化学基础与实施策略

梯次利用是指将性能下降到初始容量 80% 以下的退役动力电池,经过检测、重组后应用于对能量密度要求较低的领域。从电化学角度看,电池容量衰减主要源于“活性锂损失”“电极结构破坏”“电解质分解”等。

梯次利用的实施通常包括以下步骤:

电池健康状态评估:通过测量内阻、容量等参数判断电池剩余价值。

电池分组重组:将性能相近的电池模块重新组合,确保一致性。

系统集成:根据新应用场景(如储能、备用电源等)设计电池管理系统。

复旦大学科研团队开发了一种创新方法,通过向老化电池中补充类似"药物"的锂载体分子,可修复因活性锂损失导致的容量衰减。

2.再生利用的化学工艺

当电池容量衰减到 40% 以下时,再生利用成为更优选择。这一过程旨在通过化学方法提取电池中的有价金属,目前主要有三种技术路线:

火法冶金工艺:火法冶金是通过高温处理分离金属组分的方法,流程包括:

预处理:放电、拆解、破碎高温焙烧:在 800-1500℃下使有机物挥发或燃烧金属回收:钴、镍等形成合金,锂以炉渣形式回收

火法工艺操作简单,适合处理成分复杂的电池,但能耗高( 每吨电池消耗3000-5000kWh 电能),且会产生有害气体(如二噁英),需要复杂的净化系统。从绿色化学角度看,其原子经济性较低,锂回收率通常不足 60% 。

湿法冶金工艺:湿法冶金基于不同金属在溶液中的溶解性差异进行分离提纯,主要包括:

酸/碱浸出:用盐酸、硫酸或氢氧化钠溶液溶解金属溶剂萃取:利用有机萃取剂选择性分离金属离子化学沉淀:调节 pH 值或加入沉淀剂获取纯化合物

湿法工艺回收率高(锂和钴可达 95% 以上),但试剂消耗大、废水处理难。研究人员正探索用柠檬酸、苹果酸等有机酸替代无机强酸,减少环境污染。

3.电化学回收新技术

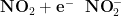

电化学方法是近年来的研究热点,中国科学技术大学陈维教授开发了一种创新技术 利用废旧电池正极材料与工业尾气中 NO2 的电化学电位差,同时实现锂回收、污染物治理和能量输出。该技术涉及以下自发反应:

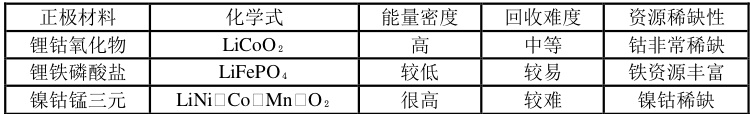

₂捕获:  锂回收: LiFePO4Li*+FePO4+e- 总反应:

锂回收: LiFePO4Li*+FePO4+e- 总反应:

产物转化:

与传统工艺相比,这种方法能耗降低 90% ,且将污染物 NO2 转化为高价值的硝酸锂,体现了绿色化学中 设计更安全的化学品 和 预防污染 的原则。这为中学电化学教学提供了极佳的实际案例,展示了原电池原理在环境工程中的应用。

综合来看,动力电池回收是一个多学科交叉的领域,涵盖了电化学、热力学、溶液化学等多个化学分支。在中学教学中,通过分析这些技术的化学原理,不仅能加深学生对基础知识的理解,还能培养其解决实际问题的能力,认识化学在可持续发展中的关键作用。

四、新能源汽车动力电池电池回收的教学案例设计与化学实验探究

创新教学方法是将新能源汽车电池回收问题融入中学化学课堂的关键。通过设计贴近实际的教学案例和安全的化学实验,能够帮助学生直观理解电池回收的化学原理,培养环保意识与科学思维。可以“电池回收问题情境教学”“基于化学原理的回收金属的实验设计”“基于电池回收的项目式学习”“基于环境保护的社会议题辩论”等教学,以社会议题辩论为例:

辩题:新能源汽车的普及是否真正环保?

正方论点:

减少化石燃料消耗和尾气排放电池回收技术不断进步(如中国科大的新方法

政策法规日益完善反方论点:

电池生产消耗大量资源(锂、钴等)

当前回收率不足 25% 小作坊不规范回收造成污染

评判重点:

论据的科学性(引用化学原理)

数据的准确性论证的逻辑性

通过这些多样化的教学活动,学生能够从多个角度理解电池回收问题的复杂性和重要性,将化学知识与现实问题有机结合,培养解决实际问题的能力和环保责任感。教师应根据学生年龄和知识水平调整活动难度,确保教学效果最大化。

参考文献:

[1]工信部.《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024 年本)》[S].2024.

[2]复旦大学高分子科学系.锂载体分子修复技术[J].2025.

[3]刘万民,贾晶春.退役动力电池重金属污染与回收工艺比较[J].环境科学与技术,2025.

[4]上海新金桥环保汽车拆解分公司.智能化拆解线与金属回收率分析[J].2025.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)