破解家校合作困境的班级化解决方案

金建曼

浙江省永嘉县上塘中学

家校协同是现代教育体系的重要组成部分,旨在促进学生全面发展。然而,传统模式面临诸多挑战:家长因工作压力难以参与孩子教育,教师因教学任务繁重而压力倍增。随着青少年心理健康问题凸显,家校协同的重要性愈加突出。作为关乎学生发展和社会稳定的关键因素,深入研究其理论与实践路径意义重大。

一.家校协同的现实挑战与转型需求

近年来,国家高度重视家庭教育的重要性,并出台了一系列相关政策文件,强调要建立健全家校共育机制。如《家庭教育促进法》明确要求学校和家庭应加强协作,形成育人合力。但是家校协同在实施过程中仍然面临许多现实挑战。通过对永嘉县ST 中学 27 个班级的问卷调差研究发现: 75.8% 家校互动停留在事务通知层面,微信群、钉钉群沦为“通知发布平台”,缺乏双向互动; 72.4% 教师认为家长存在“越位干预”现象;此外,家长过度依赖学校承担“全人教育”;低学历家长、留守儿童家庭难以使用智能家校平台,形成参与壁垒等等。由此,突破简单的技术工具升级,转向深层的制度创新与文化重建,将家校协同从传统的“辅助配合”向“共生共育”推进迫在眉睫。

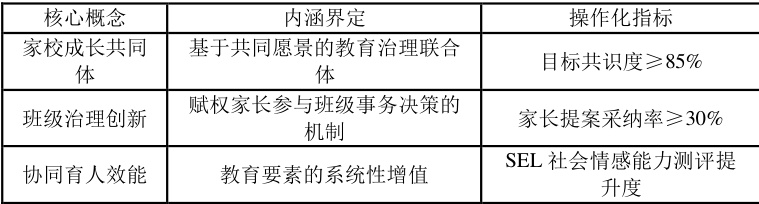

二.协同育人视角下的共同体建构逻辑

在协同育人的视角下,构建一个有效的教育共同体(包括学校、家庭和社会)是实现学生全面发展的重要途径。这种共同体不仅能够整合多方资源,提供更全面的教育支持,还能通过多元化的互动机制,促进学生在知识、技能、品德等多方面的成长。

(一)打造基于共同愿景的教育治理联合体

构建协同育人共同体是教育改革的必然要求。学校、家庭和社会需打破壁垒,形成合力。学校可搭建互动平台,举办活动增强认同感。家庭应转变思维,配合劳动与心理教育。社会机构需开放资源,共建实践课程。三方共同制定章程,明确全面发展指标,共享学生成长档案。只有实现目标同向、资源共享、责任共担,才能解决资源错配问题,达成“ 1+1+1>3' ”的效果,培养复合型人才。

(二)建立赋权家长参与班级事务决策的机制

为了增强家校协同育人效果,提升家长在班级管理中的参与度和责任感,建立一个有效的赋权机制至关重要。

1.明确赋权范围与规则,明确哪些班级事务可以由家长参与决策,如课外活动安排、班规制定、学习资源选择等。确保这些领域既能让家长发挥积极作用,又不干扰教师的专业教学。

2.组建家长委员会,根据家委会成员的专业背景和个人特长,分配不同的任务,如财务监督、活动策划、安全检查等,提高工作效率并保证各项工作的专业性。

3.搭建沟通平台,利用微信群、钉钉群等现代化通讯工具,定期发布班级动态、重要通知及征求意见稿,方便家长随时了解情况并反馈建议。

4.培训与发展支持,为家长提供系列教育培训课程,内容涵盖家庭教育方法、儿童心理学、青春期健康指导等方面。鼓励有经验和能力的家长分享成功案例或心得感悟,形成良好的互助氛围。

5.尊重个体差异,在设计赋权机制时应保持一定的灵活性,允许家长自主选择参与的具体项目。针对特殊家庭或有特别需要的学生,家委会应给予更多的关注和支持,确保每个孩子都能受益于良好的班级环境。

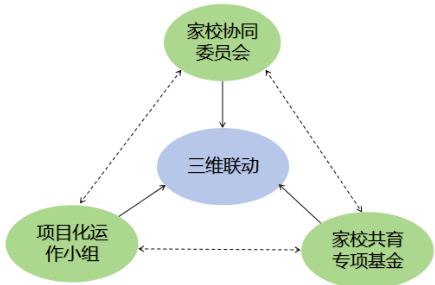

三.“家校共生型班级”治理模式的创建与实施

(一)组织架构变革

²家校协同委员会:家长代表 50%+ 教师 30%+ 学生代表 20% 。

²项目化运作小组:负责活动策划并执行,及紧急事件响应通道。

²家校共育专项基金:家长捐赠、社会赞助、班级经费等。

(二)典型案例:永嘉县 ST 校“知行班”实践

1.开展家校共育五大工程活动

(1)家长“护学”工程,每周由安排一位家长参与晚自修下课护学岗执勤,引导学生有序离校,维护校门口的秩序。

(2)家长“护考”工程,学校重大考试,聘请一位家长参与监考工作,体会孩子考试情况。

(3)家长“护食”工程,每两周聘请一位家长参与学校的陪餐工作,监督学校食堂的菜品,确保学校的食品安全。

(4)家长“护礼”工程,邀请家长积极参与学校组织的各种节假日活动,共同见证学生的成长。

(5)家长“护苗”工程,邀请家长到教室参与、感受孩子课堂表现、参加体育活动、参加跑课活动、参加研学活动等等,使学生发展轨迹可视化。

2.开办家长教育力工作坊,每月开展家风家训故事会,如“三代人的书包”实物展,祖辈家长参与传统技艺传承课程、亲子沟通情景模拟剧场等。

3.家长智库建设,形成包含律师、医生、工程师等职业的“百家讲堂”,将家长教育资本转化课程。

4.组织定期的家长研讨会,邀请优秀家长,传授自己的教育理念和方法。

(三)实施成效

“家校共生型班级”治理模式通过整合家庭和学校的资源,构建了一个更加和谐、高效的教育环境。基于永嘉县 ST 校“知行班”的实践研究,该模式取得了显著成效。通过家长驻校、联合课程设计等机制,家长教育参与度从 31% 提升至 86% ,家长提案实施率从 22% 提升至 65% ,形成了良好的互动氛围,增强了集体凝聚力。学生在学业成绩、心理健康、社会适应力等维度呈现均衡提升趋势,弥补了单一教育场景的局限。

四.结语

“家校共生型班级”推动教育共同体建设,但仍存挑战:家长参与存在代际差异,教育资本转化课程受制于能力差距,教师协同负担加重。未来实践需创新合作形式,如共建项目与跨学科活动,激发各方积极性,为学生健康成长创造条件,培养具社会责任感和创新能力的新时代人才。

参考文献

[1]王文文,伊国靖,凌晓晶.家校共育对学生发展的影响与实践研究[J].知识文 库,2024,40(23):139-142.

[2]王飞.同心同行,让家长成为“教育合伙人”[J].中小学班主任,2024,(23):61-63.

[3]刘虹.中小学家校共育的困惑与对策研究[J].新课程导学,2024,(34):29-32.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)